Обстоятельство, препятствующее в египтологии выяснению причины популярности мистерий Осириса «нового типа»

«Неизвестно, однако, почему сами египтяне осознали и отразили эту связь (Осириса с образом бога растительности) лишь в мистериях позднего типа – не ранее». (1)

Отмеченная в приведенной выше цитате М.А. Коростовцева проблема в египтологии с выяснением причины, по которой Осирис в образе бога растительности представлен «лишь в мистериях позднего типа – не ранее», обусловлена доминированием апологетики религии Осириса в академических кругах египтологов, которое и предопределяет направление «научных» исследований в египтологии в сфере религиоведения.

Популярность мистерий «нового типа» ко второй половине I тысячелетия до н.э. стала следствием устойчивой тенденцией увядания культа Осириса в образе бога царства мертвых в египетском обществе, по всей видимости, ещё со времен правления фараона XVIII династии, Аменхотепа IV-Эхнатона (1353-1335гг. до н.э.). Существенные последствия этой тенденции проявились уже по окончании Нового царства (1580–1085гг. до н. э.), когда и были зафиксированы в египтологии значимые результаты увядания культа Осириса в его центре в Абидосе, выразившиеся в перемещении центра культа Осириса на острова близ первого порога Нила:

«По окончании эпохи Нового царства блеск Абидоса тускнеет и центр культов Осириса и Исиды перемещается дальше к югу, на острова близ первого порога Нила – Филэ и Бигэ». (1)

Причина же увядания культа Осириса в его центре, в Абидосе, с последующим перемещением центра культа «дальше на юг», столь же является тайной за семью печатями в египтологии, поскольку никто из египтологов даже не задается вопросом: почему же по окончании эпохи Нового царства былой блеск Абидоса как центра культа Осириса тускнеет?

Выяснению и этой причины все также противодействуют апологеты религии Осириса, триумфально узаконившие в египтологии свой главный тезис – категорическое отрицание существования в религиозной культуре населения долины Нила проторелигии Египта с её парадигмой религиозного мышления – верой в бессмертие души в череде её перевоплощений в подлунном мире, лежавшей в основе учений египтян о переселении души.

Это обстоятельство и порождает многочисленные проблемы в египтологии, стимулируя масштабную фальсификацию представлений о религиозной культуре населения нильской долины, обусловленную игнорированием 10-15 веков её додинастической истории, предшествовавших объединению Египта на рубеже IV-III тысячелетия до н.э., т.е. игнорирование проторелигии Египта с её идеологически ненавистной для апологетов веры в вечную загробную жизнь парадигмой религиозного мышления, что и предопределило категорическое нежелание апологетов религии Осириса от египтологии признавать существование проторелигии Египта.

И это несмотря на то, что мистерии «нового типа», буквально, прямым текстом свидетельствуют о возрождении растительности долины Нила к новой жизни именно в подлунном мире, связь которой с Осирисом как богом растительности символически представлена в этих мистериях в фигуре Осириса, прораставшей зелеными побегами хлебными злаками:

Черная плодородная земля в контурах фигуры Осириса, засеянная «семенами хлебных злаков», по ходу мистерии, продолжительностью в несколько дней, прорастала зеленой порослью побегов, что и происходило накануне сезона сева. Фигура Осириса по ходу мистерии меняла свой цвет с изначально черного на нежно зеленый цвет прораставших побегов хлебных злаков, символизируя покровительство Осириса циклам смерти (исходный цвет фигуры Осириса – черный) и возрождению к новой жизни в царстве растительности (прорастание побегов окрашивало фигуру Осириса в зеленый цвет) именно в подлунном мире.

Столь важный для этих мистерий эффект прорастания побегов, окрашивавших фигуру Осириса в зеленый цвет по ходу мистерии, продолжительностью в несколько дней, мог достигаться, например, в самом примитивный варианте – при наличии у организаторов мистерии нескольких абсолютно одинаковых фигур Осириса на разных стадиях прорастания всходов молодой поросли хлебных злаков, принимая во внимание факт проведения мистерий накануне сезона сева – «накануне наступления нового сезона, «всходов» урожая». (7)

Или могли использоваться какие-то иные возможные варианты достижения аналогичного результата лишь с одной фигурой Осириса, учитывая опыт и глубину научных познаний жречества проторелигии Египта, коему египетская цивилизация была обязано высочайшим для своего времени уровнем развития прикладных наук.

Интерпретация же хода мистерий «нового типа» в египтологии апологетов религии Осириса, мягко говоря, некорректна в плане отождествления фигуры Осириса с «фигурой умершего Осириса», лишь какое-то гипотетическое (непроявленное по ходу мистерии) прорастание хлебных злаков в которой символизировало собой идею «воскрешения», исключительно, в контексте религии Осириса:

«Фигура умершего Осириса сооружается из ила с предназначенными для прорастания зернами хлебных злаков, или деревянные контуры бога заполняются землей и засеваются (иначе говоря, изображение мертвого с заложенной в нем основой для «воскрешения»)». (1)

Однако символизм «воскрешения» в этих мистериях подразумевал под собой лишь «воскрешения к новой жизни» растительности в подлунном мире в той же степени, в какой и Осирис был в них представлен в образе бога растительности, а вовсе не в образе бога царства мертвых. В этом и заключается смысловая «ошибка», мягко говоря, в описании этих мистерий единомышленниками Г. Кееса в египтологии.

Этот «субъективизм» приверженцев апологетики религии Осириса в их представлениях о мистериях «нового типа» обусловлен категорическим отрицанием существования проторелигии Египта, как и жречества её богов, что самым беспардонным образом противоречит мифологии Осириса!

В завязке её повествования Осирис и фигурирует как один из богов проторелигии Египта, коим и был бог-царь Египта, Осирис, «при своей жизни», проявляя трогательную заботу о своем народе:

«… Осирис, став первым царем Египта, научил их сеять зерно и собирать урожаи, выращивать фруктовые деревья. …

Он дал людям законы и научил их почитать богов.

Люди любили Осириса и поклонялись ему». (6)

Как видим, в завязке мифа, повествующей «о жизни» Осириса «до его гибели от рук» Сетха, он представлен в образе бога-царя Египта, проявлявшего трогательную ЗАБОТУ о жизни и благоденствии египтян в подлунном мире, вызвавшую в их сердцах искреннюю любовь к нему!

Следовательно, завязка мифа об Осирисе недвусмысленно свидетельствует о том, что в бытность бога Осириса царем Египта, ещё до его мифологической «гибели» и возникновения религии жрецов заупокойного культа, он принадлежал к числу богов проторелигии Египта! Поскольку его мифология и приписывает ему заслугу в обучении людей почитанию богов: «Он … научил их почитать богов».

Плутарх весьма скупо описывает деяниях Осириса в «бытность его царем Египта», тем не менее отразив саму их суть в сочинении, посвященном Исиде и Осирису:

«Воцарившись, Осирис тотчас отвратил египтян от скудного и звероподобного образа жизни, показал им плоды земли и научил чтить богов». (8)

О чем свидетельствует мифология Осириса?

Во-первых, религии дельцов заупокойного бизнеса ещё не существовало во времена мифологического царствования бога Осириса в Египте, когда он и научил египтян чтить богов, а этот неоспоримый факт в контексте мифологии, обосновавшей образ Осириса как бога царства мертвых, и является свидетельством существования проторелигии Египта.

Во-вторых, божественное предназначение богов проторелигии Египта, при посредничестве своего жречества, и выражалось в их Заботах об улучшении условий жизнедеятельности египтян в подлунном мире, примером чему и являлся сам бог-царь Египта, Осирис, что и предопределило развитию прикладных наук и медицины именно при храмах богов проторелигии Египта!

Проторелигия Египта характеризовала религиозную культуры населения долины Нила, существовавшую задолго до появления религии Осириса, генезис которой был напрямую обусловлено последствиями мифологического убийства бога царства растительности, Осириса, богом песков пустынь, Сетхом, сообразно изначальному смыслу мифологии Осириса…

В аллегории убийства Осириса Сетхом, присутствующей в мифологии Осириса, были отражены последствия климатической катастрофы в Северной Африке, проявившиеся в замещении лишь на 90% территории Египта растительности саванн бога Осириса песками пустынь бога Сетха, что столь же предвзято игнорируется апологетами религии Осириса от египтологии.

Ещё один курьез в описании мистерий второго типа в контексте апологетики религии Осириса представлен во втором абзаце приведенной ниже цитаты:

«Фигура умершего Осириса сооружается из ила с предназначенными для прорастания зернами хлебных злаков, или деревянные контуры бога заполняются землей и засеваются (иначе говоря, изображение мертвого с заложенной в нем основой для «воскрешения»).

Такое изображение Осириса покоилось в специальном помещении храма. Через год изображение торжественно заменялось новым с восклицаниями «Мы нашли его!», а старое предавалось погребению. Водружение новой фигуры и погребение старой были важнейшими моментами нового типа мистерии». (1)

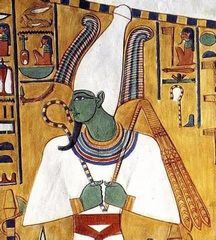

Рис 14. Осирис.

Эта интерпретация сюжета мистерии в контексте апологетики религии Осириса, якобы описывающая ход мистерии Осириса в образе бога растительности, совершенно не подразумевает под собой какую-либо смысловую нагрузку, не визуализируя каким-либо образом процесс прорастания на черном фоне фигуры Осириса зеленых побегов хлебных злаков, изменявших цвет его фигуры с черного на зеленый, который и является каноническим цветов в изображении Осириса даже как бога царства мертвых.

Из конкретики приведенного выше описания мистерии Осириса явствует лишь то, что одно его изображение, контуры которого заполнены землей с посеянными в ней семенами хлебных злаков, всего лишь в качестве «заложенной в нем основой для «воскрешения», «покоилось в специальном помещении храма». А «Через год изображение торжественно заменялось новым с восклицаниями «Мы нашли его!», а старое предавалось погребению».

Т.е. одно изображение Осириса, исключительно, в черном цвете «покоилось в специальном помещении храма», а через года оно заменялось аналогичным изображением, все также в черном цвете, и вновь отправлялось в специальное помещение храма.

Это описание мистерии совершенно бессодержательное, не имевшее для зрителей никакой смысловой нагрузки в контексте образа Осириса как бога растительности. При полном игнорировании важности для этих мистерий процесса прорастания побегов хлебных злаков с изменением цвета фигуры Осириса с черного на зеленый, олицетворявшего собой процесс возрождения растительности к новой жизни в долине Нила (в подлунном мире). Что и было крайне актуально для египтян в конце сезона половодья перед самым началом сезона сева, к чему и были приурочены мистерии Осириса в образе бога растительности как вечно здравствовавшего бога проторелигии Египта.

Следовательно, нет ничего удивительного в том, что апологеты религии Осириса от египтологии, в контексте их масштабной фальсификации представлений о религиозной культуре населения долины Нила, ещё и прибегают к заведомому искажению (фальсификации) описания сути и содержательной части мистерий «нового типа». Поскольку эта фальсификация имеет для продвижения апологетики религии Осириса в египтологии важное значение, дополнительно препятствуя выяснению причины популярности мистерий Осириса в образе бога растительности во второй половине I тысячелетия до н.э.

Ибо выяснение этой причины неминуемо дискредитирует религию Осириса, представляя её в весьма неприглядном свете своего тлетворного влияния на этические устои египетского общества. А это и пытаются скрыть апологеты веры в вечную загробную жизнь, в частности, в Христианстве через своих сторонников в академических кругах египтологии, о чем и свидетельствуют результаты фальсификации в египтологии представлений о религиозной культуре населения долины Нила.

Г. Кеес об Осирисе в образе бога растительности

И даже один из главных идеологов апологетики религии Осириса в египтологии, Г. Кеес, вполне адекватно воспринимая Осириса в образе бога растительности, связывает именно с этим его образом идею и «свидетельство вечной жизни»:

«И так сложилось, что именно Осирису, богу, с трагизмом человеческой судьбы которого с древнейших времен связывалась разнообразная природная символика, выявлявшая в цикле гибели и обновления растительности свидетельство вечной жизни, было суждено стать богом мертвых у египтян, а в конце концов и воплощением идеи бога-вседержителя.

… мы уже в «Текстах пирамид» встречаем образ Осириса как фигуру отчасти умозрительную. Все они (предания) без исключения направлены на то, чтобы трактовать его как первобытного бога растительности, бога Нила и т. п.

Но именно формальная сторона такого рода спекуляций показывает, что мы ошибемся, приняв их за основу культовой истории Осириса, или повторим ошибку Рамсеса IV, который, исследуя по древним записям абидосского храма сущность Осириса, счел, что он «много загадочнее, чем все прочие боги».

…

Благодаря этим свидетельствам, представляющим Осириса в столь важной для египетской заупокойной религии ипостаси, вселяющей надежду на возрождение, в наше время его стало привычным трактовать как образ бога природы, олицетворяющего смерть и возрождение растительности…

Спору нет, такая мысль действительно близка египетской богословской, причем уже в довольно раннее время, ведь не случайно и праздники Осириса, связанные с церемониями его погребения, справлялись именно в конце последнего месяца сезона половодья, накануне наступления нового сезона, «всходов» урожая». (7)

Признавая приемлемость для «египетской богословской мысли» восприятие образа Осириса как «бога природы, олицетворяющего смерть и возрождение растительности», или «как первобытного бога растительности, бога Нила» в контексте этой его ипостаси, «выявлявшей в цикле гибели и обновления растительности свидетельство вечной жизни», Г. Кеес и должен был на основании этих аргументов сделать вполне закономерный вывод, признав существование в религиозной культуре долины Нила веры в бессмертие души в череде её перевоплощений в подлунном мире, как основы учений египтян о переселении души.

Однако он делает противоположное по смыслу утверждение, совершенно ничем необоснованное, дескать, учения о переселении души «на самом деле были чужды египетским воззрениям», в чем и проявляется его активная роль в продвижении апологетики веры в вечную загробную жизнь (религии Осириса) в египтологии.

Рис 15. Долина Нила – царство бога растительности, Осириса, в окружении песков пустынь Сетха

Апологеты религии Осириса от египтологии игнорируют последствия климатической катастрофы в Северной Африке, выраженные, главным образом, не столько в поглощении 90% царства растительности Осириса в Египте песками пустынь бога Сетха, сколько в оставшихся во владении Осириса 10% от его былого царства – в долине Нила.

Они уподобляются в этом отношении жрецам религии Осириса последней трети IV тысячелетия до н.э., которые столь же проигнорировали факт сохранения за богом-царем Египта 10% территорий своего былого царства в нильской долине, что не подразумевало под собой «констатацию смерти» бога-царя Египта, Осириса, продолжавшего царствовать в Египте в пределах долины Нила.

В то время как «для египетской богословской мысли» жречества проторелигии Египта и стало приемлемым сохранение в пантеоне своих богов Осириса как здравствующего бога (царства) растительности, продолжавшего отождествлять собой идею вечной жизни и бессмертия души в череде её перерождений в подлунном мире, чему и соответствовало ежегодное возрождение к жизни растительности в долине Нила после завершения сезона паводка.

Кстати, жречество религии Осириса и воспользовалось отождествлением в проторелигии Египта Осириса в качестве символа вечной жизни и бессмертия души, а извращение ими объективной реальности последствий климатической катастрофы в Северной Африке, посредством буквализма восприятия аллегории убийства Осириса Сетхом, и позволило навечно спровадить Осириса в преисподнею в иной ипостаси – бога царства мертвых, уже как символа вечной загробной жизни.

Таким образом, как апологетам религии Осириса от египтологии, так и жречеству религии Осириса последней трети IV тысячелетия до н.э. присуще игнорирование (а точнее – извращение) объективной реальности в угоду собственным (зачастую корыстным) интересам от популяризации в социуме апологетики веры в вечную загробную жизнь, позволяющей процветать в нем заупокойному бизнесу и религиям, основанным на этой парадигме религиозного мышления, лишь при крайне важном для этого условии.

Условием же для процветания подобного заупокойного бизнеса в государстве является неприемлемость толерантного отношения к равноправному сосуществованию в нем религий, подобных религии Осириса и проторелигии Египта, как это имело место в Древнем Египте. Поскольку для апологетов веры в вечную загробную жизнь идеологически ненавистна альтернативная ей парадигма религиозного мышления, как и её приверженцы, способные лишь нанести непоправимый вред заупокойному бизнесу, что и произошло с заупокойным бизнесом религии Осириса в египетском обществе к концу I тысячелетия до н.э.

Именно по этой причине после возведения Христианства в статус государственной религии Римской империи, приверженцы альтернативной парадигмы религиозного мышления, признанные язычниками, и подлежали жесточайшим преследованиям, дабы избавить в будущем церковный бизнес, также основанный на вере в вечную загробную жизнь, от печальной участи заупокойного бизнеса религии Осириса, жрецы которой сосуществовало в египетском обществе на равных правах с жречеством проторелигии Египта, т.е. с язычниками. Об этом и пойдет речь далее в контексте выяснения причины популярности мистерий Осириса в образе бога растительности во второй половине I тысячелетия до н.э.