Многоаспектность образа Осириса

1. Осирис – бог-царь, невинно пострадавший за людей

«Бог Осирис, как и миф о нем, многоаспектен». (1)

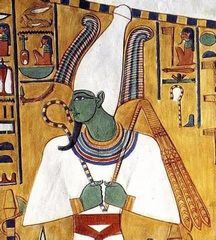

Рис 3. Осирис.

В качестве бога-царя Осирис представлен в завязке мифологии о нем.

«Уже во времена Среднего царства Осирис не только бог загробного мира, но и «властитель дум». Об этом свидетельствуют данные о мистериях Осириса в Абидосе, которыми располагает наука». (1)

Ремарка: Эти мистерии Осириса, в частности, в главном месте почитания его культа в Абидосе, начиная со времен Среднего царства, и являются одним из примеров проведения широкомасштабной «рекламной капании» его жречества по всему Египту, в целях «демократизации» заупокойного культа, дабы вовлечь в число адептов религии Осириса, первоначально – во времен Среднего царства, самых состоятельных представителей египетского общества – сановную знать:

«О ба обыкновенных людей в последнем смысле слова древнейшие тексты хранят молчание – в «Текстах пирамид» упоминается только ба умершего фараона. В «Текстах саркофагов» (Среднее царство) говорится о ба погребенных в этих саркофагах представителей знати» (1)

* * * * *

«Сюжет этих драматических религиозных представлений (мистерий) составляли «страсти» Осириса – эпизоды его жизни, его страдальческая смерть. Актерами были жрецы. Даже один фараон XIII династии, по имени Неферхотеп, принимал как действующее лицо участие в мистерии Осириса, о чем говорится в составленной им надписи. …

Как видно из приведенных фактов, Осирис в мистериях представляет собой именно бога-царя, невинно пострадавшего за людей, но никак не бога растительности». (1)

2. Осирис – бог растительности

«Совокупность данных, сообщаемых Плутархом (произрастание дерева из сундука на берегу у Библа, комментарий об Осирисе как о боге растительности) и древнеегипетскими текстами, в которых Осирис уподобляется зерну или хлебу, несомненно, свидетельствует о том, что Осирис в представлении египтян связывался с растительным миром. «На эту же связь Осириса с зерном указывают и очень интересные предметы, находимые при раскопках: это – полотно, натянутое на раму с ножками, на котором лежит сделанное из дерева контурное изображение Осириса, заполняемое землей с посеянными зернами. Последние, быстро взойдя, давали зеленеющий силуэт Осириса». Осирис «прорастал». (1)

2.1 Связь Осириса как бога растительности с Нилом

«Иконография Осириса (в большинстве случаев он изображался с каким-то растением) также свидетельствует о том, что Осирис имел одной из своих божественных функций функцию бога растительности.

Косвенно это подтверждается и тем, что в ряде текстов Осирис тесно связан с Нилом, а в некоторых случаях выступает как его олицетворение. Так, уже в «Текстах пирамид» (Руr., § 589) об Осирисе говорится как о «новой воде» (имеется в виду разлив реки)». (1)

«Ученые видят в этой легенде (мифе об Осирисе) олицетворение египетской природы. Осирис – Нил, Изида – египетская страна, им оплодотворяемая, Сетх – солнечный зной, засуха и удушливый ветер пустыни.

Kreuzer усматривал здесь аллегорию периодического изменения в природе Египта и с этой точки зрения интерпретировал все детали сказания.

Дважды в году производилось сеяние и жатва, говорить Kreuzer. Вот почему Осирис дважды умирает, и Изида дважды скорбит о нем и ищет его. Весною в Египте стоить зной, растительность гибнет, жаркий ветер со стороны Ливийской пустыни иссушает все, царствует рыжий Сеть. Изида – страна Египта жаждет оживляющей влаги для почвы, которой вверены семена, но пока тщетно. Озирис еще не пришел. Сетх заключает против Осириса заговор с 72-мя своими сообщниками, – т. е. злыми днями зноя и засухи. Но вот он найден. С мая появляется растительность, воды Нила начинают возвышаться и Египет обращается в архипелаг. В конце сентября царствует радость в стране. Но вот начинается снова осеннее сетование страны.

Найденный Озирис вновь пропадает. Египет весь под водою. Члены тела, Осириса разбросаны, рыбы пожрали его плодотворные органы. Изида не имеет более производительной силы. Но вот снова найден Озирис и его производительная сила; растительность снова выступает из почвы, снова радость и торжество в стране.

Является вновь Гор – весеннее солнце. И так навсегда. Исида дала свободу Сетху – борьба его с Осирисом будет повторяться. Годовой цикл неизменен в своих явлениях». (4)

2.2 Осирис и солнечный бог Ра

«Осирис неоднократно упоминается в «Текстах пирамид». Как уже было сказано в главе о Гелиополе, «Тексты пирамид» представляют собой сборник текстов гетерогенного характера, возникших к тому же в разное время, но доминанта в них, несомненно, гелиопольская:

Осирис входит в гелиопольскую эннеаду, возглавляемую Ра. Вместе с тем в тех же текстах (Руr., § 350, 1267) говорится о враждебности Осириса культу Ра. Таким образом, налицо две тенденции: первая – Ра и Осирис враждебны, вторая – Осирис – член гелиопольской эннеады, возглавляемой Ра.

Вторая тенденция явно более поздняя, ибо она проходит красной нитью по всем «Текстам пирамид» и прочно бытует в более поздние эпохи. К сожалению, нам ничего не известно о первой, более древней тенденции и о том, каковы были представления об Осирисе, но совершенно ясно, что вторая тенденция, к которой, несомненно, приложили руку теологи Гелиополя, преодолела и подавила вторую. Когда и как это произошло – неизвестно». (1)

2.3 Облик Осириса как царя преисподней

«Надо обратить внимание и на то, что «воскрешение» Осириса весьма условно. Он не возвращается к земной жизни; на троне Египта его сменяет сын Хор. Осирис же, «утомленный сердцем» (wrd ib) в результате гонений и перенесенных страданий, становится царем в потустороннем мире, судьей умерших». (1)

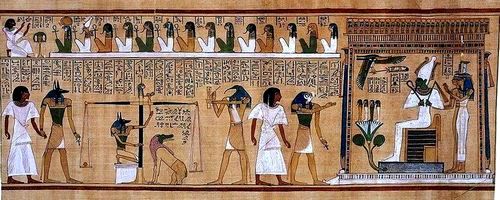

Рис 4. Загробный суд Осириса.

Рис 4. Загробный суд Осириса.

«Из совокупности всех данных – египетских источников и Плутарха – ярко выступает облик Осириса как царя преисподней, верховного судьи в загробном мире. Именно этот аспект Осириса определяет его сущность.

Следует особо подчеркнуть, что в египетских текстах Осирис никогда не выступает как символ живого, правящего фараона – последний становится Осирисом, сливается с этим богом лишь после физической смерти. Правящий фараон, как уже отмечалось, являлся олицетворением сына Осириса Хора, отомстившего за смерть отца и наследовавшего его престол. Умерший же фараон никогда не назывался Хором и не уподоблялся ему. Итак, каждый живой и правящий фараон – это Хор (но никак не Осирис!), а умерший фараон – это Осирис (но никак не Хор!). В текстах эти различия строго соблюдаются». (1)

3. Полемика египтологов

«В начале XX в. в среде египтологов распространился взгляд на Осириса как на бога растительности в основном. Очень значительную роль в распространении этого взгляда сыграл крупный английский ученый-этнограф (не египтолог!) Фрезер, автор объемистого, широко известного труда под названием «Золотая ветвь». Два тома своего труда, озаглавленные «Адонис, Аттис, Осирис», автор посвятил сравнительному исследованию древнейших религий Египта и Западной Передней Азии.

Основной тезис Фрезера состоит в том, что Адонис, Аттис и Осирис олицетворяют великие ежегодные перемены в природе. Указывая на многоаспектность Осириса, автор подчеркивает необходимость выявления древнейших представлений об этом божестве.

Труд маститого этнографа произвел сильное впечатление и на египтологов, многие из которых особо подчеркивали значение Осириса как бога растительности.

Английский египтолог Хорнблауэр, например, отстаивал мнение, что Осирис – бог растительности. И это спустя много лет после того, как А. Гардинер опубликовал рецензию на книгу Фрезера. Со свойственной ему ясностью и строгостью мысли, опираясь на исключительное знание египетских текстов и памятников, Гардинер доказал, что основное положение Фрезера – Осирис прежде всего бог растительности – несостоятельно, что Фрезер не сумел обосновать, как и почему Осирис, бог-царь, трагически погибший, вдруг оценивается как бог растительности.

А. Гардинер указывает, что другие египтологи, в частности А. Морэ и М. Меррэй, выдвинули интересное предположение. Исходя из многочисленных африканских аналогий богу Осирису, которые приводит Фрезер в своем труде и которые, кстати, высоко оцениваются А. Гардинером, А. Морэ и М. Мёррэй считают связь умершего бога-царя с растительностью органической: у множества африканских племен представление о вожде (о «царе») связано с его магическими возможностями воздействия на процессы природы, вождь («царь») как бы гарантирует племя от неурожая и голода.

«Согласно представлениям, широко распространенным у многих племен, вождь считается магическим средоточием производительных сил природы. Он ответствен, таким образом, за хороший урожай посевов, за обильный приплод скота, за плодородие женщин племени...».

Именно таким образом объясняются функции Осириса как бога растительности, которые являются вторичными относительно его основного аспекта бога-царя.

В связи с этим предпринимались попытки найти «историческое зерно» в мифе об Осирисе. Делались предположения, что в глубоком доисторическом прошлом страны Осирис был реальной человеческой личностью – вождем или «царем». Нечего и говорить, что такие попытки не имеют ни малейшего научного основания.

Подобный евгемеризм не заслуживает серьезной научной критики.

Тем не менее весьма авторитетные ученые, внесшие огромный вклад в науку, становились порой на этот весьма скользкий путь. Так, например, сам К. Зете высказывал мнение, что Осирис – один из древнейших правителей Египта, впоследствии обожествленный.

Ту же ошибку допустил и X. Кеес в двух своих очень ценных монографиях. Более того, X. Кеес утверждал, что и А. Гардинер якобы разделяет высказанную им точку зрения. Это обстоятельство побудило последнего публично заявить: «Я решительно отвергаю эту точку зрения, которую считаю в высшей степени невероятной».

А. Гардинер подчеркнул, что он нигде и никогда ничего подобного не высказывал, и утверждал лишь, что Осирис является «персонификацией умерших царей».

Этот краткий экскурс в историю современной науки был необходим, чтобы оградить неискушенного читателя от упомянутых ошибок X. Кееса при чтении его, в общем, очень ценных и важных трудов». (1)

«По мнению Brugsha и Ed. Meyer'а, Осирис был первоначально солнечным божеством.

Maspero, напротив, полагает, что в древнейшее время он считался божеством Нила или смерти и что лишь впоследствии был идентифицирован с заходящим солнцем». (4)

«Wiedemann вскрывает происхождение и значении культа Озириса следующим образом. Это был, по его мнению идеальный человек либо царь, жизнь которого должна была быть образцом для других людей; смерть его указывала на то, что каждого его пребывание после смерти в загробном мире доказывало с другой стороны, что каждый человек может благодаря добродетельной жизни достигнуть подобного же продолжения существования своего «я». Лишь впоследствии Озирис был причислен к лику богов. Но, как справедливо указывает Tiele, нельзя соглашаться с Wiedemann'ом, не приписывая человеческому мышлению доисторического времени совершенно чуждые ему современный представления, теория Wiedemann'a грешит так. образом модернизацией.» (4)