Религиозная подоплека войны за объединение Верхнего и Нижнего Египта

Цари единого Египта первых двух династий были родом из нома Тиниса, находившегося в средней части Верхнего Египта, что подтверждается обнаружением при раскопках в окрестностях Абидоса этого нома гробниц-мастаба фараонов Раннего царства – Джера, Семерхета, Каа и др.

Впоследствии Абидос прославился как религиозный центр почитания бога мертвых Осириса, ставшего единым богов жрецов заупокойного культа!

Эти факты позволяют с большой достоверностью предположить, что именно жрецы заупокойного культа из Тиниса и Абидоса оказали решающее влияние на религиозное мышление номархов Тиниса, объединивших под своей властью номы Верхнего Египта, что было обоюдовыгодным сотрудничеством как для жрецов религии Осириса, так и для царей Верхнего Египта в их притязаниях на царскую власть над Нижнем Египтом.

Решение царей Верхнего Египта отказались от проторелигии Египта в качестве религии царствующей династии, предпочтя ей религию жрецов Осириса, имело место, предположительно, где-то за 100-150 лет до завершения войны за объединение Египта на рубеже IV-III тысячелетия до н.э. Их решение было вполне прагматичным, поскольку позволяло нейтрализовать крайности радикализма в проявлениях религиозно-номового сепаратизма, который в значительной степени препятствовал задачам создания единого государства как во времена образования, первоначально, Верхнего Египта, так и после объединения Нижнего и Верхнего Египта.

Это было связано с тем, что проторелигии «местного разлива» в каждом из номов, был присущ религиозный сепаратизм в самой его радикальной форме: «от бога, почитаемого в городе, зависит жизнь и смерть жителей города. Нечестивец, уходящий на чужбину, отдает себя в руки врага». Т.е. в качестве «чужбины» воспринимались территории соседних и отдаленных номов нильской долины, с отождествлением их с образом «врага».

Победа в войнах за объединение Египта на завершающей своей стадии, между царями Верхнего и Нижнего Египта, была предопределена приверженностью царей Верхнего Египта к религии жрецов Осириса, что им и позволило заблаговременно нейтрализовать радикализм в проявлениях религиозного сепаратизма между номами Верхнего Египта, а это благотворно отразилось на степени мобилизации воинских формирований этих номов в войне за объединение Египта.

Цари Нижнего Египта, оставаясь на тот момент приверженцами проторелигии Египта, не оказывали по этой причине никакой протекции жречеству Осириса в каждом из своих номов, в результате чего в религиозном центре Гелиополя и преобладали сторонники проторелигии, как религии царей Верхнего Египта. Эта «недальновидность» препятствовала устранению излишнего радикализма в проявлениях религиозного сепаратизма номов Нижнего Египта, что, в свою очередь, закономерно снижало боевой дух в целом войска царя Нижнего Египта. В этой ситуации он использовал лишь механизм административного влияние на своих вассалов – номархов, покоренных им номов Нижнего Египта, дабы мобилизовать их военные ресурсы в войне за объединение Египта, а, скорее всего – в отстаивании независимости Нижнего Египта.

Вполне естественно, что при наличии лишь административного рычага, использованного царем Нижнего Египта для мобилизации своих войск, нерешенные им проблемы излишнего радикализма в проявлениях религиозного сепаратизма каждого из номов Нижнего Египта снижали в целом боевой дух его войска. Этому же могли способствовать и жрецы Осириса номов Нижнего Египта, занимавшиеся распространением своей религии во всех его номах – пятая колонна, вопреки религиозным приоритетам царей Нижнего Египта, отдававших предпочтения традиционным ценностям проторелигии Египта.

Эти факторы и предрешили в конечном итоге потерю независимости царства Нижнего Египта после поражения в войне с царем Верхнего Египта, который благоразумно и заблаговременно создал условия для преодоления радикализма в проявлениях религиозного сепаратизма своих номов, придав религии жрецов Осириса статус религии царской династии. (В данном случае акцентируется лишь исключительная роль влияния служителей культов как носителей религиозно-номового сепаратизма на мобилизацию воинского духа ополчения каждого из номов.)

Фактически, война за объединение Египта была в прямом смысле подпитана религиозными противоречиями между приверженцами проторелигии, которых возглавляли цари Нижнего Египта, и сторонниками (в высших кругах общества) религии жрецов Осириса, «взятой на вооружение», почти в буквальном смысле этого слова, царями и номархами Верхнего Египта.

Переносом своей резиденции из Верхнего Египта в Нижний Египет, фараоны первой династии решали задачу закрепления своей власти на остававшихся мятежными во времена Раннего царства территориях Нижнего Египта, земли которого, особенно, в дельте Нила были более удобными для земледелия, поскольку не требовали значительных объемов ирригационных работ (Геродот), что было характерно для земледелия Верхнего Египта.

Земли нильской долины Верхнего Египта для улучшения их плодородия требовали целенаправленной мобилизации значительных трудовых ресурсов для организации ирригационных и земледельческих работ, что способствовало усилению и централизации власти номархов в каждом из номов Верхнего Египта. Это, в свою очередь, впоследствии содействовало и укреплению власти царей Верхнего Египта, что также отразилось позитивно в их войне за объединение Египта.

Став полноправной правящей династией объединенного Египта, цари Верхнего Египта осуществили религиозную реформу на завоеванных ими территориях Нижнего Египта, которая касалась, преимущественно, номархов и высших кругов общества и была связана с навязывания им религии Осириса, в то время как проторелигии Египта с её высокими морально-нравственными ценностями продолжала культивироваться среди подданных фараонов и номархов, вплоть до краха Древнего царства.

Приверженность большинства жрецов религиозного центра Гелиополя и его жителей к проторелигии на момент объединения Египта и воспрепятствовала переносу фараонам первой династии своей резиденцию в Гелиополь, в результате чего они и построили в 33 км от него Мемфис (дабы избежать «тлетворного» влияния духовных ценностей проторелигии, доминировавших в то время среди жителей Гелиополя и в его религиозном центре, на меркантилизм, положенный в основу заупокойного бизнеса религии Осириса, ставшей элитарной религией номархов и фараонов).

* * * * *

Тем не менее строительство и обустройство храмовых комплексов в новой резиденции фараонов в Мемфисе не сопровождалось упадком Гелиополя и его значимости как религиозного центра, подобно тому, что происходило, например, с Фивами при Эхнатоне.

«На шестом году своего правления Аменхотеп IV переносит свою резиденцию в новую, только что построенную им столицу Ахетатон (современная Эль–Амарна), к северу от Фив, на восточном берегу Нила, где ничто не напоминало новому фараону ни бога Амона, ни его богатого и надменного жречества.

Здесь все было пронизано культом нового бога – Атона. Ему был воздвигнут грандиозный храм. Вокруг фараона появилась новая бюрократия и новое жречество, жречество бога Атона.

Фивы пришли в запустение». (1)

Этому есть вполне прагматичные объяснения, связанные с существенной разницей между масштабами религиозной реформой Эхнатона, и реформой религии фараонов первый династии – царей Верхнего Египта, объединивших Египет под своей властью.

Аменхотеп IV-Эхнатон отказался от религии правящих династий предшествовавших ему фараонов, под знаменем радикальной нетерпимости к их богам, в числе которых оказались общеегипетских боги Амон-Ра, Осирис, Гор, Ра и некоторые другие боги, в основе теогонии (происхождения) которых лежала мифология Осириса, что подразумевало и запрет религии Осириса, составлявшей основу религии правящих прежде династий фараонов.

В то время как реформа религии фараонов первый династии – царей Верхнего Египта, объединивших Египет под своей власть, как раз узаконила для последующих династий фараонов религию жрецов Осириса, возведя её в статус элитарной религии фараонов, при этом совершенно не покушаясь на незыблемость основ религиозного сепаратизма многочисленных номов Нижнего Египта, в основе религий которых была вера в переселение души – проторелигия Египта.

В контексте данной «гипотезы», вполне очевидно, что ещё во времена первой династии (Раннее царство) жречеству религии Осириса Гелиополя, заручившемуся поддержкой фараонов, приобрели таким образом доминирующее влияние в религиозном центре Гелиополя. Это было предопределено ещё и тем обстоятельством, что жрецы многочисленных богов Гелиополя, как и других номов Нижнего Египта, посвятив себя служению в их храмах в контексте проторелигии Египта, были по большей части индифферентны по отношению к посмертной судьбе усопших, что касалось и участи фараонов, поскольку отдавали свое предпочтение заботам укрепления значимости номовых богов в повседневной (земной) жизни населения номов в подлунном мире. Да и результаты превращения некогда полных жизни саванн к востоку и западу от долины Нила в безжизненные пустыни могли подорвать у некоторой часть из них доверие к концепции реинкарнации, нивелируя их гипотетический скептицизм к основам веры в вечную загробную жизнь жречества религии Осириса.

В результате всего этого комплекса причин влияние религиозного центра Гелиополя в религиозной жизни Древнего Египта лишь укрепилось во времена первой династии фараонов, оставаясь доминирующим и во времена Древнего царства, когда столицей Египта был Мемфис:

«В «Текстах пирамид», как и в других текстах времен Древнего царства, ведущую роль играет гелиопольский бог Ра и его эннеада – древние религиозные традиции Гелиополя, естественно, доминировали над воззрениями Мемфиса, еще не успевшими стабилизироваться и стать достаточно популярными в стране». (1)

Важно понимать, что переход от проторелигии Египта к религии Осириса был осуществлен лишь на уровне религии правящей династии номархов и фараонов и их ближайшего окружения, и не сопровождался отказом от проторелигии Египта, составлявшей основу веротерпимости и номового религиозного сепаратизма, заключавшегося в отстаивании значимости культа местных богов в каждом из номов!

Появление жрецов религии Осириса в каждом из номовых религиозных центров привело к устранению излишнего радикализма в проявлениях религиозно-номового сепаратизма, что благотворно отразилось в целом на укреплении единства всех номов в составе единого государства.

* * * * *

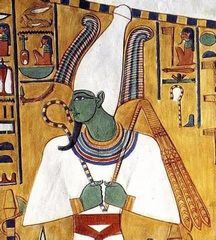

Подтверждением приведенному выше предположению (гипотезе) как о приверженности царей Нижнего Египта к проторелигии, так и о религиозной подоплеке войны за объединение Египта, служит факт «восшествия» в состав главных богов Гелиополя единого бога жрецов заупокойного культа, Осириса, увенчанного высокой белой короной – символом царской власти Верхнего Египта, в то время как Гелиополь, территориально, принадлежал к Нижнему Египту. Символом же царской власти в Нижнем Египте была красная корона.

Рис 17. Осирис

Это также является вполне очевидным подтверждением и факта приверженности царей Верхнего Египта к религии жрецов Осириса, поэтому он и увенчан символом царской власти Верхнего Египта в своей традиционной иконографии – высокой белой короной.

Отличительными признаком короны Осириса от высокой белой короны царей Верхнего Египта были лишь два пышных пера с двух её сторон, ни коим образом не искажая на фресках силуэт символа царской власти Верхнего Египта, а лишь дополняя его.

Вот в этом виде Осирис и вошел в состав девятки (эннеады) главных богов Гелиополя, возглавляемой богом Ра, что произошло, естественно, лишь после потери независимости царства Нижнего Египта, когда жречество Осириса Гелиополя усилило свое влияние в его религиозном центре, опираясь на поддержку фараонов первых двух династий.

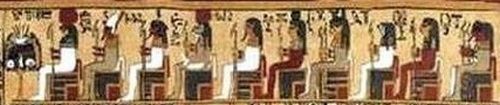

Рис 18. Боги Гелиополя в роли богов судилища царства мертвых.

Высокий статус единого бога жрецов заупокойного культа среди богов эннеады обозначен его местом возле главы эннеады, бога Ра, изображенного в образе сокола с красным диском на голове.

И если бы родиной возвышения на государственном уровне (в религии царей) Осириса был бы Нижний Египет, то жреческая коллегия Гелиополя не преминула бы в качестве предмета своей гордости увековечить его изображение в красной короне как символе царской власти Нижнего Египта. Однако Осирис изображен в высокой белой короне, а это также свидетельствует и о том, что во времена независимости Нижнего Египта Осирис ещё не входил в число великих богов Гелиополя. И поскольку в те времена Гелиополь был резиденцией царей Нижнего Египта, то справедливым оказывается и предположение об их приверженности к проторелигии Египта в качестве религии царей Нижнего Египта.

Следовательно, вся совокупность этих фактов и подтверждает предположение (гипотезу) о религиозном контексте войны за объединение Египта между сторонниками религии жрецов Осириса, «взятой на вооружение» царями Верхнего Египта, и сторонниками проторелигии Египта, приоритетной в те времена для царей Нижнего Египта.

Вполне очевидно, что инициаторами этой захватнической войны были цари Верхнего Египта, обладавшие упомянутыми выше преимуществами стратегического характера, включая и влияние на них жречества Осириса Верхнего Египта, стремившегося к экспансии своей религии, предвкушая перспективы процветания своего весьма прибыльного заупокойный бизнес, ориентированного до краха Древнего царства лишь на фараонов (номархов) и их ближайшее окружение, удостоенное погребения в царских некрополях. Да и влияние «пятой колонны» – жречества Осириса в многочисленных номах Нижнего Египта, по свей видимости, также оказало свое влияние на исход войны царей Верхнего и Нижнего Египта.

До краха Древнего царства религия жрецов Осириса представляла собой основу элитарной религии фараонов, иные боги которой имели статус богов правящей династии в контексте их принадлежности к богам проторелигии Египта.