Истоки ненависти апологетов Христианства к язычеству

Номовые боги в контексте проторелигии Египта покровительствовали земным аспектам жизнедеятельности населения номов и в целом укреплению государственной мощи египетской державы, что и составляло смысл служения жрецов в их храмах, о чем, в частности, свидетельствовали выдающиеся для своего времени результаты развития прикладных наук и медицины при храмах именно богов проторелигии Египта. Это обусловлено тем, что для концепции реинкарнации, т.е. веры в бессмертие души в череде её перевоплощений в подлунном мире, в приоритете была забота об улучшении условий жизнь людей в подлунном мире, нежели эфемерная забота о вечной загробной жизни, характерная для религии Осириса.

В свою очередь, жречество религии Осириса, имея своих представителей во всех номах, проводило празднества и мистерии по всему Египту в честь бога царства мертвых, гарантируя адептам своей религии благостные перспективы вечной загробной жизни в раю, «сехет иару». Тем не менее этот заупокойный бизнес, на деле, гарантировал благостные перспективы отнюдь не загробной, а мирской жизни жречеству религии Осириса во всех номах, что и сплачивало их единство в служении общему для них богу царства мертвых.

Религия жрецов Осириса до краха Древнего царства имела статус сугубо элитарной религии фараонов, номархов и их ближайшего окружения, и с тех пор была представлена во всех религиозных центрах своим жречеством наравне с жрецами номовых богов проторелигии Египта.

Это было обусловлено, с одной стороны, заботами царей Египта о перспективе своей благостной вечной загробной жизни, в чем они всецело полагались на жрецов заупокойного культа. С другой стороны, в их прямые обязанности входила забота о мирском благоденствии народа Египта, которое в религиозном сознании египтян было поставлено в прямую зависимость от деятельности жрецов главных богов правящей династии (сообразно их принадлежности к богам проторелигии Египта), в чьих храмах фараон и совершал им подношения в этих целях, а также участвовал в разнообразных вне храмовых религиозных ритуалах в тех же целях.

Поэтому фараоны и стимулировали деятельность как жрецов религии Осириса, так и жречество богов проторелигии Египта, периодически щедро одаривая крупные религиозные центры:

«В широко известном папирусе Харрис I, хранящемся в Британском музее, самом длинном из известных нам папирусов (длина его 45 м), содержится перечень даров – движимого и недвижимого имущества, – которые фараон XX династии Рамсес III (1182–1151 гг. до н.э.) пожаловал трем крупнейшим религиозным центрам страны – Фивам, Гелиополю и Мемфису, а также второстепенным центрам». (1)

Жрецы, посвятившие себя служению многочисленным богам проторелигии Египта при их храмах, благодаря своей высокой духовности, выраженной в традициях воздержания от мирских дел, о чем свидетельствует Порфирий (232–306гг) в своей рукописи «Об обычаях египетских жрецов», в большинстве своем не имели ничего общего с меркантилизмом жрецов заупокойного культа. Примером этому, в частности, служит верховный жрец бога Пта Мемфиса, Сатни-Хемуасе, из «сказки о доле богача и бедняка в царстве мертвых Осириса».

И если подобные ему жрецы и были когда-то обмануты лживой пропагандой жрецов заупокойного культа о Всесилии магии «Книги мертвых», внушавшей состоятельным египтянам иллюзию надежды на рай в царстве мертвых Осириса, безотносительно влияния на это нравственного облика «богача», то со временем к ним приходило понимание несостоятельности этих надежд, обусловленных меркантилизмом дельцов заупокойного бизнеса.

Это негативное отношение к жрецам Осириса усугублялось ещё и тем обстоятельством, что они дискредитировали в глазах адептов своей религии номовых и столичных верховных богов, вынужденных принимать участие в загробном судилище, что относилось и к гелиопольской эннеаде бога Ра, включая главных богов каждого из номов.

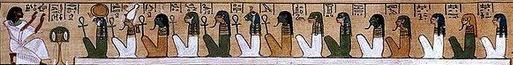

Рис 36. Первый состав богов загробного судилища.

Именно эти боги в контексте концепции загробного суда религии Осириса участвовали в постыдной для них процедуре судопроизводства – произнесение усопшим «негативной исповеди», уподобляясь безвольным марионеткам, как результату воздействия на них Всесильной магии «Книги мертвых».

Таким образом, жрецы заупокойного культа, отдавая предпочтение своему единому богу Осирису, дискредитировали в глазах египтян верховных богов номов, служению которым была посвящена деятельность жречества богов проторелигии Египта.

Упадку религии Осириса и её заупокойного бизнеса к концу I тысячелетия до н. э. как раз и способствовало обострение антагонизма между жрецами Осириса в роли единого бога дельцов заупокойного бизнеса из разных номов, и жречеством многочисленных богов проторелигии Египта, как результат закономерного конфликта между меркантилизмом жрецов заупокойного культа, утративших в египетском религиозном сообществе свои иллюзорные приоритеты, и тенденциями к высокой духовности, которые покоились на важности соблюдения принципов Маат в египетском обществе, в контексте её исконной принадлежности к проторелигии Египта.

Формально, это был конфликт между приоритетами земной жизни египтян, которым покровительствовали многочисленные боги проторелигии Египта, и приоритетами вечной загробной жизни адептов религии Осириса в царстве мертвых, на чем и был основан бизнес жрецов заупокойного культа.

Этот антагонизм между приверженцами двух парадигм религиозного мышления впоследствии лег в основу крайне негативного отношения основателей монотеистических религий к многобожию язычников, что и продемонстрировали миру ещё авторы Пятикнижия, включая Моисея, как основоположники религии иудейского Бога, Яхве (Господа), также позаимствовав идею единобожия своего бога из религии жрецов Осириса:

«Преступления, карающиеся смертью

«Приносящий жертву богам, кроме одного Господа, да будет истреблен» (Исход 22:20).

Следует уточнить, что заповеди и законы иудейского Бога, Господа, данные Им Своему народу, касались, исключительно, лишь евреев, поэтому не следует давать расширенную трактовку призыва истреблять всех «Приносящий жертву богам, кроме одного Господа», поскольку речь шла лишь об искоренении язычества среди еврейского народа, и не более того.

В то время как уже в Христианстве, которое стало универсальной религией для разных народов, лютая ненависть апологетов Христианства к язычеству и язычникам проявлялась многие последующие века, после возведения религии христиан в статус государственной религии Римской империи в конце IV века, в фактах разрушения храмов и поругании святынь языческих богов (а), включая гонения на их жречество, что в полной мере коснулось жречества многочисленных богов проторелигии Египта, и представителей интеллектуальной элиты язычников Александрии (б):

а)

«В 381 г., при Феодосии, в Константинополе был созван Второй вселенский собор, объявивший христианство в его никейской форме государственной религией всей Римской империи, и началось повсеместное искоренение остатков язычества. В 385 (391) г. н.э. в Александрии был разгромлен храм Сераписа и сожжена часть александрийской библиотеки.

Последним оплотом язычества (культ Исиды) был храм на острове Филэ, куда стекались толпы паломников, нобатеев из Нубии. В середине VI века н.э., во время правления императора Юстиниана (483–565), храм был ликвидирован, а идолы богов доставлены в Константинополь». (1)

О том, что собой представлял храм Сераписа в Александрии можно судить по восторженным впечатлениям о нем, присутствующим в географическом трактате IV века новой эры неизвестного автора, описавшего свои впечатления о храме незадолго до его варварского уничтожения:

«Боги в этом городе окружены необыкновенным почетом, и там есть храм Сераписа, единственные в своем роде и в целом мире неповторимое зрелище. Нигде на земле не сыщется храма, подобного этому красотой постройки или пышностью ритуала — повсюду, кажется, ему принадлежит первое место». (Анонимный географический трактат IV в. н. э. (34–37: сведения о Египте и Александрии)) (7)

б)

«К началу V века язычники оказались в явном меньшинстве и часто становились жертвами жестоких преследований.

Самый ужасный случай произошел в Александрии в 415 году. Одним из преподавателей на кафедре философии в Александрийской школе была женщина, Гипатия (Ипатия). Среди ее учеников значились передовые интеллектуалы того времени как христиане, так и язычники. Сама Гипатия не обратилась в христианство. Это, а также ее нежелание быть на вторых ролях, что считалось более подобающим женщине, вызвало неприязнь к ней некоторых представителей Александрийской церкви. Однажды, когда она ехала по улицам города, группа христиан напала на нее: Гипатию стащили с носилок, отволокли в церковь, раздели донага и избили до смерти на алтаре.

Это был единичный случай, и большинство христиан, так же как и язычники, ужаснулись произошедшему, но он дает представление о том, как проходил процесс христианизации, и объясняет горькие интонации в рассказе Зосимы (византийского историка V века) и его жалобы на то, что просвещенные и добродетельные философы подвергались гонениям за свою веру». (Византия. История исчезнувшей империи. Д. Харрис. 2017) = (8)

Следовательно, лишь с прискорбием можно констатировать, что западная цивилизация обязана Христианству утратой многих архитектурных памятников религиозно-культурного наследия величайших цивилизаций античного мира и Древнего Египта (и не только).

Истоки этой лютой ненависти апологетов Христианства к язычеству как раз и кроются в непримиримом антагонизме между идеологами Христианства – высшим жречеством религии Осириса, и жречеством многочисленных богов проторелигии Египта. И связана эта ненависть с тем, что в египетском обществе эти две религии сосуществовали на равных правах, исключительно, на конкурентной основе занимаясь пропагандой ценностей своих религиозных приоритетов, по-разному оказывающих влияние на жизнь социума.

Аморальная деятельность заупокойного бизнеса жрецов Осириса, обусловленная во времена Нового царства торговлей свитками папируса «Книги мертвых», подвергалась жесточайшей критики в египетском обществе со стороны жречества богов проторелигии Египта и её последователей, примером чему и служит «Сказка о доле богача и бедняка в царстве мертвых Осириса».

А эти условия конкурентного сосуществования в египетском обществе двух религий, с альтернативными парадигмами религиозного мышления, и привели к тому, что уже по завершению эпохи Нового царства религия Осириса значительно утратила свое влияние в социуме, в результате центр культа Осириса в Абидосе потерял свою привлекательность, прежде всего для состоятельных египтян, как потенциальных клиентов заупокойного бизнеса жрецов Осириса:

«по окончании эпохи Нового царства блеск Абидоса тускнеет и центр культов Осириса и Исиды перемещается дальше к югу, на острова близ первого порога Нила – Филэ и Бигэ». (1)

И уже к концу I тысячелетия до н.э. заупокойный бизнес жрецов Осириса окончательно утратил свою привлекательность в связи с дискредитацией в социуме значимости заупокойной магии «Книги мертвых», что касалось и потенциальных адептов религии Осириса (казнокрадов, воров, убийц и просто моральных уродов), ранее обнадеженных именно этой особенностью заупокойной магии, позволяя им питать надежду на оправдательный вердикт суда Осириса и перспективы счастья в раю бога дельцов заупокойного бизнеса.

Таким образом, именно деятельности жречества богов проторелигии Египта в египетском обществе заупокойный бизнеса жрецов Осириса, как и сама религия Осириса, и были обязаны своей незавидной участи, потерпев сокрушительное фиаско в Египте к концу I тысячелетия до н.э., что усугубилось ликвидацией института фараонов в 30 году до н.э.

Поэтому идеологи Христианства, представленное высшим жречеством религии Осириса, прекрасно понимали опасность уже для церковного бизнеса сосуществования Христианства в социуме наравне, в частности, с жречеством богов проторелигии Египта. Поскольку это сосуществование завершилось бы столь же плачевно для церковного бизнеса и Христианства, как и судьба религии Осириса и её заупокойного бизнеса в Египте.

Единственный выход из этой ситуации – полный запрет языческих религий с их многобожием, к числу которых относилась и проторелигия Египта с её многочисленным жречеством, что и было реализовано после возведения Христианства в статус государственной религии Римской империи.

Следовательно, процветание церковного бизнеса в социуме, как и доминирования в нем Христианства, требовало полного запрета религий, основанных на альтернативной парадигме религиозного мышления, к числу которых и относилась проторелигия Египта с её многочисленным жречеством, прививавшим египтянам потребность «прожить жизнь с Маат в сердце», в контексте высокой значимости для последователей проторелигии этических норм социума.

Так что идея непримиримой борьбы в Христианстве с язычеством была привнесена в его догматику верховными жрецами религии Осириса, которая потерпела сокрушительное фиаско в египетском обществе к концу I тысячелетия до н.э., по причине её сосуществования в нем на равных правах с жречеством богов проторелигии Египта.

Таким образом, верховные жрецы религии Осириса, став идеологами религии ранних христиан, привнесли в догматику Христианства, кроме перечисленных ранее приоритетов религии Осириса, ещё и идею непримиримой борьбы с язычеством, извлекая уроки печальной участи своей религии и её заупокойного бизнеса в египетском обществе.

К числу многочисленных приоритетов религии Осириса, привнесенных её высшим жречеством в Христианство, можно добавить и структуру концепции загробного суда Осириса, о чем и пойдет речь далее.