Тайны религии Древнего Египта. Часть III

Алекс Кандр

Причины упадка религии Осириса и её замещения Христианством

Древнеегипетская цивилизация просуществовала дольше любой другой цивилизации, насчитывая более трех тысячелетий непрерывной культурной традиции ещё ко временам становления религии христиан в первые века новой эры. Каким-то «чудом» новомодной в первые века н. э. религии христиан удалось за несколько веков искоренить тысячелетние традиции политеистической религии Древнего Египта, включая религию Осириса, в основе которой лежала парадигма религиозного мышления, столь же каким-то «чудом» унаследованная Христианством – вера в вечную загробную жизнь.

Одно дело, когда христианские миссионеры в средние века обращали в Христианство языческие народы Европы, условно, варваров, вполне очевидно, не дороживших культурно-религиозным наследием своих предков, и совсем другое дело, когда религия христиан вытеснила собой не только религиозные традиции древних римлян, но и ещё более древнюю религию Египта.

В чем кроются истоки этого «чуда»?

Константин I оказал протекцию религии христиан, приняв личное участие в формировании её догматики, что позволило ему объединить в своем лице высшую светскую и церковную власть в их устремлениях к идеалам абсолютизма Бога христиан. Однако это никак не объясняет причину добровольного, в большинстве своем, принятия населением Римской империи религии христиан, что, отчасти, относится и к населению Египта, входившему тогда в состав Римской империи.

Для императоров и пр. монархов стран Европы выгода от навязывания своим подданным религии рабов, каковой по факту является Христианство, была вполне очевидной, укрепляя основы авторитаризма их власти, поэтому вполне понятна прагматика подобной мотивации авторитарных правителей Европы.

Как свидетельствуют результаты теологического «волюнтаризма» фараона XVIII династии, Аменхотепа IV (Эхнатона), осуществившего реформу религии правящей династии фараонов под знаменем радикальной нетерпимости к главным обще египетским богам: Амон-Ра, Ра, Гор, Осирис и некоторым другим богам из мифологии Осириса, эта его попытка завершилась полным крахом. После его смерти жречество богов, попавших в немилость при жизни Эхнатона, восстановило в полной мере своё влияние на последующие династии фараонов, вернув, в частности, религии Осириса статус религии фараонов. Следовательно, силовой сценарий навязывания подданным религиозной реформы, перечеркивающей «традиции веры предков», далеко не всегда может увенчаться долгосрочным успехом, как это имело место в Древнем Египте во времена Нового царства.

Поэтому было бы интересно выяснить причины отказа, в частности, жречества и последователей религии Осириса от религиозно-культурных её традиций, уходивших корнями в глубь трех тысячелетий, и неутраченных даже под влиянием греко-македонских завоевателей, начиная с последней треть IV в. до н.э.

Чем религия христиан стала столь притягательной для жречества религии Осириса?

Принимая во внимание фанатическое стремление апологетов Христианства после его возведения в статус государственной религии Римской империи в IV веке искоренить язычество, в частности, представленное политеистической религией Древнего Египта с её двумя религиями, принципиально отличавшимися по своему предназначению в египетском обществе – религии Осириса и проторелигией Египта, посредством уничтожения храмов и святынь многочисленных её богов по всему Египту.

Краткая история религии Осириса и её влияния на моральный облик своих адептов

Во времена Раннего и Древнего царств религия Осириса была сугубо элитарной религией фараонов, ориентированной лишь на оказании услуг заупокойного бизнеса фараонам, номархам и их ближайшего окружения, проявляя трогательную заботу о благостных перспективах вечной загробной жизни первых лиц богатейшей империи, о чем и свидетельствуют памятники заупокойного тщеславия фараонов Древнего царства.

Рис 33. Пирамиды Гизы.

Крах Древнего царства нанес сокрушительный удар по индустрии заупокойного бизнеса религии Осириса, лишив его самых состоятельных клиентов – фараонов Древнего царства, готовых ради удовлетворения своего тщеславия пожертвовать значительную долю бюджета страны на возведение для себя «домов вечности», гигантомания размеров которых до сих пор поражает человечество как одно из семи чудес света.

Потеря такой сказочно-богатой клиентуры времен Древнего царства, серьезно озадачив жречество религии Осириса, заставила искать возможность компенсации потерь за счет расширения клиентуры заупокойного бизнеса. Первоначально, выбор пал на привлечении в число адепты элитарной религии Осириса представителей знати, как наиболее состоятельную прослойку общества, тем самым лишь незначительно снижая планку былой элитарности своей религии, которая тем не менее не утратила этого статуса, как и прежде оставаясь религией последующих династий фараонов.

Этот этап развития заупокойного бизнеса религии Осириса, начавшийся во времена Первого переходного периода как раз и был ознаменован началом кампании по «демократизации» заупокойного культа, изначально коснувшаяся во времена Среднего царства лишь представителей знати, о чем и свидетельствуют «Тексты саркофагов»:

«О ба обыкновенных людей в последнем смысле слова древнейшие тексты хранят молчание – в «Текстах пирамид» упоминается только ба умершего фараона.

В «Текстах саркофагов» (Среднее царство) говорится о ба погребенных в этих саркофагах представителей знати». (1)

Завершение эпохи Среднего царства было сопряжено с очередным, уже Вторым по счету переходным (кризисным) периодом, по всей видимости, столь же негативно отразившемся на развитии индустрии услуг заупокойного бизнеса жрецов религии Осириса, по аналогии с результатами Первого переходного периода – после краха Древнего царства. Вследствие чего, дельцам заупокойного бизнеса пришлось ещё снизить планку элитарности своей религии, привлекая в число адептов «хиреющей в элитарном отношении» религии Осириса просто состоятельных египтян из разных слоем общества. Этим и была ознаменована эпоха Нового царства, что сопровождалось появлением и популяризацией концепции загробного суда в религии Осириса, нашедшей свое отражение в заупокойных текстов «Книги мертвых».

Свиток папируса «Книги мертвых» подлежал захоронению в гробу с мумией усопшего, гарантируя ему как безопасное путешествие по загробному миру, так и оправдательный вердикт загробного суда Осириса, и как его следствие – вечную жизнь в раю, «сехет иару», царства мертвых единого бога дельцов заупокойного бизнеса многочисленных номов.

Аморальность заупокойного бизнеса жрецов Осириса напрямую была связана с гарантиями адептам религии Осириса, как во времена Среднего царства, так и Нового царства, наследовать рай царства мертвых Осириса, вне зависимости от прижизненного морально-нравственного облика любого из обладателей заупокойных текстов либо «Текстов саркофагов», либо «Книги мертвых». Это и стало крайне привлекательным соблазнов для привлечения в число адептов религии Осириса, трезво осознававших свою греховную природу египтян, позволяя им и вовсе не переживать по этому поводу, коль скоро гарантии наследовать рай в царстве мертвых Осириса никоем образом не зависели от степени содеянных ими при жизни злых дел, в число которых входили все мыслимые и немыслимые преступления, фигурирующие в «исповеди отрицания» или «негативной исповеди».

Таким образом, религия жрецов Осириса стала просто «манной небесной», обнадеживая моральных уродов и преступников всех мастей надеждами на рай в царстве мертвых бога дельцов заупокойного бизнеса, став по факту, объектом мечтаний всех грешников, обнадеживая их перспективами счастья и богатства ещё и в вечности загробной жизни.

Подобная оценка аморального облика заупокойного бизнеса религии Осириса не могла ни вызывать справедливого возмущения в среде жречества богов проторелигии Египта, влияние которого в русле их религии на египтян было диаметрально противоположно, прививая им с малолетства искреннюю потребность «прожить жизнь с Маат в сердце», т.е. вести по возможности максимально праведный и законопослушный образ жизни, чем и отличались последователи проторелигии Египта.

Поэтому антагонизм между жрецами Осириса и жречеством богов проторелигии Египта, влияние на социум которых было диаметрально противоположное, вполне закономерно, привел к тому, что как жречество богов проторелигии Египта, так и её последователи, делали все от них зависящее, чтобы дезавуировать в египетском обществе лживость заверений жрецов заупокойного культа о всесилии их заупокойной магии, дескать, способной уберечь воров, разбойников и убийц, а также казнокрадов и взяточников от справедливого возмездия на суде Осириса за их злые дела.

В частности, такая деятельность во благо укрепления этических устоев общества выражалась в распространении сказок, подобных «сказке о доле богача и бедняка в царстве мертвых Осириса», предназначенной, исключительно, для адептов религии Осириса.

Её смысл как раз и заключался в разоблачении лживой пропаганды значимости магических услуг жрецов заупокойного культа, которая (пропаганда) веками создавала в египетском обществе иллюзию связи финансовых возможностей египтян с их надеждами на вечную загробную жизнь в раю царства мертвых Осириса, «сехет иару». И именно это иллюзорное восприятие доли богача в Аменти (царство мертвых Осириса) и демонстрирует отец Са-Осириса, Сатни-Хемуас, лелея надежды после своей смерти разделить благостную долю богача в Аменти, что и является отправной точкой повествования сказки:

«Сказал тогда Сатни-Хемуас: «Да сделает Осирис, владыка Аменти, так, чтобы мне воздали в Аменти, как воздадут тому богачу, которого погребают с громкими причитаниями, и да минует меня доля того бедняка, которого несут в город мертвых без всяких почестей и церемоний!»»

В результате подобной деятельности сторонников проторелигии Египта, скептическое отношение к религии Осириса и её всесильной заупокойной магии значительно обострилось в среде последователей религии дельцов заупокойного бизнеса, что уже ко временам завершения эпохи Нового царства выразилось в увядании былого блеска культа Осириса в его центре, в Абидосе:

И если «во времена Среднего и Нового царств наблюдается расцвет Абидоса, центра культа Осириса»,

то «по окончании эпохи Нового царства блеск Абидоса тускнеет и центр культов Осириса и Исиды перемещается дальше к югу, на острова близ первого порога Нила – Филэ и Бигэ». (1)

Это свидетельствует о падение интереса к религии Осириса, прежде всего, потенциальных клиентов её заупокойного бизнеса из числа состоятельных египтян, которые и имели возможность совершали паломничество в центр культа Осириса в Абидосе. Откровенная аморальность религии жрецов Осириса, выраженная в торговле свитками заупокойных текстов «Книги мертвых», уже к концу I тысячелетия до н. э. могла окончательно её дискредитировать в глазах значительной части египетского общества.

Подобным же образом дискредитировала себя и Римско-католическая церковь торговлей индульгенциями в XVI веке, что обесценило, в частности, её вероучение, обосновывающее таинства отпущения грехов прихожан священниками, в глазах значительной части католиков центральной и северной Европы, приведя к очередному расколу в Христианстве с возникновением Протестантизма.

Серьезный удар по увядавшему к завершению I тысячелетия до н.э. заупокойному бизнесу религии Осириса нанесла Римская империя в 30 году до н.э., превратившая Египет в свою колонию, ликвидировав институт власти фараонов. В то время как религия Осириса, оставаясь и во времена правления династии Птолемеев религией фараонов, удовлетворяла потребности фараонов и их окружения, посредством предоставления им услуг заупокойного культа.

Следовательно, Римская империя нанесла сокрушительный удар по заупокойному бизнесу жрецов Осириса, от которого они уже оправиться никак не могли, на фоне крайне скептического отношения к «моральным» ценностям их религии в египетском обществе, которое усугублялось на протяжение всего I тысячелетия до н.э.

Эти катастрофические для дельцов заупокойного бизнеса события конца I тысячелетия до н.э. и предрешили участь заупокойного бизнеса религии Осириса, лишив его хоть каких-нибудь перспектив своего возрождения и былого процветания в египетском обществе, что и вынудило её высшее жречество искать иные сферы приложения своих компетенций.

И как показывает история становления Христианства в первые века нового тысячелетия от Р.Х. высшему жречеству религии Осириса удалось совершить, казалось бы, невозможное, о чем и пойдет речь далее.

Идеологи раннего Христианства

«Не приходится сомневаться и в том, что в I в. н. э., когда в лоне церкви царил разброд, особенно сильно сказывалось влияние религиозного наследия древнего Египта». М.А. Коростовцев

Христианство, вытеснив в небытие политеистическую религию Древнего Египта, тем не менее унаследовало парадигму религиозного мышления жрецов религии Осириса, основанную на отказе от концепции реинкарнации, а вместе с этим и их приоритет единобожия!

Единобожие религии жрецов Осириса

Утверждение об единобожии религии жрецов Осириса – это непросто попытка выдать желаемое, за действительное положение вещей, поскольку в этом можно убедиться сопоставляя религию Осириса с многочисленными номовыми религиями в контексте их принадлежности к проторелигии Египта.

Итак, в каждом из номов существовала своя религия с сонмом местных богов, центром деятельности жречества которых был номовый религиозный центр, чем и был обусловлен религиозно-номовый сепаратизм, выраженный в отстаивании приоритетов значимости местных богов каждого из номов для его жителей:

«В дидактическом демотическом тексте, известном в науке как папирус Инсингер, говорится: «От бога, почитаемого в городе, зависит жизнь и смерть жителей города. Нечестивец, уходящий на чужбину, отдает себя в руки врага». Под «нечестивцем» подразумевается человек, покидающий свой ном и номового бога. В данном случае мы имеем дело с откровенной пропагандой исконного местного религиозного сепаратизма». (1)

Для верности, можно утверждать, что лишь после объединения Египта под властью царей Верхнего Египта, жрецы религии Осириса, ставшей к тому времени элитарной религией фараонов, появились и обосновались во всех номовых религиозных центрах, впоследствии совместными усилиями вырабатывая общие для них концепции загробного мира, загробного суда и вообще совершенствуя представления адептов своей религии об их перспективах в вечности загробной жизни.

Формально, жрецы религии Осириса в каждом из номов долины Нила имели универсальную, т.е. единую для них религию, чем они и отличались от жрецов номовых богов, каждый из которых служил своему богу в его храме. Следовательно, жрецы религии Осириса разных номов отличались от жрецов номовых богов проторелигии Египта как раз своим единобожием, универсальным для жрецов Осириса любого из номов, единение которых было предопределено общими целями развития и совершенствования заупокойного бизнеса, в чем они весьма преуспели со времен Раннего и Древнего царства, заложив основы целой индустрии услуг заупокойного бизнеса.

Поэтому религию жрецов Осириса не только можно, а и должно отождествлять с первой в мире религией, основанной на единобожие её жречества из разных номов. Вот и единобожие Иудаизма было в полной мере заимствовано авторами Пятикнижия Моисея по образцу единобожия жрецов религии Осириса, универсального в своем почитании единого бог, Осириса, во всех номах.

И если верховные боги правящих династий фараонов за всю историю Древнего Египта сменяли периодически друг друга (Птах, Ра, Амон-Ра, Атон), соответствуя в каждом конкретном случае приоритетам выбора фараонами главного бога для правящей династии, то единственной неизменной компонентой элитарной религии фараонов оставалась религия жрецов Осириса, за одним лишь исключением, связанным с религиозной реформой религии правящей XVIII династии при Эхнатоне.

Фактически, жречество религии Осириса из многочисленных номов долины Нила, отдавая предпочтение своему единому богу Осирису, заложила основу для последующего возникновения всего многообразия монотеистических религий, столь же унаследовавших парадигму религиозного мышления из религии Осириса – веру в вечную загробную жизнь.

Эта преемственность прослеживается, отчасти, и в способах ведения заупокойного бизнеса, где на смену торговли заупокойными текстами «Книги мертвых» в религии Осириса пришла, в частности, торговля индульгенциями в Римско-католической церкви в XVI веке.

Поэтому и нет ничего удивительного в том, что высшее жречество религии Осириса к началу нового тысячелетия от Р.Х. оказало протекцию религии ранних христиан в Александрии, осознавая бесперспективность своей религии в египетском обществе, фактически, привнеся в христианскую догматику все свои наработки трех минувших тысячелетий, включая идею единобожия и собственную парадигму религиозного мышления – веру в вечную загробную жизнь, что и было увековечена в догматике Христианства.

Мифология единого бога жрецов заупокойного культа

Коллегиальное мифотворчество жрецов заупокойного культа из крупных религиозных центров увенчалось мифологией убийства бога Осириса его братом Сетхом, и как следствие этого, Осирис навечно покинул мир живых, став богом царства мертвых, а вместе с этим и единым богом религии жрецов заупокойного культа во всех номах Египта.

Мифологическое обоснование гибели бога (!) Осириса само по себе представляется вещью весьма абсурдной, поскольку божественная природа богов априори подразумевает их бессмертие в той же степени в какой «бессмертием наделены» отождествляемые с ними стихийные силы природы и множество абстрактных понятий, не утрачивающих в веках свою актуальность для жизнедеятельности как отдельных людей, так и человечества в целом.

Именно по этой причине, например, солнечный бог Атум-Ра и совершает своё путешествие через потусторонний (загробный) мир, погружаясь в него в вечерних сумерках, а затем неизменно возрождается для жизни нового дня. Это и позволяет ему, гипотетически, принимать участие в судилище над усопшими в царстве мертвых, что в контексте проторелигии Египта, что в контексте религии Осириса.

Поэтому концепция загробного суда и царства мертвых могла бы безболезненно обойтись и без мифологической жертвы – убийства бога Осириса, которая единственно имела смысл лишь для обоснования концепции единого бога жрецов заупокойного культа в качестве покровителя вечной загробной жизни.

Вот и этот стереотип теологического мышления жрецов Осириса также был унаследован идеологами раннего Христианства, обосновавшими сакральную жертву, принесенную на алтарь «спасения человечества», в символике распятия (убийства) Иисуса Христа (Сына Божьего), впоследствии также ставшего Богом христиан.

* * * * *

У библеистов существуют основания для сомнений в авторстве четырех евангелий, приписываемых церковной традицией евангелистам Матфею, Марку, Луке и Иоанну, что подразумевает под собой «соавторство» оставшихся в безвестности иных идеологов раннего Христианства, под чутким руководством которых создавались и были включены в Библию эти четыре евангелия, как и другие тексты Нового Завета.

Вряд ли могут возникнуть сомнения в том, что среди влиятельнейших идеологов раннего Христианства были наиболее дальновидные представители верховного жречества религии Осириса, которые к концу I тысячелетия до н. э. уже прекрасно осознавали обреченность своей религии и своего заупокойного бизнеса в египетском обществе, что их и сподвигло принять активное участие в формировании догматики религии ранних христиан, привнеся в неё буквально все наработки минувших трех тысячелетий:

а) совершенно новая в истории человечества парадигма религиозного мышления, основанная на отказе от концепции реинкарнации;

б) концепция вечной загробной жизни;

в) приоритетное для жрецов заупокойного единобожие (Осирис);

г) стереотип теологического мышления: бог царства вечной загробной жизни как жертва убийства, при обосновании мифологии своего единого бога, Осириса, являвшегося в его земной жизни благодетелем рода человеческого, в связи с чем он и стал жертвой убийства;

д) принципы ведения прибыльного заупокойного бизнеса;

е) и многое прочее.

Таким образом, есть веские основания считать, что формирование христианской догматики во времена раннего Христианства происходило под тотальным влиянием верховных жрецов религии Осириса. Они отчетливо осознавали тогда обреченность своей религии и её заупокойного бизнеса в египетском обществе, поэтому и искали возможность приложения своих компетенций в надежде: совершить миграцию жрецов заупокойного культа из религии Осириса в созданную по их «клеше» новую религию, что им и позволила сделать религия ранних христиан в первые века новой эры.

Поэтому далеко не факт, что религия ранних христиан первого века новой эры вообще не разделила бы участи десятков подобных ей сект, существовавших тогда, если бы не заинтересованность в ней верховных жрецов религии Осириса, в результате чего Христианство и стала, фактически, их детищем, унаследовав почти все наработки жречества заупокойного культа минувших трех тысячелетий.

Эти влиятельнейшие идеологи религии ранних христиан вполне отдавали себе отчет в том, что их религиозные приоритеты не пользуются популярностью в египетском обществе, и чтобы не скомпрометировать религию христиан прямой её ассоциацией с религией дельцов заупокойного бизнеса, они осуществляли свое влияние на формирование её догматики, не афишируя его. Тем не менее, как это часто и бывает в подобных случаях, благодаря человеческой слабости – тщеславию, они не преминули оставить грядущим поколениям подсказки в результатах раннехристианского апостольского «мифотворчества», свидетельствующие о своем влиянии на религию ранних христиан. Это, в частности, нашло отражение в апостольском «мифотворчестве» (Матф. 3:13–15), посвященном раннему детству Иисуса Христа, когда Святое Семейство, спасаясь от злых умыслов царя Ирода, нашло приют ни абы где, а именно в Египте:

«Бегство в Египет

13 Ангел Господень, является во сне Иосифу и говорит:

Встань, возьми Младенца и Матерь Его и беги в Египет,

и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать

Младенца, чтобы погубить Его.

14 Он встал, Взял Младенца и Мать Его ночью и пошел в Египет,

15 И там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом

через пророка, который говорит: «из Египта воззвал Я Сына Моего».

Так что свое раннее детство Иисус Христос провел в Египте, вполне естественно, так или иначе с молоко Матери впитывая «атмосферу» религиозной культуры Древнего Египта, поскольку Он был далеко необычным Младенцем. Смысл же фразы: «реченное Господом через пророка, который говорит: «из Египта воззвал Я Сына Моего», вообще прямым текстом указывает на взаимосвязь миссии Иисуса Христа с религиозным наследием жречества религии Осириса, учитывая приведенные выше аргументы.

* * * * *

Уже переходя от апостольского «мифотворчества» к истории раннего Христианства, можно констатировать, что догматика религии ранних христиан как раз и получила импульс к своему творческому развитию ни где-нибудь в пределах грандиозной по своим размерам Римской империи, а именно в египетской Александрии, о чем свидетельствует приведенное выше наследие жречества религии Осириса, привнесенное идеологами религии ранних христиан в её догматику.

Идеологи раннего Христианства из египетской Александрии продолжали и в последующие века оказывать влияние на формирование христианской догматики, о чем свидетельствуют, в частности, две их инициативы, которые имели чрезвычайно серьезные последствия, угрожавшие расколу единства Церкви:

1. Именно теологическому творчеству идеологов Христианства из Александрии принадлежит попытка прояснить важнейший вопрос христианского богословия о соотношении природы «Бога Отца» и «Бога Сына», вокруг решения которого разгорелись жаркие дебаты. Эти, изначально, академические дебаты, подпитываемые ожесточенным упорством сторон, угрожали расколу единства Церкви, что поставило в явное замешательство Константина I. Он связывал с религией христиан и её Церковью свои надежды как на усиление своей единоличной власти, «уподобляя себя единому Богу христиан», так и на укрепление единства великой Римской империи, доставшейся ему в наследство от его предков, язычников. Эти надежды и стимулировали его лишь на «подготовку почвы» для возведения Христианства в статус государственной религии, чем он и ограничился при своей жизни, наблюдая за многолетним накалом страстей вокруг решения этого важнейшего вопроса христианского богословия.

Зачинщиками этих дебатов стали патриархи Александрии Афанасий и Арий. Арий упорно отстаивал мнение об иной природе Иисуса, не позволявшей Его соотнести с божественной природой Отца. В свою очередь, Афанасий бескомпромиссно обличал арианскую ересь, настаивая на единой божественной природе Бога Отца и Бога Сына.

Императору Константину I ничего не оставалось, как только лично вмешаться в спор двух патриархов из Александрии, приняв сторону Афанасия на Вселенском соборе в Никее, состоявшемся в 325 году. В результате чего, в присутствии 310 епископов Арий был объявлен еретиком.

Однако религиозный фанатизм приверженности Ария к своим убеждениям не позволил ему смириться с поражением, и он продолжил с ещё большим рвением проповедовать свою ересь. От такой неистовости убеждений Ария, Константин впал в ещё большее замешательство, наблюдая за продолжением дебатов уже опального Ария с патриархом Афанасием, и в конечном итоге «маятник цезаре папизма его предпочтений» качнулся в сторону Ария, что привело уже к обвинению в ереси Афанасия.

Лишь в конце жизни Константин принял Христианство, тем не менее так и не решился при жизни возвести религию христиан в статус государственной религии Римской империи. Это произошло лишь в 381 году при императоре Феодосии I (379–395 годы правления), когда он поставил точку в этом споре, и ортодоксальное христианство окончательно отвергло арианскую ересь.

Этот пример как постановки актуального вопроса христианского богословия о природе Бога Отца и Бога Сына, так и накал страстей вокруг его решения, которое лишь через пятьдесят с лишним лет было окончательно закреплено в догматике ортодоксального Христианства, свидетельствуют как ничто иное о влиятельности и амбициях христианских теологов из египетской Александрии.

2. Если в IV веке две фракции теологов Христианства из египетской Александрии, возглавляемы Афанасием и Арием, вели бескомпромиссные споры о природе Бога Отца и Бога Сына, внося сумятицу в умы христиан, чего не избежал и Константин I, то уже в V веке теологи из Александрии вновь отметились инновацией, поставив вопрос о взаимосвязи двух субстанций в природе Иисуса Христа: телесной и духовной, в контексте Его воплощения после смерти.

К тому времени уже коптские богословы из Александрии, продолжая традиции александрийских же идеологов религии ранних христиан, решили оказать свое влияние на формирование догматики Христианства, признав лишь духовное воплощение Иисуса после Его смерти. В свою очередь, иерархи Константинопольской и Римской церквей в 451 году на Вселенском Соборе в Халцедоне выразили решительный отказ признавать эту монофизическую ересь, как они её окрестили.

В конечном итоге, этот теологический конфликт привел к расколу в христианском мире с объявлением самостоятельности Коптской церкви, разорвавшей отношения с Византийской и Римской церквями.

Инициаторами как арианской ереси в IV веке, так и монофизической ереси в V веке были патриархи из египетской Александрии, что свидетельствует о влиятельности в христианском богословии египетской школы теологии, продолжавшей традиции идеологов ещё религии ранних христиан, привнесших в Христианство религиозное наследие жречества религии Осириса.

В IV веке арианская ересь, родом из Египта, на борьбу с которой ушло более пятидесяти лет, значительно ослабила единство христианской церкви, что разрушило надежды Константина I на укрепление Римской империи, связанные им с религией единого Бога христиан. И уже через несколько десятилетий после его смерти Римская империя утратила значительную часть своих территорий, продолжая своё существование, ограниченное лишь территориями Византийской империи.

Рис 34. Карта Римской империи.

Рис 34. Карта Римской империи.

В V веке монофизическая ересь, все также родом из Египта, привела к церковному расколу, также ослабив единство христианского мира, а это впоследствии привело и к потерям территорий уже Византийской империи.

Не исключено, что влиятельнейшие идеологи раннего Христианства из среды верховных жрецов религии Осириса, «продолжая свою деятельность» уже в статусе высшего духовенства религии ещё ранних христиан, не только привнесли в теологию Христианства наработки жречества Осириса минувших трех тысячелетий, способствуя таким образом успешной миграции рядовых жрецов Осириса в число пастырей религии ранних христиан. Но и, по всей видимости, им удалось сплотить их единство в виде тайного ордена (чуток конспирологии), чтобы впоследствии с его помощью отомстить Римской империи за вторжение в Египет в 30 году до н. э., что в конечном итоге и произошло спустя век-другой после возведения Христианства в статус государственной религии Римской империи при Феодосии I в конце IV века. Принимая во внимание, в прямом смысле, подрывную деятельность теологической школы египетской Александрии, которая и поспособствовала расколу единства христианского мира.

Эта конспирология имеет под собой вполне реалистичное обоснование, поскольку именно потеря независимости Египта, с упразднением института власти фараонов и прочими сопутствующими негативными факторами, резко ухудшила и так шаткое положение жрецов заупокойного культа в египетском обществе, нанеся сокрушительный удар по религии Осириса, которая оставалась и в эпоху правления династии Птолемеев элитарной религией фараонов. И вообще, римская администрация колониального правления уже не нуждалась в услугах жрецов чуждой римлянам религии.

И если жречество религии Осириса на протяжении I тысячелетия до н. э. постепенно утрачивала свое влияние в египетском обществе, то потеря независимости Египта в ещё большей степени усугубила её положение, что и вынудило от безысходности её высших жрецов заняться поиском иного «формата» приложения своих компетенций… Поэтому идея мести жречества религии Осириса Римской империи посредством внедрения в неё Христианства в контексте этих аргументов не кажется такой уж беспочвенной, принимая во внимание трех-тысячелетнюю историю существования религии жрецов Осириса и её традиции, передававшиеся из поколения в поколения все эти многочисленные столетия…

Ранние христиане во главе с апостолом Иисуса Христа, Св. Марком, появились в Александрии где-то в 40-м году от Р.Х., и этим не преминули воспользоваться верховные жрецы заупокойного культа, оказав протекцию ранним христианам и приняв деятельное участие в формировании христианской догматики, что им и удалось сделать в полной мере.

По традиции Коптской церкви, Св. Марка считается первым патриархом Александрии.

«Св. Марк был убит в 62 г. в Александрии, когда открыто выражал протест против языческих обрядов», что могло быть инспирировано высшим жречеством религии Осириса, для которого Св. Марк к тому времени мог стать уже помехой в реализации их планов.

В Александрии находили приют представители разных религиозных, эзотерических и философских учений, что подразумевает под собой и вовлеченность в процесс формирования христианской догматики представителей не только жречества Осириса, но и, в частности, находившегося с ним в конфронтации жречества многочисленных богов проторелигии Египта, включая их последователей.

Так что не только жречество Осириса имело виды на религию ранних христиан, пытаясь её уподобить себе, но и сторонники проторелигии Египта, включая философов античного мира, предпринимали попытки оказать влияние на раннее Христианство, лоббируя в нем концепцию реинкарнации, о чем и пойдет речь далее.

Причины лоббирования в раннем Христианстве концепции реинкарнации

В первые века новой эры в египетской Александрии на смену религии Осириса пришла религия христиан, которая унаследовала от жрецов заупокойного культа как идею единобожия, так и парадигму религиозного мышления, основанную на отказе от концепции реинкарнации, что и предопределило надежды христиан на вечную загробную жизнь в Царствии Небесном Господа. Это свидетельствует о решающей роли верховных жрецов религии Осириса в формировании догматики Христианства.

Тем не менее первые три века от Р. Х. в Александрии предпринимались активные попытки лоббирования в Христианстве концепции реинкарнации, в частности, в виде учения «о предсуществовании душ» знаменитого учителя Церкви III века Оригена (185—254 гг.). Это свидетельствует о сильном влиянии сторонников этой концепции на общественное сознание жителей Александрии, чему способствовали:

– с одной стороны, атмосфера терпимости ко всевозможным философским, эзотерическим и религиозным учениям в Александрии, что привлекало туда прогрессивных мыслителей из античного мира и ближнего востока;

– с другой стороны, популяризация нравственных ценностей проторелигии Египта, как закономерный результат скептического отношения в египетском обществе к заупокойному бизнесу жречества Осириса.

Этому же способствовал и высокий уровень интеллектуального развития египтян, о чем свидетельствует оставшийся в безвестности автор географического трактата IV века н. э., в разделе «сведения о Египте и Александрии»:

«Во всяком случае, Египет преимущественно перед другими странами богат мужами, сведущими в науках. Ведь в его главном городе Александрии ты найдешь философов любого племени и любой школы. Когда между египтянами и греками возник спор о первенстве, египтяне признанные более глубокими и совершенными в мудрости, победили, и первенство было присуждено им.

И действительно, невозможно найти ни в одной области знания сведущего человека — не египтянина родом. Поэтому Египет всегда привлекал философов и мужей науки, которые отличались исключительной мудростью. Ведь они чужды какого бы то ни было шарлатанства; каждый из них доподлинно знает то, о чем говорит, и поэтому никто не берется за все, но каждый исполняет свое дело, украшая его ученостью». (Анонимный географический трактат IV в. н. э. (34–37: сведения о Египте и Александрии)) (7)

Геродот в V веке до н. э. утверждал о приоритете египтян в создании учения о душе и её переселении (вполне очевидно – в контексте проторелигии Египта), что по его заверениям было позаимствовано древними греками, сохранившими, в большинстве своем, приверженность к концепции реинкарнации к началу новой эры.

Так что лоббирование в религии ранних христиан концепции реинкарнации осуществлялось при активном участии, прежде всего, египетских последователей проторелигии Египта и её жречества.

Родившись в Александрии, Ориген был прекрасно осведомлен о религиозных предпочтениях своих современников египетского происхождения, в частности, в контексте доктрины бессмертия человеческой души, представленной двумя парадигмами религиозного мышления:

1) Верой в бессмертие души в череде её перевоплощений в подлунном мире, которая представляла собой парадигму религиозного мышления проторелигии Египта;

2) Вера в вечную загробную жизнь – религии жрецов Осириса.

Сам же Ориген стал убежденным приверженцем религии ранних христиан, унаследовав эти качества от своих родителей. За принадлежность к религии христиан семья Оригена, когда ему было 17 лет, лишилась имущества после казни главы семейства, Леонида, принявшего смерть за свою веру.

Впоследствии, он целиком посвятил свою жизнь христианской теологии, оставив современникам и потомкам в наследие колоссальное количество литературных трудов (6000 по данным Св. Епифания), посвященных в большинстве своем Библии.

Несмотря на свою искреннюю приверженность к религии ранних христиан и на глубину погруженности в изучение Св. Писания, чем он и прославился в истории Христианства в качестве «знаменитого учителя Церкви III века», Ориген оставался, как это ни странно, сторонником концепции реинкарнации в своей авторской её трактовке в виде учения «о предсуществовании душ».

Его учение отличалось от взглядов на перевоплощение душ греческих мыслителей (Пифагор, Платон, Плотин и др.), которые привнесли в обобщенные представления о реинкарнации, позаимствованные ими у древних египтян (по заверениям Геродота), свою авторскую трактовку, конкретизирующую взаимосвязь нравственной ответственности человека, совершившего при жизни те или иные греховные деяния, с последствиями для его последующего перерождения. В качестве примера субъективизма древних греков в их авторской трактовке участи грешных душ в процессе перевоплощения, уместно привести цитату императора Юстиниана из его послания Вселенскому Собору 553 года:

«Итак, Пифагор, Платон, Плотин и их последователи, как я сказал, единодушно признавая души бессмертными, говорили, что они существуют прежде тел и что есть отдельный мир душ, что падшие из них посылаются в тела, и при том так, что души ленивых в ослов, души грабителей в волков, души хитрецов в лисиц, души сластолюбцев в коней».

Подобное утрирование древними греками конкретики взаимосвязи отдельных грехов с их последствиями для следующего воплощения было весьма оправдано для своего времени в этическом плане, что воспринималось современниками как нечто, не противоречащее здравому смыслу.

Фундаментальная часть учения, позаимствованная древними греками в египтян, формулировала концепцию эволюционного развития души от простого к сложному, посредством последовательного её воплощения в более сложные формы земной жизни, где венцом творения был человек:

«Пройдя через [тела] всех земных и морских животных и птиц, она снова вселяется в тело новорожденного ребенка. Это круговращение продолжается три тысячи лет. Учение это заимствовали некоторые эллины, как в древнее время, так и недавно». (Геродот. История II, 123)

Учение же Оригена «о предсуществовании душ», формально, представляло собой фрагментарную часть фундаментального учения об эволюционном развитии души в разных формах земной жизни, ограничиваясь лишь эволюционным развитием души в человеческих «формах» жизни, к которым он причисляет ангелов и пр. человекоподобных обитателей высших и низших сфер мироздания, вполне естественно, в контексте христианского мифотворчества. Согласно его учению:

«Души не воплощались в животных или растений — они продвигались по пути к совершенству, принимая всё более и более «просветлённые» тела в человеческих формах жизни».

«Те разумные твари, которые согрешили и потому низверглись из своего изначального состояния в соответствии с мерой своей греховности, были в наказание облечены телами; когда они очищаются, они снова поднимаются в своё прежнее состояние, полностью избавляясь от зла и от тел. Затем во второй и в третий раз, или многократно они снова облекаются телами в наказание». (Ориген. «О началах», Кн. 2)

Учение Оригена позволяет нам убедиться в том, что на зоре Христианства тексты Св. Писания, изучению которых он посвятил свою жизнь, не отрицали принципиальной возможности, в частности, «предсуществования душ». Лишь впоследствии это было подвергнуто остракизму более поздними идеологами Христианства, в результате чего Церковь и обрушила анафемы на учения Оригена.

По всей видимости, он находил концептуальное признание реинкарнации, пользовавшейся популярностью среди его современников как греческого, так и египетского происхождения, вполне приемлемой для своего мистического мировосприятия. Поэтому с целью популяризации в египетском обществе религии христиан, как делу всей своей жизни, он и попытался привнести в христианскую догматику идею реинкарнации, адаптировав её для Христианства через призму христианской мифологии. И как следствие этого синтеза возникло его учение «о предсуществовании душ».

Этим и объясняется популярность учителя Церкви III века, Оригена, в Александрии и за его пределами среди тех, кто был озабочен поиском истинной веры, прекрасно осознававших тогда на примере упадка в египетском обществе религии дельцов заупокойного бизнеса: всю ущербность отказа от концепции реинкарнации для Христианства. Вполне возможно, что именно этими мотивами руководствовался и сам пресвитер Ориген, когда пытался адаптировать концепцию реинкарнации в своей авторской трактовке для закрепления её в догматике религии христиан.

Из искренних побуждений, свидетельствующих о чистоте его помыслов, он как мог пытался уберечь Христианство от судьбы религии дельцов заупокойного бизнеса, поскольку отказ от концепции реинкарнации, фактически, делал религию христиан потенциальным продолжателем традиций религии Осириса по извлечению финансовой выгоды из манипуляции судьбами душ (состоятельных) египтян в царстве мертвых, благодаря торговле заупокойными текстами «Книги мертвых».

Рис 35. Торговля индульгенциями.

Рис 35. Торговля индульгенциями.

Как известно, в конечном итоге это и произошло в Римско-католической церкви в XVI веке, где торговля индульгенциями (папскими отпущениями), фактически, была уподоблена торговли заупокойными текстами «Книги мертвых» в религии жрецов Осириса.

Так что отказ в Христианстве от концепции реинкарнации заложил основы церковного бизнеса, особый размах процветания которого в Римско-католической церкви был связан с торговлей индульгенциями в XVI веке. Т.е. на пике своего расцвета церковный бизнес в Римско-католической церкви стал тождественен заупокойному бизнесу религии Осириса, торговавшему за три тысячелетия до этого свитками папируса с заупокойными текстами «Книги мертвых» в тех же целях.

И дабы впредь жречество богов проторелигии Египта, как и других языческих богов, не подрывало основы церковного бизнеса в Христианстве по примеру их пагубного влияние на заупокойный бизнес жрецов религии Осириса в Египте, известные идеологи ещё раннего Христианства заложили основы в её догматику непримиримой борьбы с язычеством, отождествляя с ним, в частности, и многообразие номовых богов проторелигии Египта. Истоки же этой нетерпимости Христианства к язычеству как раз и кроются в непримиримом антагонизме между идеологами Христианства – (высшим) жречеством религии Осириса, и жречеством многочисленных богов проторелигии Египта, о чем и пойдет речь далее.

Истоки ненависти апологетов Христианства к язычеству

Номовые боги в контексте проторелигии Египта покровительствовали земным аспектам жизнедеятельности населения номов и в целом укреплению государственной мощи египетской державы, что и составляло смысл служения жрецов в их храмах, о чем, в частности, свидетельствовали выдающиеся для своего времени результаты развития прикладных наук и медицины при храмах именно богов проторелигии Египта. Это обусловлено тем, что для концепции реинкарнации, т.е. веры в бессмертие души в череде её перевоплощений в подлунном мире, в приоритете была забота об улучшении условий жизнь людей в подлунном мире, нежели эфемерная забота о вечной загробной жизни, характерная для религии Осириса.

В свою очередь, жречество религии Осириса, имея своих представителей во всех номах, проводило празднества и мистерии по всему Египту в честь бога царства мертвых, гарантируя адептам своей религии благостные перспективы вечной загробной жизни в раю, «сехет иару». Тем не менее этот заупокойный бизнес, на деле, гарантировал благостные перспективы отнюдь не загробной, а мирской жизни жречеству религии Осириса во всех номах, что и сплачивало их единство в служении общему для них богу царства мертвых.

Религия жрецов Осириса до краха Древнего царства имела статус сугубо элитарной религии фараонов, номархов и их ближайшего окружения, и с тех пор была представлена во всех религиозных центрах своим жречеством наравне с жрецами номовых богов проторелигии Египта.

Это было обусловлено, с одной стороны, заботами царей Египта о перспективе своей благостной вечной загробной жизни, в чем они всецело полагались на жрецов заупокойного культа. С другой стороны, в их прямые обязанности входила забота о мирском благоденствии народа Египта, которое в религиозном сознании египтян было поставлено в прямую зависимость от деятельности жрецов главных богов правящей династии (сообразно их принадлежности к богам проторелигии Египта), в чьих храмах фараон и совершал им подношения в этих целях, а также участвовал в разнообразных вне храмовых религиозных ритуалах в тех же целях.

Поэтому фараоны и стимулировали деятельность как жрецов религии Осириса, так и жречество богов проторелигии Египта, периодически щедро одаривая крупные религиозные центры:

«В широко известном папирусе Харрис I, хранящемся в Британском музее, самом длинном из известных нам папирусов (длина его 45 м), содержится перечень даров – движимого и недвижимого имущества, – которые фараон XX династии Рамсес III (1182–1151 гг. до н.э.) пожаловал трем крупнейшим религиозным центрам страны – Фивам, Гелиополю и Мемфису, а также второстепенным центрам». (1)

Жрецы, посвятившие себя служению многочисленным богам проторелигии Египта при их храмах, благодаря своей высокой духовности, выраженной в традициях воздержания от мирских дел, о чем свидетельствует Порфирий (232–306гг) в своей рукописи «Об обычаях египетских жрецов», в большинстве своем не имели ничего общего с меркантилизмом жрецов заупокойного культа. Примером этому, в частности, служит верховный жрец бога Пта Мемфиса, Сатни-Хемуасе, из «сказки о доле богача и бедняка в царстве мертвых Осириса».

И если подобные ему жрецы и были когда-то обмануты лживой пропагандой жрецов заупокойного культа о Всесилии магии «Книги мертвых», внушавшей состоятельным египтянам иллюзию надежды на рай в царстве мертвых Осириса, безотносительно влияния на это нравственного облика «богача», то со временем к ним приходило понимание несостоятельности этих надежд, обусловленных меркантилизмом дельцов заупокойного бизнеса.

Это негативное отношение к жрецам Осириса усугублялось ещё и тем обстоятельством, что они дискредитировали в глазах адептов своей религии номовых и столичных верховных богов, вынужденных принимать участие в загробном судилище, что относилось и к гелиопольской эннеаде бога Ра, включая главных богов каждого из номов.

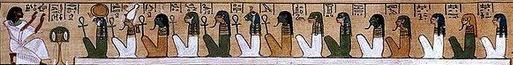

Рис 36. Первый состав богов загробного судилища.

Именно эти боги в контексте концепции загробного суда религии Осириса участвовали в постыдной для них процедуре судопроизводства – произнесение усопшим «негативной исповеди», уподобляясь безвольным марионеткам, как результату воздействия на них Всесильной магии «Книги мертвых».

Таким образом, жрецы заупокойного культа, отдавая предпочтение своему единому богу Осирису, дискредитировали в глазах египтян верховных богов номов, служению которым была посвящена деятельность жречества богов проторелигии Египта.

Упадку религии Осириса и её заупокойного бизнеса к концу I тысячелетия до н. э. как раз и способствовало обострение антагонизма между жрецами Осириса в роли единого бога дельцов заупокойного бизнеса из разных номов, и жречеством многочисленных богов проторелигии Египта, как результат закономерного конфликта между меркантилизмом жрецов заупокойного культа, утративших в египетском религиозном сообществе свои иллюзорные приоритеты, и тенденциями к высокой духовности, которые покоились на важности соблюдения принципов Маат в египетском обществе, в контексте её исконной принадлежности к проторелигии Египта.

Формально, это был конфликт между приоритетами земной жизни египтян, которым покровительствовали многочисленные боги проторелигии Египта, и приоритетами вечной загробной жизни адептов религии Осириса в царстве мертвых, на чем и был основан бизнес жрецов заупокойного культа.

Этот антагонизм между приверженцами двух парадигм религиозного мышления впоследствии лег в основу крайне негативного отношения основателей монотеистических религий к многобожию язычников, что и продемонстрировали миру ещё авторы Пятикнижия, включая Моисея, как основоположники религии иудейского Бога, Яхве (Господа), также позаимствовав идею единобожия своего бога из религии жрецов Осириса:

«Преступления, карающиеся смертью

«Приносящий жертву богам, кроме одного Господа, да будет истреблен» (Исход 22:20).

Следует уточнить, что заповеди и законы иудейского Бога, Господа, данные Им Своему народу, касались, исключительно, лишь евреев, поэтому не следует давать расширенную трактовку призыва истреблять всех «Приносящий жертву богам, кроме одного Господа», поскольку речь шла лишь об искоренении язычества среди еврейского народа, и не более того.

В то время как уже в Христианстве, которое стало универсальной религией для разных народов, лютая ненависть апологетов Христианства к язычеству и язычникам проявлялась многие последующие века, после возведения религии христиан в статус государственной религии Римской империи в конце IV века, в фактах разрушения храмов и поругании святынь языческих богов (а), включая гонения на их жречество, что в полной мере коснулось жречества многочисленных богов проторелигии Египта, и представителей интеллектуальной элиты язычников Александрии (б):

а)

«В 381 г., при Феодосии, в Константинополе был созван Второй вселенский собор, объявивший христианство в его никейской форме государственной религией всей Римской империи, и началось повсеместное искоренение остатков язычества. В 385 (391) г. н.э. в Александрии был разгромлен храм Сераписа и сожжена часть александрийской библиотеки.

Последним оплотом язычества (культ Исиды) был храм на острове Филэ, куда стекались толпы паломников, нобатеев из Нубии. В середине VI века н.э., во время правления императора Юстиниана (483–565), храм был ликвидирован, а идолы богов доставлены в Константинополь». (1)

О том, что собой представлял храм Сераписа в Александрии можно судить по восторженным впечатлениям о нем, присутствующим в географическом трактате IV века новой эры неизвестного автора, описавшего свои впечатления о храме незадолго до его варварского уничтожения:

«Боги в этом городе окружены необыкновенным почетом, и там есть храм Сераписа, единственные в своем роде и в целом мире неповторимое зрелище. Нигде на земле не сыщется храма, подобного этому красотой постройки или пышностью ритуала — повсюду, кажется, ему принадлежит первое место». (Анонимный географический трактат IV в. н. э. (34–37: сведения о Египте и Александрии)) (7)

б)

«К началу V века язычники оказались в явном меньшинстве и часто становились жертвами жестоких преследований.

Самый ужасный случай произошел в Александрии в 415 году. Одним из преподавателей на кафедре философии в Александрийской школе была женщина, Гипатия (Ипатия). Среди ее учеников значились передовые интеллектуалы того времени как христиане, так и язычники. Сама Гипатия не обратилась в христианство. Это, а также ее нежелание быть на вторых ролях, что считалось более подобающим женщине, вызвало неприязнь к ней некоторых представителей Александрийской церкви. Однажды, когда она ехала по улицам города, группа христиан напала на нее: Гипатию стащили с носилок, отволокли в церковь, раздели донага и избили до смерти на алтаре.

Это был единичный случай, и большинство христиан, так же как и язычники, ужаснулись произошедшему, но он дает представление о том, как проходил процесс христианизации, и объясняет горькие интонации в рассказе Зосимы (византийского историка V века) и его жалобы на то, что просвещенные и добродетельные философы подвергались гонениям за свою веру». (Византия. История исчезнувшей империи. Д. Харрис. 2017) = (8)

Следовательно, лишь с прискорбием можно констатировать, что западная цивилизация обязана Христианству утратой многих архитектурных памятников религиозно-культурного наследия величайших цивилизаций античного мира и Древнего Египта (и не только).

Истоки этой лютой ненависти апологетов Христианства к язычеству как раз и кроются в непримиримом антагонизме между идеологами Христианства – высшим жречеством религии Осириса, и жречеством многочисленных богов проторелигии Египта. И связана эта ненависть с тем, что в египетском обществе эти две религии сосуществовали на равных правах, исключительно, на конкурентной основе занимаясь пропагандой ценностей своих религиозных приоритетов, по-разному оказывающих влияние на жизнь социума.

Аморальная деятельность заупокойного бизнеса жрецов Осириса, обусловленная во времена Нового царства торговлей свитками папируса «Книги мертвых», подвергалась жесточайшей критики в египетском обществе со стороны жречества богов проторелигии Египта и её последователей, примером чему и служит «Сказка о доле богача и бедняка в царстве мертвых Осириса».

А эти условия конкурентного сосуществования в египетском обществе двух религий, с альтернативными парадигмами религиозного мышления, и привели к тому, что уже по завершению эпохи Нового царства религия Осириса значительно утратила свое влияние в социуме, в результате центр культа Осириса в Абидосе потерял свою привлекательность, прежде всего для состоятельных египтян, как потенциальных клиентов заупокойного бизнеса жрецов Осириса:

«по окончании эпохи Нового царства блеск Абидоса тускнеет и центр культов Осириса и Исиды перемещается дальше к югу, на острова близ первого порога Нила – Филэ и Бигэ». (1)

И уже к концу I тысячелетия до н.э. заупокойный бизнес жрецов Осириса окончательно утратил свою привлекательность в связи с дискредитацией в социуме значимости заупокойной магии «Книги мертвых», что касалось и потенциальных адептов религии Осириса (казнокрадов, воров, убийц и просто моральных уродов), ранее обнадеженных именно этой особенностью заупокойной магии, позволяя им питать надежду на оправдательный вердикт суда Осириса и перспективы счастья в раю бога дельцов заупокойного бизнеса.

Таким образом, именно деятельности жречества богов проторелигии Египта в египетском обществе заупокойный бизнеса жрецов Осириса, как и сама религия Осириса, и были обязаны своей незавидной участи, потерпев сокрушительное фиаско в Египте к концу I тысячелетия до н.э., что усугубилось ликвидацией института фараонов в 30 году до н.э.

Поэтому идеологи Христианства, представленное высшим жречеством религии Осириса, прекрасно понимали опасность уже для церковного бизнеса сосуществования Христианства в социуме наравне, в частности, с жречеством богов проторелигии Египта. Поскольку это сосуществование завершилось бы столь же плачевно для церковного бизнеса и Христианства, как и судьба религии Осириса и её заупокойного бизнеса в Египте.

Единственный выход из этой ситуации – полный запрет языческих религий с их многобожием, к числу которых относилась и проторелигия Египта с её многочисленным жречеством, что и было реализовано после возведения Христианства в статус государственной религии Римской империи.

Следовательно, процветание церковного бизнеса в социуме, как и доминирования в нем Христианства, требовало полного запрета религий, основанных на альтернативной парадигме религиозного мышления, к числу которых и относилась проторелигия Египта с её многочисленным жречеством, прививавшим египтянам потребность «прожить жизнь с Маат в сердце», в контексте высокой значимости для последователей проторелигии этических норм социума.

Так что идея непримиримой борьбы в Христианстве с язычеством была привнесена в его догматику верховными жрецами религии Осириса, которая потерпела сокрушительное фиаско в египетском обществе к концу I тысячелетия до н.э., по причине её сосуществования в нем на равных правах с жречеством богов проторелигии Египта.

Таким образом, верховные жрецы религии Осириса, став идеологами религии ранних христиан, привнесли в догматику Христианства, кроме перечисленных ранее приоритетов религии Осириса, ещё и идею непримиримой борьбы с язычеством, извлекая уроки печальной участи своей религии и её заупокойного бизнеса в египетском обществе.

К числу многочисленных приоритетов религии Осириса, привнесенных её высшим жречеством в Христианство, можно добавить и структуру концепции загробного суда Осириса, о чем и пойдет речь далее.

Структурная идентичность концепций загробного суда в религии Осириса и в Христианстве

Христианство унаследовало из религии Осириса не только идею единобожия и отказа от концепции реинкарнации, как и многое прочее из ранее перечисленного, но также унаследовало и структуру концепции загробного суда Осириса, представленную двумя её процедурами загробного судопроизводства, лишь одна из которых была предназначена для извлечения финансовой выгоды заупокойного бизнеса.

Высокие нравственные принципы, положенные в основу психостасии, благодаря символическому участию в этой процедуре загробного судопроизводства богини Маат, позволили сформулировать в Христианстве идею Страшного суда. В той же степени, в какой психостасия не сулила никакой финансовой выгоды дельцам заупокойного бизнеса религии Осириса, идея Страшного суда также не имела своей финансовой привлекательности для церковного бизнеса.

Как и в гипотетическом случае признания реинкарнации в Христианстве, присутствие в нем лишь концепции Страшного суда также не сулило никакой финансовой выгоды церковному бизнесу, коль скоро лишь Бог христиан, Господь, решает участь вечной жизни христиан в загробном мире, воздавая каждому по мере его злых и добрых дел.

В религиях, основанных на признании концепции реинкарнации, участь последующего воплощения человека предрешена, в частности, результатами оценки нравственной стороны его прижизненных поступков (добрые и злые дела) – идея кармы, что находится в компетенции высших сил, воплощением которых ещё в проторелигии Египта стала богиня Маат.

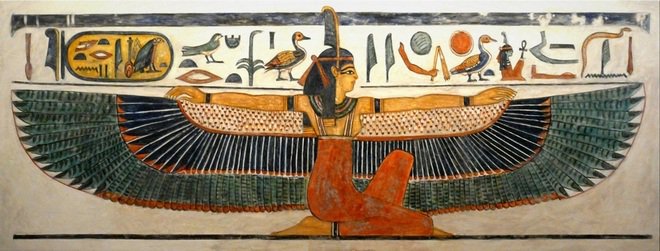

Рис 37. Маат

Вполне очевидно, что в этой парадигме религиозного мышления меркантильное посредничество дельцов заупокойного бизнеса априори исключено, что и придает религиям, признающим концепцию реинкарнации, высокую духовную составляющую, а культивируемые ею нравственные ценности вызывают к себе искреннее уважение у людей здравомыслящих и непредвзятых, к числу которых принадлежали и принадлежать многие выдающиеся люди науки, искусства и культуры западных стран, отдавшие своё предпочтение концепции реинкарнации перед верой в вечную загробную жизнь, в частности, в Христианстве.

Тем не менее сама по себе концепция вечной загробной жизни, как результат отказа от реинкарнации, взятая в качестве парадигмы религиозного мышления той или иной религией, автоматически не лишает такую религию высокой духовной составляющей. Это происходит лишь в том случае, если участь вечной загробной жизни её последователей будет решаться, исключительно, лишь высшими силами, соотносимыми либо с богиней Маат (психостасия) в проторелигии Египта, либо, например, с Богом христиан, Господом, в контексте лишь Его Страшного суда, минуя меркантильное посредничество в этом вопросе служителей культов. Что является обязательным условием сохранения высоких критериев духовности и моральных принципов, востребованных в социуме для поддержания нравственного здоровья общества, чему потенциально и должна служить религия, не обремененная меркантилизмов служителей культа!

Поскольку лишь меркантильное посредничество служителей культа в этих вопросах и обрекает такие религии на утрату высоких нравственных принципов, а в худшем случае – на бездуховность и аморальность, чему могут служить примерами торговля как заупокойными тестами «Книги мертвых» в религии Осириса, так и индульгенциями в Римско-католической церкви в XVI веке.

С формальной стороны, концепция Страшного суда в Христианстве, по существу, соответствовала первой процедуре судопроизводства – психостасии, из концепции загробного суда религии Осириса, а она не сулила никакой финансовой выгоды дельцам заупокойного бизнеса. Поэтому-то им и пришлось дополнить свою концепцию загробного суда второй процедурой загробного судопроизводства, уже коррупционноёмкой – произнесение «негативной исповеди».

Именно вторая процедура загробного судопроизводства и позволяла дельцам заупокойного бизнеса взять на себя «заботы» по решению участи богатых египтян в царстве мертвых Осириса, предлагая им свои услуги Всесильной магией в загробном мире, банально, посредством торговли заупокойными текстами: «Текстами саркофагов» (Среднее царство) и свитками папируса «Книги мертвых» (Новое царство).

И поскольку идея Страшного суда также не сулила никакой финансовой выгоды церковному бизнесу, идеологам религии ранних христиан точно также пришлось дополнить христианскую концепцию загробного суда представлениями о важности роли священников в деле решения участи христиан в вечности их загробной жизни, посредством учения об отпущении ими грехов своих прихожан, что и предопределило впоследствии потенциальную возможность торговли индульгенциями в Римско-католической церкви, в её критическом восприятии доктором богословия М. Лютером:

«Навеки будут осуждены со своими учителями те, которые уверовали, что посредством отпустительных грамот они обрели спасение» (32-й тезис М. Лютера).

В качестве примера отказа от посреднических услуг священников в вопросах решения участи своих прихожан в загробном мире можно привести протестантов, упразднивших право служителей церкви на отпущение грехов прихожан, поскольку, по их мнению, решение загробной участи христиан (протестантов) является лишь прерогативой Господа.

Формально, протестанты уподобились последователям религии Осириса второй половины I тысячелетии до н. э., которые осознавали под влиянием «сказки о доле богача и бедняка в царстве мертвых Осириса» важность лишь одной из двух процедур загробного судопроизводства суда Осириса – психостасии.

В качестве примера монотеистической религии, изначально отвергнувшей возможность посреднических услуг служителей культа в деле решения участи её последователей в загробном мире, можно привести Ислам.

Меркантилизм и духовность – это вещи несовместимые в силу своей принадлежности к «разным мирам», поэтому и приходится говорить с весьма существенными оговорками о духовности тех из религий, которые освоили торговлю местами в раю Своего Бога, реализованную в том или ином виде через посреднические услуги служителей культов, включая и такую схему: «украл, на церковь дал, вот ты и не вор, а праведник».

Верховные жречество религии Осириса, оказав решающее влияние на формирование догматики раннего Христианства, не только привнесло в неё почти все свои наработки минувших тысячелетий, включая структурные особенности своей концепции загробного суда, но и попыталось извлечь уроки из упадка своей религии и её заупокойного бизнеса в I тысячелетии до н. э., сделав все, чтобы уберечь от этого религию христиан, о чем и пойдет речь далее.

Идеологи раннего Христианства извлекли уроки из причин упадка своего заупокойного бизнеса

Высшие жрецы религии Осириса, приняв деятельное участие в формировании христианской догматики в первые века новой эры, привнесли в неё почти все свои наработки трех минувших тысячелетий. Вместе с этим им хватило благоразумия извлечь уроки в контексте ещё одной причины упадка своего заупокойного бизнеса в египетском обществе, дабы уберечь от этого недостатка церковный бизнес религии христиан, «связав с ней свое будущее».

После краха Древнего царства попытки дельцов заупокойного бизнеса осуществить «демократизацию» заупокойного культа так и не увенчались успехом в полной мере, поскольку даже во времена Нового царства они довольствовались лишь весьма ограниченным контингентом потенциальных заказчиков своих услуг, представленным в основном состоятельными слоями египетского общества. Это имело своё экономическое обоснование – даже себестоимость изготовления в «домах жизни» свитков папируса с заупокойными текстами «Книги мертвых» удовлетворительного качества была недоступной роскошью для простых смертных, учитывая ещё и иные расходы...

Поэтому при всем желании жрецы заупокойного культа не могли настолько снизить себестоимость изготовления свитков папируса «Книги мертвых», чтобы сделать её доступной и для наиболее многочисленных, но менее состоятельных слоев египетского общества. Поскольку в этом случае можно было забыть о какой-либо ощутимой прибыли для заупокойный бизнес в связи с тем, что покупка «Книги мертвых» была единоразовой сделкой, утрированно, отворяя её приобретателю (усопшему) врата рая в царстве мертвых Осириса.

Следовательно, нельзя было в принципе удешевлять стоимость столь значимой для адептов религии Осириса услуги, фактически, задаром осчастливливая простолюдинов.

С другой стороны, ограничение численности адептов религии Осириса было связано с идеологической установкой элитарной ещё во времена Древнего царства религии Осириса, поскольку, в отличие от её адептов, простым смертным и вменялось светской и религиозной властью фараонов в обязанность: «прожить своею жизнь с Маат в сердце», т.е. вести максимально праведный образ жизни, следуя законам социума и божественным установлениям.

Поэтому ещё со времен Древнего царства фараоны весьма благосклонно относились к жречеству проторелигии Египта, как раз и культивировавшему среди широких масс египетского народа стремление «прожить своею жизнь с Маат в сердце», да и жречеству Осириса совершенно не было дела до них, и именно по этой причине в элитарной религии Осириса «их потустороннее существование комфорта не предполагало». (1)

Лишь адепты религии Осириса имели в ней такую привилегию как возможность игнорировать нравственные и моральные устои общества, в надежде прикупить перед смертью заупокойные тексты: «Тексты саркофагов» (Среднее царство), свитки папируса «Книги мертвых» (Новое царство) с их заупокойной магией.

Тем не менее ко временам завершения эпохи Нового царства даже контингент потенциальных клиентов заупокойного бизнеса из среды состоятельных египтян имел свои ограничения, т.к. многие из них, уподобляясь герою «сказки о доле богача и бедняка в царстве мертвых Осирисе», Сатни–Хемуасу, в I тысячелетии до н. э. уже осознавали лживость пропаганды дельцов заупокойного бизнеса о значимости их магических услуг для благостных перспектив своей загробной жизни.

Таким образом, распространение религии Осириса имело весьма существенное ограничение в египетском обществе, в частности, и из-за относительно высокой себестоимости изготовления заупокойных текстов «Книги мертвых», в принципе нерассчитанной на удовлетворение потребностей в ней простолюдинов.

И даже попытки её удешевить, естественно, при снижении качества работ, как явной халтуры, не могли изменить в корне эту ситуацию. Впоследствии, в частности, и это обстоятельство, наряду с другими причинами, привело к упадку заупокойного бизнеса в египетском обществе.

Верховные жрецы религии Осириса, подготавливая «почву» в религии ранних христиан для миграции своего жречества в Христианство, попытались избежать повторения этого недостатки в методологии организации уже церковного бизнеса. В результате чего религия христиан и её церковный бизнес уже не обременяли себя столь значительными издержками, преследуя те же цели.

Это позволило сделать церковный бизнес более рентабельным, и в отличие от заупокойного бизнеса религии Осириса охватить им все слои общества, включая беднейшие, что во времена интенсификации торговли индульгенциями особенно возмущало М. Лютера:

«86. Или: Почему папа, который ныне богаче, чем богатейший Крез, возводит этот единственный храм св. Петра охотнее не на свои деньги, но на деньги нищих верующих?» (Лютер М. 95 тезисов)

Следовательно, идеологи раннего Христианства предусмотрительно отказалось от навязывания религии христиан своей методики извлечения финансовой прибыли, посредством торговли аналогами «Книги мертвых». И чтобы как-то компенсировать явные потери, связанные с отказом от весьма прибыльной торговли «Книгами мертвых» для заупокойного бизнеса в его уже церковном варианте, этот финансовый проект пришлось весьма существенно модернизировать.

Если заупокойные тексты «Книги мертвых» позволяли их потенциальным покупателям вкладывать финансовые средства в её приобретение лишь однократно – в конце своей жизни, что и делало её столь дорогой, то уже церковный бизнес позволял многократно получать с прихожан небольшие суммы на протяжении всей их жизни, отчасти, предназначенные на те же цели под благовидным предлогом процедур, связанных с отпущением грехов прихожан «наместниками Бог на земле» (М. Лютер), священниками.

Т.е. та финансовая выгода, которую дельцы заупокойного бизнеса религии Осириса получали лишь единожды в конце жизни состоятельного египтянина, в церковном бизнесе была с лихвой компенсирована многократными пожертвованиями на церковь не только состоятельными прихожанами, но и представителями самых беднейших слоёв общества.

Так что, извлекая уроки их причин упадка своего бизнеса в I тысячелетии до н.э., верховные жрецы религии Осириса, проявив свойственную им меркантильную прозорливость, значительно повысили рентабельность церковного бизнеса, находясь к тому времени уже в роли представителей высшего духовенства религии Христиан, сообразно преемственности поколений некоторой категории служителей культа.

Если вернуться вглубь истории Древнего Египта, предположительно, к последней трети IV тысячелетия до н.э., то отказ наиболее меркантильной части жрецов проторелигии от доктрины реинкарнации в те времена был продиктован также их устремлениями – повысить рентабельность своего бизнеса, только лишь зарождавшегося в те времена.

Рис 38. Торговля индульгенциями.

Эта их меркантильная прозорливость и позволила ему процветать во всяком случае два из трех тысячелетий своего существования, пока не появился церковный бизнес религия христиан с более высокой рентабельностью, основанной (в Римско-католической церкви) на причастности священников как «наместников Бога на земле» к решению участи душ христиан в Царствии Небесном, чему и служит подтверждением торговля индульгенциями.

Сообразно концепции реинкарнации, на этом примере можно лишний раз убедиться в том, как наследуется из воплощения в воплощение меркантилизм служителей культа, основанного на отказе от концепции реинкарнации.

Причина появления в Христианстве икон многочисленных святых

Политеистическая религия Древнего Египта была представлена сочетанием двух религий, одной из которых была религия единого для всех номов долины Нила бога Осириса – покровителя вечной загробной жизни адептов религии дельцов заупокойного бизнеса, а вторая – проторелигия Египта, представленная множеством номовых и столичных культов богов, по своему предназначению призванных «покровительствовать» всему многообразию земных аспектов жизни египтян в подлунном мире, что также было прерогативой деятельности жрецов при храмах номовых и столичных богов проторелигии Египта.

Такая специфика разграничения сфер религиозной деятельности этих двух религий заложена в особенностях парадигмы религиозного мышления каждой из них. Имея общую основу – веру в бессмертие, в частности, человеческой души, тем не менее в остальном эти парадигмы религиозного мышления фокусируют внимание своих последователей на разных аспектах бессмертия души:

1. В основе проторелигии лежит вера в бессмертие души в череде её перевоплощений в подлунном мире (концепция реинкарнации), которая в силу этой своей специфики акцентирует внимание своих последователей на важности земных аспектов существования людей во всем их многообразии, что и предопределяло многообразие богов в каждой из номовых религий нильской долины.

И поскольку эта парадигма религиозного мышления всецело реализует свой потенциал в сфере приоритетной для неё жизни людей в подлунном мире, она и направляет помыслы жрецов при храмах богов проторелигии Египта на удовлетворение актуальных повседневных потребностей жителей номов. Жрецы каждого из номовых богов не только довольствовались выполнением соответствующих ситуации ритуальных действий, обращаясь к своему богу за помощью и принимая от просителя подношения богу, но и сами специализировались на решении тех или иных прикладных задач, «входивших в компетенцию его бога». Именно этот стереотип организации служения жрецов при храмах своих богов в проторелигии Египта и обусловил развитие прикладных наук и медицины, прежде всего, в жреческой среде при храмах богов проторелигии Египта.

Для этой парадигмы религиозного мышления, ориентированной на удовлетворение потребностей людей в их повседневной жизни в подлунном мире, тема загробного периода существования души в ожидании следующего перерождения была не актуальна, в связи со своей малозначительностью.

Формально, парадигма религиозного мышления проторелигии Египта делает эту религию вполне самодостаточной и полноценной как раз за счет многочисленности номовых богов, условно, каждый из которых, при посредничестве своих жрецов, имел ту или иную специализацию, и в целом эти боги удовлетворяли разнообразные потребностей жителей нома, естественно, в меру посвященности их жрецов в тайны прикладных наук и медицины. А уровень развития прикладных наук и медицины в египетской цивилизации был предметом зависти древнегреческих мужей науки…

2. В основе же религии жрецов Осириса лежала вера в бессмертие души в вечности её загробной жизни, поэтому эта парадигма религиозного мышления была совершенно индифферентна к мирским аспектам жизни людей, что в полной мере и проявилось в религии жрецов Осириса, гарантировавших любому обладателю «Книги мертвых» благостные перспективы счастливой жизни вечной в египетском рае, «сехет иару», вне зависимости от его прижизненного груза греховности, будь им самый отъявленный грешник, убийца или вор, многократно нарушавший этические нормы поведения социума…

Проявляя полное равнодушие к мирским аспектам жизни египтян, сама по себе религия жрецов Осириса именно по этой причине не была полноценной религией, поскольку не удовлетворяла насущные потребности верующих в их повседневной жизни, что в полной мере было характерно для проторелигии Египта с её множеством богов.

Самодостаточность и, что более важно – полноценность, проторелигии Египта, представленной совокупностью номовых религий, позволяло ей существовать в доисторические времена египетской цивилизации задолго до возникновения религии Осириса, не обременяя египтян и в целом общество поборами дельцов заупокойного бизнеса. Свойственный им меркантилизм и обусловил их аморальную деятельность на протяжении многих веков Среднего и Нового царств, приведя к деградации восприятия адептами религии Осириса нравственных устоев общества.

Однако в данном случае речь идет не столько о «нравственных» аспектах влияния религии Осириса на египетское общество, сколько о её неполноценности из-за своей «озабоченности» лишь благостными перспективами вечной загробной жизни своих адептов и полной индифферентности к мирским аспектам их жизни.

Вот эту её неполноценность прекрасно осознавали верховные жрецы религии Осириса, оказавшись в роли идеологов религии ранних христиан, что усугублялось их конфронтацией с жречеством многочисленных богов проторелигии Египта.

С одной стороны, религия единого бога Осириса сама по себе не отвечала критериям полноценной религии, поэтому и созданная лишь по её клише Христианство также не могло стать полноценной религией. С другой стороны, жречество Осириса находилось в конфронтации с жречеством многочисленных богов проторелигии Египта, что в конечном итоге и привело к стагнации заупокойного бизнеса в Египте, усугубляясь к концу I тысячелетия до н.э.

Поэтому идеологи раннего христианства совершенно не желали повторить участь своего заупокойного бизнеса в Христианстве, сохраняя положение вещей первых веков от Р. Х., когда Христианство сосуществовало на равных правах с другими языческими религиями, за исключением периода его запрета при императоре Диоклетиане.

Такое положение вещей требовало от известных идеологов религии ранних христиан, также, с одной стороны, обеспечить доминирование во всем христианском мире своих наработок минувших трех тысячелетий в контексте уже религии единого Бога христиан, с её верой в вечную загробную жизнь. А с другой стороны, необходимо было как-то нейтрализовать или вообще избавиться от враждебного к себе отношения жрецов языческих богов как проторелигии Египта, так и других языческих религий,

Т.е. возникла необходимость полностью избавиться от жрецов многочисленных богов проторелигии Египта, «покровительствовавших» в религиозном сознании верующих их земному благополучию, тем не менее сохранив подобие этих богов в каком-то ином виде в религии христиан, поскольку без них религия христиан, уподобленная религии Осириса, также становилась неполноценной.

Решение этой проблемы было найдено блестящее:

Избавление от многочисленных жрецов языческих богов происходило под лозунгом непримиримой борьбы христиан с языческими богами, а иными словами – речь шла лишь о борьбе с многочисленным жречеством этих богов и их храмами. В то время как потребность в этих многочисленных богах в религии христиан удовлетворялась посредством создания концепции столь же многочисленных святых, включая апостолов.

Большинство из святых, иконы которых украсили церкви и храмы христиан, и стали выполнять роль языческих богов, лишенных своих персональных служителей культа, что и сделало религию христиан, уподобленную религии Осириса, в значительной мере полноценной религией, удовлетворяя потребности прихожан в их мольбах о помощи к той или иной иконе…

Поэтому нет ничего удивительного в том, что многие здравомыслящие люди воспринимают образы святых на иконах в Христианстве как подобие языческих богов, сообразно подобию их функционального предназначения, что и выражается в совершенно идентичной форме обращения к ним верующих в мольбах о помощи и в подношениях, что на алтарь одного их языческих богов, что к иконе какого-либо святого в церкви.

Многочисленные святые и их иконы наделены христианским богословие способностью оказывать помощь взывающим к ним в молитвах прихожанам, по тем или иным весьма специфическим житейским проблемам, что полностью идентично предназначению многочисленных языческих богов в религиях, которые Христианством подвергались беспощадному преследованию.

Фактически, религия христиан узурпировала исключительное право на использование многобожия, представленного в образах многочисленных святых праведников и мучеников, к иконам которых и стекаются прихожане по разным житейским поводам или проблемам. И более того, под культы некоторых святых отведены даже собственные храмы, названные в их честь, что вообще в этом случае уподобляет в какой-то мере эти культовые сооружения храмам того или иного языческого бога.

Вполне естественно, что подобное положение вещей в Римско-католической и Византийской (Православной) церквях и сподвигло императора Византийской империи, Константина V, на путь иконоборчества, дабы искоренить эти явно языческие традиции «идолопоклонничества» – почитания святых икон, исключительно, сообразно контекста его иконоборческой аргументации:

«Как даже осмеливаются посредством низкого еллинского искусства изображать преславную Матерь Божию, в которой вместилась полнота Божества... Недостойно христианам, получившим надежду воскресения, пользоваться обычаями народов, преданных идолослужению... Мы не заимствуем доказательство нашей веры у чуждых».