Религия Осириса враждебна всему, что собой олицетворяет Маат

Среди первых «жертв» тлетворного влияния некогда сугубо элитарной религии Осириса (времен Древнего царства), на втором этапе развития её заупокойного бизнеса, оказались наиболее состоятельные слои общества Среднего царства, представленные сановной знатью административной и судебной системы государства, как высшие и привилегированные слои общества. Именно высокий их статус в обществе и удовлетворял наиболее полно после краха Древнего царства приоритетам былой элитарности религии Осириса, понизившей «планку элитарности» во времена Среднего царства – удостоив чести лишь сановную знать иметь свое собственное «Ба», наравне с фараонами эпохи Древнего царства:

«О ба обыкновенных людей в последнем смысле слова древнейшие тексты хранят молчание – в «Текстах пирамид» упоминается только ба умершего фараона. В «Текстах саркофагов» (Среднее царство) говорится о ба погребенных в этих саркофагах представителей знати». (3)

Вовлечение номовой и столичной сановной знати в число адептов религии Осириса в качестве клиентов её заупокойного бизнеса и стало следствием «демократизации» заупокойного культа в эпоху Среднего царства, благодаря проведению «рекламной кампании» по популяризации культа Осириса в египетском обществе. В свою очередь, заупокойный бизнес времен Среднего царства гарантировал адептам религии Осириса богатство и счастье в вечности загробной жизни вне зависимости от их прижизненного морального облика:

«Земная жизнь человека не имела при этом никакого влияния на его загробное существование: злой или добрый, справедливый или несправедливый, раз над ним совершены были определенные обряды и аккуратно произносились известные молитвы, становился счастливым и богатым в загробной жизни». (4)

Столь аморальное по своей сути влияние заупокойный бизнес жрецов Осириса на религиозное сознание адептов своей религии, вопреки этическим принципам Маат(!), позволяло им наплевать на этические устои общества, стимулируя в их среде казнокрадство, мздоимство, злоупотребление в корыстных целях властью, включая судебную власть, и т.п., в надежде на возможность скопить достаточно финансовых средств на столь перспективном для своего обогащения поприще, для оплаты недешевых по тем временам услуг дельцов заупокойного бизнеса, посредством чего открыть себе перспективы богатства и счастья ещё и в вечности загробной жизни.

Закономерным следствием тлетворного влияния дельцов заупокойного бизнеса на религиозное сознание адептов религии Осириса, коими и стали во времена Среднего царства представители номовой и столичной сановной знати, стало зарождение коррупции в Древнем Египте.

В частности, тлетворное влияние на представителей судебной системы, из числа адептов религии Осириса, уже во времена Нового царства транслировалось в их религиозное сознание, посредством уподобления их деятельности в роли судей светского суда представлениям о загробном судилище Осириса, выносившим оправдательный вердикт любому, кто своевременно занес «денюшку» дельцам заупокойного бизнеса, прикупив перед смертью свиток «Книги мертвых», в связи с чем и оказывался в буквальном смысле слова «безгрешным и святым» в глазах судей загробного судилища:

«Всякий египтянин с этой главой в руках и на устах оказывался безгрешным и святым, … Таким образом, вся глава была просто талисманом против загробного осуждения». (3)

Стоит ли удивляться тому, что уже во времена Нового царства коррупция в судебной системе – взяточничество судей, представляла серьезную угрозу для общества, следствием осмысления которой в органах законодательства стали статьи указа против взяточничества судей:

«Статьи указа (Новое царство) против взяточничества судей свидетельствовали, что и на суде бедняк не находил управы на обидчиков». О.Я. Перепёлкин (8)

По всей видимости, их авторами были представители законодательной знати также из числа адептов религии Осириса, что и ограничивалось лишь формализмом, т.е. видимостью борьбы с коррупцией, к слову, как это имеет место и в некоторых современных странах: статьи-то есть, да механизм их реализации оставляет желать лучшего по тем же причинам, какие имели место в Древнем Египте…

И вполне закономерно, что за несколько веков тлетворного влияния заупокойного бизнеса на адептов религии Осириса, коррупция уже в эпоху Нового царства стала представлять собой реальную угрозу нормальной жизнедеятельности могущественной по тем временам державы мира.

Коррупция во властной вертикали представителей сановной знати, как и пагубное влияние её последствий на жизнедеятельность социума, олицетворяла собой полную противоположность тому, что являлось воплощением принципов Маат в египетском обществе «от начала времен» – ещё до возникновения религии Осириса.

К столь очевидному выводу пришло жречество богов проторелигии долины Нила, представлявшее собой интеллектуальную элиту общества, поскольку концепция Маат была детищем их парадигмы религиозного мышления, что и стимулировало её приверженцев придерживаться этических устоев общества, культивируя в них стремление «прожить жизнь с Маат в сердце». В то время как деятельность жречества религии Осириса обесценивало в религиозном сознании своих адептов принципы Маат, нанося этим вред моральным и нравственным устоям египетского общества.

Таким образом, коррупция и концепция Маат являются порождением диаметрально противоположных тенденций влияния в социуме двух парадигм религиозного мышления, представленных в египетском обществе двумя жреческими сословиями.

Египтология о Маат и коррупции времен Нового царства

1. Маат

В египтологии присутствуют весьма четкие представления о том, какое значение египтяне вкладывали в понятие Маат:

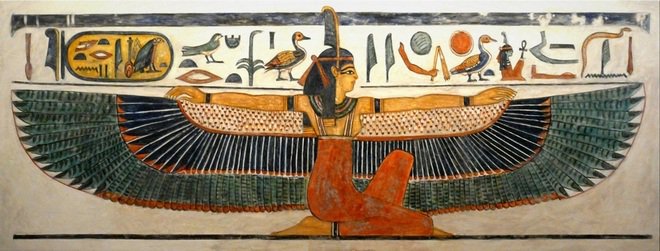

Рис 14. Маат.

«В египетском языке «маат» обозначало сложное, синтетическое понятие, объединяющее понятия: «правда», «истина», «правопорядок», «этическая норма», «божественное установление» (в природе и среди людей), «религиозные и нравственные устои» и т. п.

«Маат – это надлежащий порядок в природе и обществе, который установил творец, а посему все, что правильно и точно; вместе с тем это закон, порядок, справедливость и правда».

Тексты, в которых фигурирует богиня Маат, свидетельствуют о том, что она является обожествленным эквивалентом указанного синтетического абстрактного понятия».

«Маат во всех своих аспектах символизирует божественное установление, правильность жизненных устоев и нравственных принципов.

Концепция Маат составляет основное звено египетской этики». (3)

Автор книги «Эхнатон лжепророк Египта», Николас Ривз, вполне адекватно воспринимает смысл эпитета «анх эм маат», использованного Эхнатон по отношению к себе и той цели, которую он преследовал, начиная свою религиозную реформу:

«Живущий в Истине

С самого начала своего правления Эхнатон использовал эпитет анх эм маат, который переводится как «живущий в Истине», хотя более понятным будет другой перевод: «живущий в соответствии с должным порядком вещей». Стремление к такой жизни лежит в основе всего 17-летнего правления царя: ясно, что он задумал вернуться к изначальным принципам, быстро и безжалостно (чем бы ни объяснялась такая срочность) вернуть людей на тот жизненный путь, с которого, как он считал, они сбились.

Тем не менее, основной чертой его правления стал не возврат старого, а создание нового». (7)

Смысл эпитета «анх эм маат – живущий в Истине» правильнее интерпретировать в качестве своеобразного лозунга, лаконично формулирующего курс проводимой Эхнатоном религиозной реформы – «восстановление Маат», т.е. восстановление утрачиваемой в египетском обществе значимости «изначальных принципов» Маат – этические устои, законность, справедливость, правда и т.п., что и предполагало его стремление «вернуть людей на тот жизненный путь, с которого, как он считал, они сбились».

При этом Н. Ривз, совершенно правильно воспринимает замысел Эхнатона «вернуться к изначальным принципам», не имея(?) четких представлений о причине и целях реформы Эхнатона, упуская возможность(?) связать «изначальные принципы» с Маат, о которой он и завел речь в контексте реформы Эхнатона в начале абзаца. Завершая этот абзац, он делает вывод, полностью перечеркивающий адекватность его предшествовавшего хода размышлений:

«Тем не менее, основной чертой его правления стал не возврат старого, а создание нового».

По всей видимости, совершая этот алогичный кульбит в ходе своих размышлений в пределах одного абзаца, он руководствовался стремлением выразить свою лояльность по отношению к воцарившейся в египтологии апологетике религии Осириса, подчеркивая свою принадлежность к «большинству современных египтологов» (заурядная кампанейщина), оболгавших фараона-реформатора, руководствуясь лишь мнением его заклятых врагов, взявших реванш после смерти Эхнатона:

«Переезд (перенос резиденции Эхнатона из Фив в Ахетатон – современная эль-Амарна) был в высшей степени драматичным поступком, и большинство современных египтологов считают, что его совершил религиозный фанатик». (7)

Завершая свою книгу эпилогом, Н. Ривз разразился в нем тирадой, ни без пафоса обличающей Эхнатона:

«Люди и представить себе не могли, как низко падет этот режим в скором времени, с каким отвращением и ненавистью последующие поколения будут вспоминать архитектора этих гигантских изменений». (7)

Это и есть образчик выражения искренней ненависти апологетов религии Осириса от египтологии и академической науки к Эхнатону и его реформе, что вполне объяснимо:

Эхнатон пытался не допустить надвигавшегося на египетскую цивилизацию «аморального апокалипсиса», в чем и преуспел, оставив о себе добрую память у потомков, традиционно придерживавшихся принципов Маат проторелигии долины Нила в своем стремлении «прожить жизнь с Маат в сердце». А именно это стремление большинства египтян и увековечено в свидетельствах Геродота и других античных авторов о египетском народе, как «о самом благочестивом из всех народов», соответствуя и представлениям Яна Ассмана, написавшего об этом в книге «Египет: теология и благочестие ранней цивилизации»:

«Геродот и другие античные авторы подтверждают сложившееся у нас впечатление, называя египтян самым благочестивым из всех народов». (6)

Этот отзыв о благочестивом нраве египетского народа и является свидетельством сохранения в народе доброй памяти о фараоне-реформаторе, который первый в истории человечества возглавил непримиримую борьбу с коррупцией, и сделал многое для того, чтобы не допустить «аморального апокалипсиса» египетской цивилизации, что, в конечном итоге, завершилось победой здоровых сил египетского общества к концу I тысячелетия до н.э.

С отвращением и ненависть к Эхнатону относились лишь коррупционеры, взяточники и пр. «достойные» адепты религии Осириса как во времена его реформы, так и впоследствии, когда жречество религии Осириса взяло реванш после преждевременной кончины Аменхотепа IV–Эхнатона, восстановив свое влияние на династию фараонов, возродив и усугубив былой разгул коррупции и поругания принципов Маат среди своих адептов, о чем речь пойдет далее.

2. Коррупция

В свою очередь, в египтологии столь же известно о засилье коррупции, в частности, в судебной системе времен Нового царства, свидетельством чему являются тексты: «Статьи указа против взяточничества судей…», времен Новое царства.

Тем более что коррупция в судебной системе – «взяточничество судей» в масштабах, которые настолько пагубно отражались на жизни социума, что требовали мер борьбы с ней посредством законодательных актов: «Статьи указа против взяточничества судей», свидетельствует о высочайшей степени засилья КОРРУПЦИИ в административной и судебной системе Нового царства.

Понятия о «законности, справедливости и правде», олицетворяемые Маат, несовместимы с представлениями о взяточничестве судей и коррупции, в целом, что является, по всей видимости, далеко неочевидным фактом лишь для апологетов религии Осириса от египтологии и академической науки, характеризуя их деятельность в египтологии соответствующим образом.

Они преднамеренно игнорируют факт засилья коррупции в административной и судебной системах Нового царства при выяснении причины религиозной реформы фараона XVIII династии, Аменхотепа IV– Эхнатона, проводимой им «под лозунгом» восстановления Маат.

Вследствие чего, в египтологии возникает серьезная проблема с выяснением причины религиозной реформы Эхнатона и её целей, как об этом пишет Т.А. Баскакова (египтолог, кандидат исторических наук, переводчица с немецкого) в предисловье к книге Яна Ассмана «Египет: теология и благочестие ранней цивилизации»:

«Трактовка религиозного переворота Эхнатона это одна из самых трудных тем в египтологии». (6)

«Трактовка религиозного переворота Эхнатона» как раз и становится одной «из самых трудных тем в египтологии» в связи с засильем в ней апологетов религии Осириса, регламентирующих в академических кругах египтологов направления «научного», в кавычках, поиска причины религиозной реформы Эхнатона, категорически не допуская какой-либо возможности связать между собой коррупцию, засилье которой в административной и судебной системе легло тяжким бременем на народ и царскую казну, с источником, её породившим в египетской цивилизации – с заупокойным бизнесом жречества религии Осириса.

Столь же прекрасно в египтологии известно, что жречество Осириса, взявшее реванш после смерти Эхнатона, полностью восстановило свое тлетворное влияние на последующие династии фараонов и их сановную знать, о чем свидетельствует возродившаяся коррупция, в частности, взяточничество судей, с которым приходилось уже «бороться» фараонам XIX-XX династии, проявлявшим «трогательную», в кавычках, заботу о простом народе, в большей степени страдавшим от попрания принципов Маат в судах! Эхнатон же своей реформой и пытался восстановить торжество принципов Маат в том числе и в судебной системе.

О.Я. Перепёлкин описывает эту «трогательную» заботу о простом народе в книге «История Древнего Египта» следующим образом:

«Важным мероприятием в пользу простых египтян явился указ фараона Хар-ма-ху (Хар-м-ха). Царь придавал большое значение своему указу и позаботился о широком его обнародовании.

Хар-ма-ху (Хар-м-ха) требовал прекратить грабеж и вымогательства, которым подвергались простые египтяне, и грозил ослушникам суровыми карами: телесными наказаниями, увечьями, ссылкой.

Фараон выступал тоже против взяточничества судей, от которого, естественно, всего больше страдали бедняки.

С этой целью он слагал с судей налог в пользу казны». (8)

Вывод О.Я. Перепёлкина(?) о налоге с судей за их мздоимство, посредством его отождествления со средством борьбы со взяточничеством, мягко говоря, достоин удивления, поскольку этот «налог в пользу казны» и поощрял судей к взяточничеству. Даже те из судей, кто ранее взяток не брал, после введения такого налога уже были вынуждены брать взятки, чтобы из них и покрывать свои издержки на уплату этого налога. Так что этот налог вовсе не способствовал борьбе с мздоимством судей, а поощрял их, поскольку взымался в пользу казны.

Аналогичные меры борьбы со злоупотреблениями чиновников присутствуют в законодательной практике некоторых современных стран, так что египетская цивилизация эпохи Среднего и Нового царства значительно ближе к современной действительности, чем пытаются её представить апологеты религии Осириса от египтологии и академической науки.

И более того, представления об Эхнатоне, как о первом в истории человечества главе великой державы, объявившем непримиримую войну коррупции и источнику её породившему, проявляя заботу о нравственном здоровье своего народа, актуализирует как никогда тему его религиозного переворота для современной действительности!

Даже не задумываясь о причине возникновения коррупции в египетской цивилизации, О.Я. Перепёлкин констатирует вполне закономерный результат подобной борьбы с взяточничеством судей:

«Требование неподкупности судей осталось, конечно, невыполненным пожеланием». (8)

В свою очередь, «грабеж и вымогательства, которым подвергались простые египтяне»(8) уже после смерти Эхнатона и восстановления религии Осириса в статусе религии фараонов, характеризуют последствия тлетворного влияния её заупокойного бизнеса на своих адептов, которые и промышляли грабежами и вымогательством, игнорируя этические устои египетского общества, строго-настрого запрещавшие это, действуя таким образом вопреки принципам Маат. По всей видимости, презирая богиню Маат, адепты религии Осириса питали надежду прикупить перед смертью у дельцов заупокойного бизнеса «Книгу мертвых», в связи с чем и оказаться в буквальном смысле слова «безгрешными и святыми» в глазах судей загробного судилища:

«Всякий египтянин с этой главой в руках и на устах оказывался безгрешным и святым, … Таким образом, вся глава была просто талисманом против загробного осуждения». (3)

На их примере и можно получить представления о контингенте обитателей рая в царстве мертвых Осириса, сообразно представлениям о рае своего бога дельцов заупокойного бизнеса.

Коррупцию во времена Среднего и Нового царства в среде сановной знати можно представить в качестве надводной части айсберга результатов тлетворного влияния на египетское общество заупокойного бизнеса религии Осириса, значительно большая подводная часть которого и была представлена деятельностью других многочисленных адептов религии Осириса, презиравших богиню Маат, которые и принимали участие в «грабежах и вымогательстве простых египтян».

Таким образом, апологеты религии Осириса от египтологии создают, «казалось бы, на пустом месте» проблемы для египтологии, в частности, умышленно препятствуя адекватному восприятию причины религиозной реформы Эхнатона, преднамеренно игнорируя в своей академической среде факт засилья коррупции во времена Нового царства, порожденной в египетской цивилизации аморальным заупокойным бизнесом жрецов религии Осириса.

Как видим, круг замкнулся…