Апологетика религии Осириса в египтологии

(Апологетика веры в вечную загробную жизнь в египтологии)

Алекс Кандр

«Открытие новых данных для изучения египетской религии, рост материала совершается с поразительною быстротой. Это обстоятельство не дает, впрочем, нам возможности начертать полную и точную картину древнеегипетской религии. «Наоборот, замечает Wiedemann в своей Religion der alten Acgypter, «чем больше добывается материала, чем основательнее он разрабатывается, тем темнее становятся начала, теории одна за другою оказываются ошибочными, и на их место не появляется ни одной очевидной истины»». Е.Г. Кагаров

Эта тема стала актуальной в связи с результатами обсуждения работы «Тайна происхождения Индуизма» на одном из исторических форумов, наиболее авторитетные участники которого, вполне закономерно, придерживаются «академически выверенной и строго научной» точки зрения в вопросах религиозных приоритетов древних египтян в контексте доктрины бессмертия человеческой души. И эта «научная» точка зрения противоречит представленному в первой части «Тайна происхождения Индуизма» совершенно иному взгляду на историю формирования религиозных представлений древних египтян о бессмертии человеческой души, в основу которого положено обоснование причины происхождения (генезис) веры в вечную загробную жизнь в религиозной культуре населения долины Нила в последней трети IV тысячелетия до н.э., сугубо в качестве альтернативы исконной веры египтян в переселение души, сохранявшей свою актуальность для большинства египтян на протяжении всей истории существования Древнего Египта.

Возникшие разногласия с участниками форума и стимулировали меня отстаивать свою позицию в этом вопросе, кардинально противоречащую академическим воззрениям, фактически, декларирующим тотальное доминирование в египтологии «апологетики веры в вечную загробную жизнь» в качестве исконной веры населения долины Нила.

В академических кругах египтологии, благодаря деятельности нескольких поколений египтологов, специализировавшихся на изучении египетской религии, сформировалось консолидированное мнение о приверженности испокон времен населения долины Нила к вере в вечную загробную жизнь, как одной из двух парадигм религиозного мышления доктрины бессмертия человеческой души. При этом категорически отрицается присутствие в религиозной культуре египтян альтернативной парадигмы религиозного мышления – веры в бессмертие души в череде её перевоплощений, веры в переселение души.

Подобное положение вещей в египтологии с весьма избирательным отношением в ней к двум парадигмам религиозного мышления, одной из которых отдается предпочтение, сопровождающееся хвалебной риторикой, а вторая признана априори неприемлемой для египетской религии, соответствует в тексте терминологии: «апологетика веры в вечную загробную жизнь в египтологии» или «апологетика религии Осириса», в основе которой и лежали представления о вечной загробной жизни в царстве мертвых Осириса.

Один из выразителей и популяризаторов апологетики веры в вечную загробную жизнь в египтологии, Герман Кеес (1886–1964), в своей книге «Заупокойные верования древних египтян» (1941г) весьма предвзято и безапелляционно отрицает сам факт присутствия в религиозной жизни населения долины Нила учений о переселении души, оспаривая таким образом свидетельство Геродота V века до н.э. Он заверяет читателей своей книги в том, что Геродот якобы совершил ошибку, приписав египтянам приоритет в создании учений о переселении души, впоследствии заимствованных древними греками, факт чего также категорически отрицается, поскольку, по мнению Г. Кееса, эти учения «на самом деле были чужды египетским воззрениям» (2), или «учения, чуждые египетским представлениям» (3).

Вот с этим состоянием академической науки в египтологии мне и представилась возможность ознакомиться, общаясь, пожалуй, с самым авторитетным участником форума под ником L. G., эрудиция которого по тематике обсуждаемых вопросов позволила мне предположить, что он, безусловно, является самым компетентным и уважаемым из профессиональных историков этого форума, вполне закономерно, отстаивающим наравне с своими единомышленниками по форуму приоритеты академической науки на просторах Интернета.

Свидетельство Геродота о приоритете египтян в создании учений о бессмертии человеческой души:

«Геродот (II, 123). Египтяне также первыми стали учить о бессмертии человеческой души. Когда умирает тело, душа переходит в другое существо, как раз рождающееся в тот момент. Пройдя через [тела] всех земных и морских животных и птиц, она снова вселяется в тело новорожденного ребенка. Это круговращение продолжается три тысячи лет. Учение это заимствовали некоторые эллины, как в древнее время, так и недавно». (3)

Мои же попытки подтвердить справедливость свидетельств «Отца истории», Геродота, были восприняты крайне негативно участниками форума в качестве ни много ни мало – «глобальных выпадов против академической науки как таковой». (L. G.)

Предлагаю читателям самим убедиться в том, насколько несостоятельна, а порой на редкость абсурдна аргументация апологетов религии Осириса от египтологии в их стремлении дискредитировать свидетельство Геродота, совершив «экскурсию по дебрям и закоулкам» фальсифицированных в египтологии представлений о религиозной культуре населения долины Нила. Это позволит продемонстрировать совершенно чудовищные последствия деятельности единомышленников Г. Кееса от египтологии для Науки, в целом, как результат нарушения ими азов критического мышления и здравого смысла, что тем не менее, отчасти, и востребовано в гуманитарных разделах академической науки, под чьим покровительством и благоденствует апологетика религии Осириса в египтологии.

Способы дискредитации Геродота и их последствия для египтологии:

№1

И если, например, автор книги «Религия Древнего Египта» (1906г), Кагаров Е.Г. (1882–1942), «на основании тех данных, которые были выдвинуты новейшей западноевропейской наукой» подрывает доверие к значимости «сообщений» Геродота, ограничиваясь лишь какими-то туманными в своей предвзятости аргументами и крайне пренебрежительными отзывами, по всей видимости, своих западных коллег:

«Сообщения Геродота во 2-ой и начале 3-ей книги его «9 Муз» зачастую не заслуживают доверия: греки любили сближать божества других народов со своими, увлекаясь иногда чисто внешней аналогией». (1)

То Г. Кеес предпринял, по всей видимости, по его мнению, более аргументированную попытку дискредитировать свидетельство Геродота, тем не менее приведя в своей книге крайне противоречивую аргументацию не столько в пользу опровержения свидетельств Геродота, сколько подтверждающую их истинность. При этом он допустил нелепейшую ошибку, смысл которой становится предельно очевидным из текста его аргументации, процитированного М.А. Коростовцевым (1900–1980) в своей книге «Религия Древнего Египта» (1976).

Даже не подозревая о сути этой нелепейшей ошибки, мне любезно предложили опровергнуть эту аргументацию Г. Кееса, по всей видимости, в надежде на то, что у меня возникнут затруднения:

«По поводу Геродота, опровергните, пожалуйста, приводимое М.А. Коростовцевым мнение Германа Кееса (L. G.):

«По этому поводу Х. Кеес вполне резонно замечает: «Факты здесь отмечены правильно: бессмертие души и представление о ее способности принимать разные образы. Но философское оформление этой идеи, система — греческая, несмотря на приоритет египетского содержания. Геродот явно имеет в виду учение Пифагора о бессмертии души и такое же учение Эмпедокла, а затем более поздние учения с трехтысячелетним периодом Платона — учения, чуждые египетским представлениям». (3)

Во-первых, из того факта, что, как пишет Г. Кеес: «Геродот явно имеет в виду учение Пифагора о бессмертии души и такое же учение Эмпедокла», совершенно не следует, что авторами этих учений были древнегреческие мыслители: Пифагор, Эмпедокл или кто-либо иной, а следует лишь подтверждение свидетельства Геродота о заимствовании древними греками (эллинами) египетского учения: «… Учение это заимствовали некоторые эллины, как в древнее время, так и недавно», что в полной мере относится к Пифагору (ок. 570 – 490 гг. до н. э.) и Эмпедоклу (ок. 490 – ок. 430гг. до н. э.).

Эмпедокл был лет на шесть старше Геродота (ок. 484 – ок. 425гг. до н. э.), что и подтверждает слова Геродота о заимствовании некоторыми эллинами учений египтян «в недавние времена» – «так и недавно». Следовательно, эти аргументы Г. Кееса совершенно неспособны поставить под сомнение свидетельство Геродота.

Во-вторых, удивление вызывала абсурдность подобного заверения Г. Кееса, дескать: «Геродот явно имеет в виду … более поздние учения с трехтысячелетним периодом Платона».

Абсурдность подобной аргументации Г. Кееса, которую мне ещё и предложили опровергнуть, настолько очевидна, что невольно задаешься вопросом: а понимали ли её смысловую абсурдность те, кто обратился ко мне с просьбой опровергнуть аргументацию Г. Кееса?

Ответ вполне очевиден, стоит лишь соотнести между собой годы жизни Геродота (ок. 484 до н. э. – ок. 425 до н. э.) и Платона (428/427 или 424/423 – 348/347 до н. э.).

Это ж каким образом Геродот мог иметь «в виду … учения … Платона», приписав их египтянам, коль скоро он умер задолго до того, как Платон начал свою плодотворную деятельность выдающегося древнегреческого философа?

Могу предположить, что М.А. Коростовцев вполне умышленно привел в своей книге столь абсурдный по смыслу комментарии Г. Кееса, не разделяя его стремление увенчать триумфом апологетику религии Осириса в египтологии, тем не менее лишь формально выразив солидарность с ним: «По этому поводу Х. Кеес вполне резонно замечает: …»

Озадачившись подобным «опровержением», фактически, констатацией абсурдности аргументации Г. Кееса, мне предложили прокомментировать другой вариант перевода этого фрагмента текста книги Г. Кееса, изданной уже в 2005 году СПб. Изд-во «Журнал ,,Нева“» / Пер. с нем. И. А. Богданова; Под научн. ред. А. С. Четверухина:

«Заметим: постулаты, т.е. бессмертие души и представление о ее перевоплощениях, очерчены верно. Но философская оболочка, сама система, являются греческими, даже если предпочтение в ее открытии отдать египетской мудрости. Геродот явно намекает в своем комментарии на учение Пифагора о бессмертии и на встречающееся у Эмпедокла, а позднее оформленное Платоном учение о переселении душ с его 3000-летним периодом очищения, которое было на самом деле чуждо египетским воззрениям». (2)

Второй вариант перевода текста замечания Г. Кееса, формально, не меняет сути того, о чем речь шла в предыдущем варианте. Поскольку, если «учение о переселении душ … Платона» ранее встречалось у Эмпедокла, то это опять же свидетельствует в пользу слов Геродота: «Учение это заимствовали некоторые эллины, как в древнее время, так и недавно».

Платон, конечно, мог развить это учение, спору нет, тем не менее этот факт никоим образом не дискредитирует свидетельство Геродота о приоритете египтян в создании этого учения, как и самого факта концептуального обоснования египтянами веры в бессмертие души в череде её перевоплощений, чему и свидетельствуют их учения о переселении души.

Если осмысленно подойти к сути того, о чем идет речь в тексте Геродота о приоритете египтян в создании учений о бессмертии человеческой души, для чего вновь его процитируем:

«Геродот (II, 123). Египтяне также первыми стали учить о бессмертии человеческой души. Когда умирает тело, душа переходит в другое существо, как раз рождающееся в тот момент. Пройдя через [тела] всех земных и морских животных и птиц, она снова вселяется в тело новорожденного ребенка. Это круговращение продолжается три тысячи лет. Учение это заимствовали некоторые эллины, как в древнее время, так и недавно». (3)

То выясняется, что в нем и вовсе не идет речь в буквальном смысле об учении с акцентом на «3000-летний период очищения», принадлежность которого египтянам и пытается опровергнуть Г. Кеес. Возможно, в учении Платона и фигурирует «3000-летний период», осмысленный им как «период очищения», тем не менее оспаривая его принадлежность египтянам, Г. Кеес никоим образом не оспаривает сам факт принадлежности египтянам учения о переселении души, поскольку свидетельство Геродота, формально, содержит в себе три самостоятельных утверждений об учениях египтян:

1. «Египтяне также первыми стали учить о бессмертии человеческой души».

2. «Когда умирает тело, душа переходит в другое существо, как раз рождающееся в тот момент».

3. «Пройдя через [тела] всех земных и морских животных и птиц, она снова вселяется в тело новорожденного ребенка. Это круговращение продолжается три тысячи лет».

1-е утверждение содержит в себе концепцию бессмертия человеческой души в череде её перерождений в подлунном мире, покреплённую конкретикой учения, фигурирующего под пунктом 2-а, а 3-е утверждение представляет собой фундаментальное учение о переселении души, главным образом, подразумевающее эволюционных характер развития души от простейших форм живого организма к более сложным.

Зацикливание 3-х тысячелетнего поступательного развития души от простого к сложному в животном мире не связано с «периодом очищения» (Г. Кеес приписывает его Платону), субъективизм истолкования чего и мог быть внесен кем-либо из греков, учитывая многообразие их интерпретаций учения египтян о переселении души совершенно иного характера. Это следует, например, из текста послания императора Юстиниана I к V Вселенскому Собору 553 года, дабы осудить учение «о предсуществовании душ» знаменитого учителя Церкви III века, пресвитера Оригена (185—254 г):

«Итак, Пифагор, Платон, Плотин и их последователи, как я сказал, единодушно признавая души бессмертными, говорили, что они существуют прежде тел и что есть отдельный мир душ, что падшие из них посылаются в тела, и при том так, что души ленивых в ослов, души грабителей в волков, души хитрецов в лисиц, души сластолюбцев в коней».

Эти представления древнегреческих философов, среди которых упоминается Платон, совершенно не свидетельствуют об их приверженности к учению о «3000-летнем периоде очищения», сообразно которому душа грешника начинала бы заново свой эволюционный путь, например, в виде амебы или иного простейшего организма, вследствие чего ей заново потребовалось бы пройти эволюционный путь развития аж в 3-и тысячи лет. Это ж как надо «накосячить» при жизни, гипотетически, чтобы в следующей реинкарнации возродиться к жизни в теле амебы, у которой совершенно не будет никакого осознания того, что в прежней жизни она была человеком, в той же мере в какой и у подавляющего большинства людей отсутствует память о своей предыдущей реинкарнации.

Прямой смысл слов Геродота: «Это круговращение продолжается три тысячи лет» не подразумевает под собой какой-либо «период очищения», поскольку эта интерпретация «круговращения» является не более чем одной из множества иных частных трактовок этого учения.

Фундаментальное учение египтян, подразумевавшее под собой эволюционных характер развития души от простого к сложному в животном мире, дополнено концепцией циклического характера процесса переселения души – «Это круговращение продолжается …», которая (концепция), потенциально, содержит в себе идею малых циклов перерождений на разных участках цепи эволюционного развития души. Эти малые циклы подразумевают под собой механизм как поступательного эволюционного развития, так и регрессивного, возвратного, как один из вариантов – на, условно, предшествующую ступень развития, например, как это представляли себе, упомянутые в послания императора Юстиниана I, «Пифагор, Платон, Плотин и их последователи»:

«падшие из них посылаются в тела, и при том так, что души ленивых в ослов, души грабителей в волков, души хитрецов в лисиц, души сластолюбцев в коней».

Таким образом, опровергая принадлежность египтянам учения о «3000-летнем периоде очищения», делая акцент на «очищении», и приписывая его греческим философам, Г. Кеес, возможно, и не ошибался, тем не менее из этого гипотетического факта, чьей-либо частной интерпретации конкретики слов Геродота: «Это круговращение продолжается три тысячи лет», совершенно не следует в целом опровержение принадлежности египтянам всех трех учений, упомянутых Геродотом, каждое из которых имеет самостоятельную ценность в контексте доктрины бессмертия человеческой души.

Абсурдная ситуация возникает: Г. Кеес, опровергая принадлежность египтянам одного из частных случает интерпретации утверждения Геродота под номером 3 – «Это круговращение продолжается три тысячи лет», в котором нет и намеков на его смысловую связь с «периодом очищения», пытается под этим ничтожнейшим предлогом опровергнуть в целом все три вполне самодостаточных утверждения Геродота о приоритете египтян в создании учений о бессмертии человеческой души в череде её перевоплощений в подлунном мире.

Так что остается открытым вопрос: какими соображениями руководствовался Г. Кеес, заявляя о том, что упоминаемые Геродотом учения о переселение души были чужды египетским воззрениям? Этот вопрос имеет два взаимосвязанных между собой варианта ответа, приоритетным из которых является заинтересованность единомышленников Г. Кееса в продвижении апологетики религии Осириса в египтологии, а о втором варианте речь пойдет отдельно.

В свете столь абсурдной аргументации Г. Кееса, следует иметь в виду, что древнегреческие философы не подвергали сомнению свидетельство Геродота, что, как это нестранно, казалось бы, признает(?) и сам Г. Кеес, в подтверждение чему(?) приводит в своей книге следующие пояснения:

«Позднее всем названным философам (Пифагор, Эмпедокл и Платон) их соотечественниками приписывается подверженность египетскому влиянию, и лишь в отдельных случаях среди тех, кто учил о бессмертии, приводятся халдеи и индийские маги (Паве. 1,32,4). И у греческих авторов, и у христианских писателей формулируется идея о том, что греческое учение о переселении души и ее перевоплощениях, опять же со ссылкой на Пифагора и Платона, было заимствовано у египтян». (2)

Перефразируем эту цитату, дабы понятнее стал её смысл:

«Соотечественники» «всех названных философов», «позднее», «приписывают им подверженность египетскому влиянию», вполне обоснованно – «со ссылкой на Пифагора и Платона», что относится и к греческим авторам и христианским писателям, у которых на том же основании «формируется идея о том, что греческое учение о переселении души и ее перевоплощениях … было заимствовано у египтян».

Этот пример внутренней противоречивости аргументации Г. Кееса свидетельствует в пользу достоверности утверждения Геродота как в части приоритета египтян…, так и в части заимствования их учений древними греками, эллинами.

Г. Кеес продолжает:

«Так, Евсевий в своем сочинении «О богоявлении» утверждает: «под влиянием египтян он (Платон) говорит, что, по его мнению, она (душа) меняет много разных тел, и тела людей сливаются с природой вещей». (2)

Так что основанием для «приписывания» «всем названным философам» «подверженности египетскому влиянию» являются свидетельства из первоисточника – со слов древнегреческих философов, не подвергавших сомнению это свидетельство Геродота.

Платон несколько лет жил в Гелиополе, приобщаясь к тайнам научных и философских познаний гелиопольских жрецов, о чем, в частности, поведал греко-римский античный историк, географ и философ, Страбон (ок. 64/63 г. до н. э. – ок. 23/24 г. н. э.), лично посетивший Гелиополь:

«Из античных авторов лишь географ Страбон лично посетил Гелиополь и оставил заметку о нем:

«В Гелиополе я видел большие дома, в которых жили жрецы, ибо в древнее время, по рассказам, этот город как раз был кварталом жрецов, которые занимались философией и астрономией; теперь же это объединение перестало существовать и его занятия прекратились. …

Однако в Гелиополе нам показывали дома жрецов и школы Платона и Евдокса; Евдокс прибыл туда вместе с Платоном, и они оба, по словам некоторых писателей, провели 13 лет с жрецами». Коростовцев М.А. (3)

Ещё одна цитата уже из книги французского египтолога Г. Масперо, «Древняя история народов Востока» (1895), подтверждающая общеизвестные факты:

«Греки рассказывают, что Солон, Пифагор, Платон, Евдоксий жили здесь (в Гелиополе) по несколько лет, изучая египетскую науку и философию». (4)

Далее Г. Кеес приводит дополнительную аргументацию:

«А Эней из Газы в своем трактате «Феофраст, или О бессмертии души» говорит:

«египтяне верят, что одна и та же душа может принимать форму человека, коровы, собаки, птицы или рыбы. Если она пребывает в образе наземного животного, муравья ли, верблюда ли, то затем обращается рыбой, например акулой или анчоусом в море, а потом, приняв птичий облик, например галки или соловья, она взлетает в воздух, всегда представляясь иным животным. Наконец, пройдя через смену всех (животных форм), она возвращается в ту форму, из которой появилась первоначально».

Аполлон и его сын Платон имели такую же точку зрения.

Очевидно, здесь выражен, в сущности, тот же самый взгляд на египетское учение о переселении душ, что и у Геродота». (2)

Древнегреческий философ Феофраст или Теофраст (ок. 370 – 288/285 до н. э.) учился в Афинах у Платона, а затем у Аристотеля. И памятуя о том, что Платон провел несколько лет в Гелиополе, как и большинство из его великих древнегреческих предшественников, посещавших Египет с целью приобщения к таинствам науки и философии египетской цивилизации (4), отмеченный Г. Кеесом факт лишний раз и подтверждает слова Геродота о заимствовании эллинами учений египтян о переселении души.

Поэтому не совсем понятно, что подразумевал Г. Кеес, приводя эти аргументы в главе Введение своей книге, поскольку их смысл противоречит его крайне субъективному утверждению, якобы подрывающему доверие у свидетельству Геродота о приоритете египтян в создании учений о переселении души – дескать, «эти учения на самом деле были чуждыми египетским представлениям».

Если что-то и дискредитирует отмеченная выше внутренняя противоречивость аргументации Г. Кееса, так она дискредитирует, в первую очередь, домыслы апологетов веры в вечную загробную жизнь от египтологии, настаивающих на том, что вера в переселение души в подлунном мире «была чужда египетским воззрениям (представлениям)».

Этот пример позволяет констатировать далеко неочевидный факт заинтересованности всех академических ученых, посвятивших свою научную деятельность изучению египетской религии, в продвижении апологетики веры в вечную загробную жизнь в египтологии. В частности, и в первую очередь, это относится к М.А. Коростовцеву, который не столь явно выражал свою конфронтацию с единомышленниками Г. Кееса, например, выражая формальную солидарность с мнением Г. Кееса: «По этому поводу Х. Кеес вполне резонно замечает:…» Тем не менее он зачастую вольно или невольно дискредитировал основы этой апологетики, что в полной мере относится к приведенному в его книги столь абсурдному замечанию Г. Кееса: «Геродот явно имеет в виду … более поздние учения … Платона»

№2

Это, пожалуй, очередной пример использования М.А. Коростовцевым подобной «весьма лукавой» тактики, осмысление которой явно не входит в число интеллектуальных достоинств представителей академической науки (истории), поскольку за внешней формой одобрения аргументации Г. Кееса, по сути, скрывается её опровержение.

В продолжении общения с L. G. все также по поводу комментария Г. Кееса к известной цитате Геродота, и поскольку мной было высказано глубочайшее уважение к М.А. Коростовцеву, столь незатейливо продемонстрировавшего абсурдность аргументации Г. Кееса, мне указали на факт неоспоримой(!), с точки зрения академических историков, поддержки М.А. Коростовцевым аргументации Г. Кееса, в подтверждение чему была приведена очередная цитата из его книги с комментариями L. G.:

«И видимо именно поэтому, прямо и без оговорок согласившись с Кеесом ("По этому поводу Х. Кеес вполне резонно замечает"), Коростовцев затем сам добавил разъяснение, в чём именно заблуждались греки насчёт египетских представлений:

«Грекам, несомненно, было кое-что известно о содержании некоторых глав «Книги мертвых» — о превращении души в золотого и божественного кобчика, в феникса, журавля, овна, ласточку, змею, крокодила, т.е. в тех животных, которые в плане тотемизма мыслились египтянами как могучие божества, способные устоять перед опасностями загробного мира. Превращение в них было для души средством оградить себя от этих опасностей, т.е. обеспечить себе бессмертие.

К тому же ба мыслилось как птица, которой был открыт доступ к богам на небо. Но все это осмысливалось греками по-своему, с трехтысячелетним очистительным для души циклом.

По египетским представлениям, ба вольно было летать куда угодно и вовсе не обязано было проходить через разные превращения. Желание умершего превратиться в то или иное божественное животное диктовалось исключительно стремлением обеспечить себе вечную жизнь в потустороннем мире безотносительно к мыслившейся греческими философами «очистительной» процедуре». (3)

Это – уже не Кеес, а текст самого Коростовцева о превратном перетолковании греческими философами египетских представлений». (L. G.)

Общаясь с представителями академической науки, истории, на форумах, мне уже не раз приходилось убеждаться в том, что они, цитируя тот или иной текст, зачастую совершенно не понимают его смысл, в частности, как это и было с цитатой из книги М.А. Коростовцева: «По этому поводу Х. Кеес вполне резонно замечает: …»

Поэтому меня не удивил и ускользнувший от L. G. смысл текста приведенной им очередной цитаты М.А. Коростовцева, поскольку из её текста совершенно не следует, что он выражает свое искреннее согласие с Г. Кеесом, если осмысленно проанализировать аргументацию М.А. Коростовцева.

Давайте сравним два подхода к интерпретации бессмертия души, приведенные М.А. Коростовцевым в его книге:

первый – якобы в поддержку Г. Кееса, процитированный L. G. с его комментариями, включая замечание Г. Кееса: «Факты здесь отмечены правильно…»;

второй – непосредственно фигурирующий у Геродота:

Геродот (II, 123) писал: «Египтяне также первыми стали учить о бессмертии человеческой души. Когда умирает тело, душа переходит в другое существо, как раз рождающееся в тот момент.

Пройдя через [тела] всех земных и морских животных и птиц, она снова вселяется в тело новорожденного ребенка. Это круговращение продолжается три тысячи лет. Учение это заимствовали некоторые эллины, как в древнее время, так и недавно». (3)

Г. Кеес настаивает на том, что вера египтян в вечную загробную жизнь подразумевала под собой – «способности (души) принимать разные образы» в загробном мире, что и представляло собой «приоритет египетского содержания»:

«По этому поводу Х. Кеес вполне резонно замечает: «Факты здесь отмечены правильно: бессмертие души и представление о ее способности принимать разные образы. Но философское оформление этой идеи, система — греческая, несмотря на приоритет египетского содержания». (3)

Во втором варианте перевода этого фрагмента текста книги Г. Кееса («Журнал Нева». СПб. 2005), «перевоплощение души» в загробном мире фигурирует в множественном числе – «о ее перевоплощениях»:

«Заметим: постулаты, т.е. бессмертие души и представление о ее перевоплощениях, очерчены верно». (2)

Если осмысленно подойти к сути того, что фигурирует в тексте «самого Коростовцева о превратном перетолковании греческими философами египетских представлений» (L. G.), то можно отметить следующие моменты:

Во-первых, М.А. Коростовцев, описывая представления египтян о превращении души в загробном мире, дабы ей избежать опасностей этого мира, фактически, указывает на необходимость всего лишь однократного превращении души либо «в золотого и божественного кобчика», либо «в феникса», либо «журавля», либо «овна», либо «ласточку», либо «змею», либо «крокодила» (т.е. в тех животных, которые в плане тотемизма мыслились египтянами как могучие божества»), в зависимости от того, какое из этих животных было обожествлено («в плане тотемизма») в том или ином номе, жители которого и «отдавали ему своё предпочтение», «следуя наставлениям» жреческой коллегии религиозного центра своего нома:

«Культ животных, как и тотемизм, из которого он вырос, был в значительной мере религиозным выражением номового сепаратизма. … он (номовый сепаратизм) существовал на протяжении всей истории Египта». (3)

«Жрецы каждого нома были независимы и не подчинялись никакой вышестоящей инстанции. … В каждом номе существовала своя религия, которая развивалась независимо от верований, бытующих по соседству». Видеман (5)

Учитывая приведенную выше аргументацию, смысл несколько утрированного утверждения М.А. Коростовцева:

«желание умершего превратиться в то или иное божественное животное диктовалось исключительно стремлением обеспечить себе вечную жизнь в потустороннем мире»,

некорректен, поскольку «желание умершего превратиться в то или иное божественное животное диктовалось», главным образом, религиозными приоритетами жрецов его нома в обожествлении того или иного животного. Поэтому, формально, у жителя нома не было права выбора того или иного животного по своему усмотрению.

Во-вторых, М.А. Коростовцев пишет «о превращении души в золотого и божественного кобчика и т.д.», совершенно не обозначая исходное образ душ – её внешний облик, что вызывает закономерный вопрос:

каков исходный образ души, для которого существует необходимость превращаться в загробном мире (либо) в «золотого и божественного кобчика, (либо) в феникса, (либо) журавля, (либо) овна, (либо) ласточку, (либо) змею, (либо) крокодила»?

В-третьих, а этот вариант предполагает и ответ на приведенный выше вопрос:

если душа мыслилась египтянам в образе птицы Ба, то как пишет М.А. Коростовцев: «По египетским представлениям, ба вольно было летать куда угодно и вовсе не обязано было проходить через разные превращения».

Следовательно, при любой интерпретации представлений «египтян» в контексте их веры в вечную загробную жизнь, из приведенного выше текста цитаты М. А. Коростовцева, в этих представлениях присутствует описание необходимости лишь однократного превращения души в загробном мире (и это без указания исходного образа души!), а не о какой-либо множественности её превращений, что следует со слов Г. Кееса – о способности души «принимать разные образы»(3), подразумевая «представление о ее перевоплощениях»(2) – в множественном числе.

Как видим, из «разъяснения» М.А. Коростовцева, которое привел L. G., подразумевая его безоговорочное согласие с Г. Кеесом, следует нечто совершенно противоположное – разоблачение грубейшей ошибки Г. Кееса, приписавшего душе способности «принимать разные образы» в череде «перевоплощений» в загробном мире, что и опровергается аргументацией М.А. Коростовцева.

И это опровержение касается возможности души совершать лишь однократное превращение: «(либо) в «золотого и божественного кобчика, (либо) в феникса, (либо) журавля, (либо) овна, (либо) ласточку, (либо) змею, (либо) крокодила», без упоминания об исходном образе души, для которой и требовалось это однократное превращение.

А в случае отождествления души с образом птицы Ба, она «вовсе не обязана была проходить через разные превращения» в загробном мире, констатация чего М.А. Коростовцевым воспринимается как откровенное его издевательство над измышлениями Г. Кееса о способности души «принимать разные образы» в череде «перевоплощений» в загробном мире.

Обще египетские представления о душе в образе птицы Ба сформировались ко временам Древнего царства в результате вполне закономерной консолидации деятельности жрецов религии Осириса, присутствовавших после объединения Египта в каждом из номовых религиозных центров.

* * * * *

Следовало бы иметь в виду апологетам религии Осириса от египтологии, что египетская религия (религии Древнего Египта), фигурирующая в представлениях египтологов, представляла собой сочетание, фактически, двух религий, принципиально отличавшихся по своему предназначению в египетском обществе:

1) Религии Осириса – религии жрецов заупокойного культа с их единым богом Осирисом, покровителем вечной загробной жизни. Она была ориентирована на формирование у своих адептов представлений об их посмертной участи в вечности загробной жизни.

«Центральным религиозным событием Среднего царства было распространение культа Осириса (можно даже сказать, религии Осириса) в египетском обществе». Ян Ассман (6)

2) Условно, конгломерата религий жрецов других многочисленных номовых и столичных богов, которые (боги) были «призваны содействовать» процветанию как повседневной жизни египтян во всех её аспектах, так и приумножению мирских благ правящей династии и в целом державы Древнего Египта.

Жречество религии Осириса, начиная с III тысячелетии до н.э., т.е. после объединения Египта в единое государство под властью царя Верхнего Египта, имело своих представителей в каждом из номовых и столичных религиозных центрах, таким образом смягчая проявление крайностей религиозного сепаратизма номов. Поэтому религия Осириса была своеобразным стержнем религии Древнего Египта, условно, объединяя вокруг себя конгломерат религий многообразия номовых и столичных богов, предназначение которых было актуально в контексте всех аспектов повседневной жизни египтян в подлунном мире.

Правомерность и логическая обоснованность подобного восприятия египетской религии (религии Древнего Египта), в целом, представленной совокупностью двух принципиально различных по своему предназначению в египетском обществе религиями, умышленно игнорируется представителями академической науки в египтологии, чему впоследствии мы найдем подтверждение.

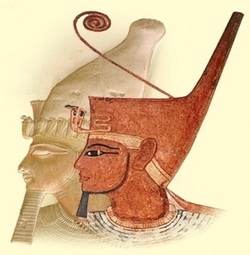

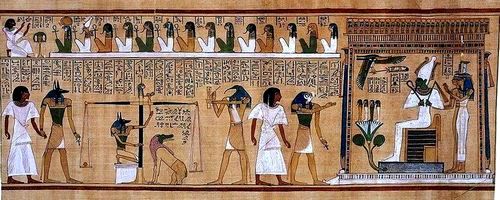

Рис 1. Ба.

Рис 1. Ба.

Учитывая такую особенность религии Древнего Египта, изъяны номового религиозного сепаратизма совершенно не были характерны для жрецов религии Осириса, присутствовавших во всех номовых и столичных религиозных центрах. Поэтому и нет ничего удивительного в том, что представления о загробных сущностях человека, ранее сформировавшиеся в каждом(?) из номов – на примере перечисленных выше животных («золотого и божественного кобчика, феникса, журавля» и т.д.), были со временем унифицированы в обще египетском масштабе, чему и является свидетельством представление о душе в образе птицы Ба, которая «мыслилась как нечто существующее только после смерти человека и изображалось как птица с человеческой головой» (3).

Во времена Древнего царства душа в образе птицы Ба была прерогативой лишь фараонов, а во времена Среднего царства стала достоянием и представителей знати:

«О ба обыкновенных людей в последнем смысле слова древнейшие тексты хранят молчание – в «Текстах пирамид» упоминается только ба умершего фараона.

В «Текстах саркофагов» (Среднее царство) говорится о ба погребенных в этих саркофагах представителей знати (эпоха после падения Древнего царства, когда началась так называемая демократизация заупокойного культа)». (3)

* * * * *

Таким образом, апологетика религии Осириса в египтологии порождает крайне нелепейшую для академической науки ситуацию, требующую ответов на вполне закономерные вопросы:

1. В чем состоит «приоритет египетского содержания» в части «способности (души) принимать разные образы» (3), включая и «представление о ее перевоплощениях» (2) в загробном мире (Г. Кеес), если выясняется (М.А. Коростовцева), что душа, гипотетически, имела необходимость лишь однократного превращения в загробном мире? И это при отсутствии представлений об исходном её облике или образе, для которого и было востребовано это единственное превращение.

2. Каким образом, из представлений египтян о душе в образе птицы Ба, которая и «вовсе не обязана была проходить через разные превращения» в загробном мире – в качестве «приоритета египетского содержания» (Г. Кеес), древние греки могли прийти к диаметрально противоположным заключениям о перевоплощении души в подлунном мире, которая переходя из тела умершего человека в тело вновь родившегося, «меняет много разных тел»?

3. И уж тем более, учитывая эти обстоятельства, каким образом возникло якобы греческое (по мнению Г. Кеес) учение о трех тысячелетнем цикле переселения души в тела разных живых существ, которое Геродот приписывает египтянам, а греки его не опровергали?

4. Какая связь между представления египтян о душе в образе птицы Ба, в плане отсутствия у ней необходимости «проходить через разные превращения» в загробном мире, и якобы греческими (Г. Кеес) учениями о переселении души, которые Геродот приписывает египтянам, а древнегреческие философы, посещавшие Древний Египет как до, так и после него, не оспаривали это свидетельство Геродота?

Вразумительных ответов на эти вопросы у представителей академической науки попросту нет, в чем мне и представилась возможность убедиться на форуме профессиональных историков, отстаивающих приоритеты академической науки на просторах Интернета.

Как можно было убедиться, М.А. Коростовцев (вольно или невольно) в очередной раз продемонстрировал абсурдность усердия Г. Кееса по продвижению апологетики веры в вечную загробную жизнь в египтологии, занимая в вопросах религиозных приоритетов разных слоев населения Древнего Египта более взвешенную позицию, чему в дальнейшем мы найдем подтверждение.

И более того, завершая экскурс в историю современной науки в Главе «Абидос, Осирис и Исида», перечислив в ней ряд ошибок Г. Кееса, далее он предостерегает от них читателей своей книги следующим образом:

«Этот краткий экскурс в историю современной науки был необходим, чтобы оградить неискушенного читателя от упомянутых ошибок X. Кееса при чтении его, в общем, очень ценных и важных трудов». (3)

М.А. Коростовцев перечислил в своей книге далеко не все ошибки Г. Кееса, дополнительно своими витиеватыми комментариями изобличая его грубые ошибки, осмысление которых явно не входит в число добродетелей апологетов религии Осириса от египтологии и академической науки.

Объективности ради, следует уточнить, что ошибки Г. Кееса, отмеченные М.А. Коростовцевым, как и их «завуалированные разногласия» по отдельным вопросам, никоем образом не умаляет значимость деятельности Г. Кееса в качестве переводчика древнеегипетских Текстов: «Пирамид», «Саркофагов», «Книги мертвых» и др., чем и была обусловлена, «в общем», высокая оценка и важность его научных трудов.

* * * * *

Многочисленные разногласия между египтологами, в контексте изучения столь сложного предмета как египетская религия, обусловлены, главным образом, субъективизмом их интерпретации тех или иных аспектов религиозных представлений древних египтян, находящихся по объективным причинам вне сферы профессиональной компетенции ученых, например Г. Кееса в качестве переводчика египетских текстов, в чем он, безусловно, преуспел.

Довольно часто ученые, добившиеся выдающихся результатов в своей узкоспециализированной сфере научной деятельности, выдвигают гипотезы, обоснование которых выходит за рамки их профессиональных компетенций, поэтому им приходится довольствоваться предположениями, что впоследствии и служит предметом для научных дискуссий. В нашем случае это касается тематики тех или иных аспектов египетской религии, которая как пару веков назад, так и по сей день представляет для науки достаточно сложным предметом для изучения:

«Открытие новых данных для изучения египетской религии, рост материала совершается с поразительною быстротой. Это обстоятельство не дает, впрочем, нам возможности начертать полную и точную картину древнеегипетской религии.

«Наоборот, замечает Wiedemann в своей Religion der alten Acgypter, «чем больше добывается материала, чем основательнее он разрабатывается, тем темнее становятся начала (религии Древнего Египта), теории одна за другою оказываются ошибочными, и на их место не появляется ни одной очевидной истины».

Исследование египетского вероучения и ритуала—задача быть может более трудная, чем изучение какой бы то ни было другой религии». (1)

* * * * *

В конечном итоге, откровенная предвзятость и противоречивость аргументации Г. Кееса, а порой и его грубые ошибки, в стремлении подорвать доверие к свидетельствам Геродота, являются по сути своей исчерпывающим подтверждением их достоверности, не подвергавшейся сомнению древнегреческими философами ни в части приоритета египтян…, ни в части заимствования эллинами египетских учений о переселении души.

Эти оба примера (№1, 2) несостоятельности аргументации Г. Кееса в его стремлении подорвать доверие к свидетельству Геродота о приоритете египтян…, позволят убедиться и в том, к каким абсурдным последствиям влечет внедрение апологетики религии Осириса в египтологию и академическую науку, о чем и пойдет речь далее.

Генезис концепции реинкарнации по Г. Кеесу

Категорическое отрицание апологетами религии Осириса от египтологии присутствия учений о переселении души в религиозной культуре населения долины Нила предоставляет возможность оценить чудовищные последствия этой «стратегии научного поиска» в египтологии не столько для академической науки, сколько для Науки, в целом.

Г. Кеес и его единомышленники настаивают на том, что Геродот ошибочно приписал учения о переселении души египтянам, поскольку на самом деле эти учения принадлежали грекам, что обосновывается банальнейшим образом – результатами неверного истолкования греками египетских представлений о «бессмертии души и представлениях о ее способности принимать разные образы» в загробном мире в качестве «приоритета египетского содержания», естественно, в контексте веры в вечную загробную жизнь якобы всех поголовно египтян:

«По этому поводу Х. Кеес вполне резонно замечает: «Факты здесь отмечены правильно: бессмертие души и представление о ее способности принимать разные образы. Но философское оформление этой идеи, система — греческая, несмотря на приоритет египетского содержания». (3)

И поскольку греки ошибочно приписали приоритет в создании учений о переселении души египтянам, как утверждает Г. Кеес, из-за неверного истолкования ими «египетских представлений», то из этой аргументации Г. Кееса следует вполне закономерный вывод о приоритете уже греков в создании учений о переселении души, дескать, «философское оформление этой идеи, система — греческая».

В свою очередь, возникшие таким образом в среде греческих философов учения о переселении души априори должны были иметь в качестве своего обоснования совершенно неизвестную ранее парадигму религиозного мышления – веру в бессмертие души в череде её перевоплощений в подлунном мире, т.е. веру в переселение души, коль скоро её присутствие в религиозной культуре населения нильской долины категорически отрицается Г. Кеесом и его единомышленниками.

Получается, что «с легкой руки» Г. Кееса причина происхождения (генезис) парадигмы религиозного мышления, представляющей собой веру в бессмертие души в череде её перевоплощений в подлунном мире (веру в переселение души), самым банальным образом сводится им к НЕДОРАЗУМЕНИЮ(!), произошедшему, по мнению Г. Кееса, вследствие того, что древнегреческие философы якобы неверно поняли и истолковали «египетские представления» о вере в вечную загробную жизнь. Это следует и из аргументации представителя академической науки, L. G., как со ссылкой на авторитет М.А. Коростовцева – а), так и выражая собственное мнение – б):

а) «Это – уже не Кеес, а текст самого Коростовцева о превратном перетолковании греческими философами египетских представлений». (L. G.)

б) «греки (далеко не только Геродот) приписывали египтянам учение о перерождениях души, частью ошибочно понимая и перетолковывая египетские концепции о загробной жизни». (L. G.)

Г. Кеес и его единомышленники, фактически, уличили древнегреческих философов в крайней степени несообразительности, а то и вовсе в бестолковости, в результате чего они и совершили столь «роковую ошибку». Тем не менее эта «ошибка» породила к жизни (генезис) ранее неведомую миру парадигму религиозного мышления – веру в переселение души в подлунном мире, которая и лежит в основе учений о переселении души. Так как, с одной стороны, древние греки приписывали приоритет в её создании египтянам, а с другой стороны, её присутствие в религиозной культуре египетского народа категорически отрицается единомышленниками Г. Кееса.

Апологетов религии Осириса от египтологии и академической науки (истории) почему-то не смущают достоверные свидетельства о том, что древнегреческие философы, которых Г. Кеес и его единомышленники уличали в бестолковости, по нескольку лет жили, в частности, в Гелиополе, постигая таинства египетской науки и философии, в чем преуспели, впоследствии основав собственные школы философии, заложив основу для развитию европейской науки и философии.

И кто бы мог подумать, что генезис веры в реинкарнацию и переселение души, имеющей универсальное значение для многих мировых религий, стал результатом НЕДОРАЗУМЕНИЯ, выраженного в неспособности древнегреческих философов правильно истолковать «приоритеты египетского содержания» учения о бессмертии души в вечности загробной жизни. Этот вывод и является вполне закономерным следствием категорического неприятия апологетами религии Осириса свидетельства Геродота о приоритете египтян в создании учений о бессмертии человеческой души в череде её перевоплощений в подлунном мире.

Такое нелепейшее обоснование происхождения (генезиса) одной из двух парадигм религиозного мышления, присутствующей в доктрине бессмертия человеческой души, пожалуй, не делает чести даже академической науке, а для Науки в её естественнонаучном смысле слова представляется вещью недопустимой.

Но этой нелепостью апологетика религии Осириса не ограничивается, настаивая на том, что вера в вечную загробную жизнь была исконной верой всего населения нильской долины, следствием чего становится принципиальная невозможность обосновать генезис веры в вечную загробную жизнь, т.е. невозможность обосновать причину происхождения этой парадигмы религиозного мышления, лежащей в основе религии Осириса.

И чем же довольствуется в итоге академическая наука и египтология в части происхождения (генезиса) доктрины бессмертия человеческой души, включающей в себя две парадигмы религиозного мышления:

– веру в бессмертие души в вечности загробной жизни;

– веру в бессмертие души в череде её перевоплощения в подлунном мире.

Генезис первой из них априори неизвестен, а генезис второй обосновывается банальным НЕДОРАЗУМЕНИЕМ.

Апологеты религии Осириса, уличая в бестолковости древнегреческих философов, признанных основателями европейской науки и философии, фактически, действуют по примеру апологетов Христианства тысячелетней давности, «ограничивших свободу философского мышления авторитетом Св. Писания и прочих богословских святоотеческих творений». Это явилось следствием постановления византийского императора, Алексея I Комнина (правление: 1081–1118гг), с целью недопустить распространения ересей древнегреческих философов. В частности, ересью была признана концепция переселения души, пользовавшаяся популярностью в школах философии Византийской империи, и одного из видных её сторонников, Иоанна Итала, предали анафеме и вынудили под угрозой физической расправы отказаться от учений о переселении души, а также и от порицания святых икон, в ереси чего он также был замечен.

Таким образом, теология (апологетика Христианства) превратилась в царицу наук в университетах средневековой Европы, обуздав философское мышление авторитетом Св. Писания, что тождественно признанию никчемности результатов деятельности древнегреческих философов, по всей видимости, «не способных понять по своему врожденному скудоумию» всего величия апологетики веры в вечную загробную жизнь.

Как видим, присутствует много общего между современной апологетикой религии Осириса в египтологии и апологетикой (теологией) Христианства минувших веков, в их крайне низкой оценке умственных способностей древнегреческих философов, тем не менее заложивших основы науки и философии европейской цивилизации.

Следовательно, деятельность апологетов религии Осириса в египтологии под патронажем академической науки не делает чести, в целом, науке и философии западной цивилизации.

Так что сделанное в работе «Тайна происхождения Индуизма» предположение о лоббировании интересов Церкви «апологетами религии Осириса» в египтологии не так уж далеко от истины:

«… Поэтому лоббирование интересов Церкви в египтологии было всегда приоритетным делом для слуг Господа, учитывая былое могущество Римско-католической церкви XVIII-XIX веков…»

«Эта неуклюжая попытка утаить от мировой общественности присутствие в религиозной жизни населения Древнего Египта альтернативной религии, не признававшей веры в вечную загробную жизнь, несомненно, отражает интересы Церкви, пытающейся через податливых на её влияние археологов (египтологов) внушить ложные представления о якобы доминировании в религиозном сознании всех поголовно египтян веры в вечную загробную жизнь».

На что последовала вполне ожидаемая гневная реакция представителей академической науки исторического форума:

«Вы обвиняете учёных в недобросовестности, глобальном умышленном сокрытии истины, делаете утверждения насчёт "лоббирования интересов Церкви в египтологии"». (L.G.)

Примеры №1 и №2 несостоятельности аргументации Г. Кееса и его единомышленников в их стремлении дискредитировать «Отца истории», Геродота, включая отмеченные выше закономерные следствия этой деятельности, и свидетельствуют не столько об их недобросовестности, сколько об умышленном сокрытии от мировой общественности приоритетной для народа нильской долины парадигмы религиозного мышления, альтернативной вере в вечную загробную жизнь, подтверждением чему и служит свидетельство Геродота.

Эти выводы являются следствием лишь первых двух примеров разоблачения несостоятельности апологетики религии Осириса в её стремлении подорвать доверие к свидетельствам «Отца истории», Геродота, о приоритете египтян...

Последующие примеры дополнительно подтвердят обоснованность «моих обвинений» в адрес, отнюдь, не ученых, а лишь апологетов религии Осириса от египтологии и академической науки, по всем пунктам (L.G.) их претензий ко мне.

№3

В качестве основы аргументации «опровержения свидетельства Геродота» в этом примере фигурируют «религиозные памятники Древнего Египта», ни в одном из которых «не могут быть указаны следы» верований египтян в переселение души, как об этом писал Е.Г. Кагаров в книге «Религия Древнего Египта» (1906г):

«Нам остается еще сказать несколько слов о том эсхатологическом учении, которое, с легкой руки Геродота, до последнего времени ошибочно связывали с Египтом. Мы имеем в виду учение о метемпсихозе (душе переселении), подобном орфическому или индийскому. Ни в одном религиозном памятнике древнего Египта не могут быть указаны следы подобного воззрения». Е.Г. Кагаров (1)

В связи с использованием подобного рода аргументации, возникает закономерный вопрос: каким же источникам информации из разряда «религиозных памятников древнего Египта» отдают свое предпочтение апологеты религии Осириса, к числу которых и принадлежать Г. Кеес и Е.Г. Кагаров?

Эти источники перечислены в упомянутых выше трудах каждого из них, в отдельной главе «Источники», и поскольку Е.Г. Кагаров излагает материал о религии Древнего Египта «на основании тех данных, которые были выдвинуты новейшей западноевропейской наукой» начала 20-го века, то уместней рассмотреть перечень источников, фигурирующий в книге Г. Кееса, тем более что этот перечень присутствует и в книге Е.Г. Кагарова, лишь с его комментариями, один из которых приведен ниже.

В этом перечне источников в качестве второстепенных из них присутствуют свидетельства древнегреческих авторов о приоритете египтян в создании учений о переселении души, которые признаны единомышленниками Г. Кееса априори недостоверными (кто бы сомневался):

«Сообщения Геродота во 2-ой и начале 3-ей книги его «9 Муз» зачастую не заслуживают доверия: греки любили сближать божества других народов со своими, увлекаясь иногда чисто внешней аналогией». Е.Г. Кагаров (1)

Итак, перечень Источников, фигурирующий в книге Г. Кееса «Заупокойные верования …»:

«I. Источники

Для начала несколько слов о главных источниках. Как уже отмечалось, их можно подразделить на археологические и литературные.

Возведение и оборудование гробницы, способ ее декоративного оформления, жертвоприношения, которые предполагалось передавать покойному — благодаря всем этим материальным свидетельствам заупокойного культа мы получаем представление о том, в чем нуждался мертвый в гробнице и в загробном царстве. Здесь помогают наблюдения над способом собственно захоронения, т. е. консервацией трупа, мумификацией и т. п., а также церемониалом, в процессе которого оно происходило.

Всего этого было бы достаточно для получения определенных представлений о заупокойных верованиях.

Но ведь существует еще и необычайно богатая религиозная литература. Все, что сохранилось от нее до наших дней, происходит большей частью из гробниц, т. е. и она тоже относилась, по преимуществу, к заупокойной сфере. Мертвому для существования в загробном мире передавали не только необходимые ему бытовые предметы, но и средства духовной поддержки. Для этой цели предназначались три весьма крупных по объему собрания текстов, где излагались основы египетских заупокойных верований».

Далее следует перечисление религиозной литературы:

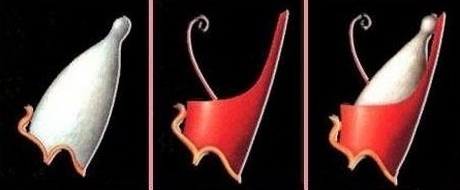

1. «Тексты пирамид». Они наносились на стены подземных покоев и проходов к гробничной комнате в царских пирамидах, начиная с последнего царя V династии, Унаса (в греческой передаче — Оннос), а позже и цариц, в мемфисском некрополе близ Саккары.

2. «Тексты саркофагов». Наносились в основном на стенки деревянных саркофагов, начиная с переходного периода от Старого Царства к Среднему (VIII—XI династии), т. е. со времени царей, правивших в Гераклеополе (в Среднем Египте), до начала Нового Царства (XVII династия);

3. Просуществовавший более длительное время, но гораздо более поздний по времени сборник, известен под названием «Книга мертвых». Эти тексты передавались покойному в основном в записях на папирусе, реже записывались на стенах гробничных комнат. «Книга мертвых» существовала с начала XVIII династии до конца египетской культуры.

Эти три собрания, типично египетские в целом, называются «Книги», но не являются ни целостными, ни связными по содержанию произведениями. Это всего лишь сборники изречений, различающиеся и по объему, и по составу. …» (2)

Спрашивается: это ж каким образом в перечисленных выше источниках, которые отражают собой лишь парадигму религиозного мышления жрецов религии Осириса, могли оказаться следы воззрений египтян о вере в переселение души, совершенно чуждые для религии Осириса?

Невозможно в культовых сооружениях и религиозной литературе жрецов религии Осириса обнаружить следы верований, чуждых этому культу!

Получается, что эти весьма банальные по своей очевидности соображения, объясняющее факт отсутствия следов … (Е.Г. Кагаров), оказываются почему-то недоступны для своего осмысления апологетами религии Осириса от египтологии и академической науки.

И под этим нелепейшим предлогом единомышленники Г. Кееса умудряются ставить под сомнение свидетельство Геродота о вере египтян в переселение души? И они ещё причисляют себя к ученым?

Хотя этому курьезу есть свое рациональное объяснение:

Религиоведение, в сфере которого и трудятся апологеты религии Осириса от египтологии, представляя собой академическую науку, к науке в естественнонаучном её смысле прямого отношения не имеет. Поскольку предвзятость априори присуща апологетике любой из религий, а тем более, как в нашем случае, предвзятость апологетики одной из двух парадигм религиозного мышления – веры в вечную загробную жизнь, прекрасно себя зарекомендовала в истории человечества, посредством использования весьма специфических методов преследования своих идеологических врагов, придерживавшихся альтернативной парадигмы религиозного мышления.

Примером чему, в частности, служит апологетика ортодоксального Христианство, как ей и подобает, прославляющая истинность веры в вечную загробную жизнь в Царствии Небесном Господа, являя собой пример для подражания в египтологии апологетам религии Осириса, превозносящим достоинства веры в вечную загробную жизнь в религиозной культуре Древнего Египта, что и следует со слов Г. Кееса:

«И одно из самых выдающихся качеств египтян заключается в том, что этот народ не мог забыть «Тексты пирамид» в течение всей своей долгой истории». (2)

Апологетики Христианства и религии Осириса в египтологии имеют общие черты, поскольку в их основе лежит одна парадигма религиозного мышления – вера в вечную загробную жизнь. И более того, формирование ортодоксального Христианства происходило под патронажем высшего жречества религии Осириса – «из Египта воззвал Я Сына Моего» (Матф. 2: 15), передавшего в наследие религии ранних христиан большую часть своих наработок минувших трех тысячелетий, предварительно сделав выводы из причин увядания религии Осириса в египетском обществе в I тысячелетии до н.э., дабы церковный бизнес в будущем не повторил её ошибок.

Этим и объясняется такой весьма неординарное явление в истории мировых религий, как умиротворенная кончина религии Осириса, смиренно «почившая в бозе» без каких-либо признаков агонии и цепляния за жизнь, фактически, мирной кончиной дав жизнь своей «преемнице». В результате чего, жречество религии Осириса совершенно органично влилось в ряды пастырей религии ранних христиан, впоследствии активно участвую в формировании догматики ортодоксального Христианства, чему и является подтверждением ведущая роль александрийской школы теологии в её формировании – обе ереси IV и V веков родом из Александрии:

1) Арианская ересь IV века – патриархи Александрии Афанасий и Арий.

2) Монофизическая ересь V века.

«Не приходится сомневаться и в том, что в I в. н. э., когда в лоне церкви царил разброд, особенно сильно сказывалось влияние религиозного наследия древнего Египта». (3)

О способах внедрения в религиозное сознание населения Европы апологетики Христианства хорошо известно по результатам гонений, в частности, на приверженцев альтернативной парадигмы религиозного мышления. Тому примером является разрушение языческих святынь и храмов, начиная с возведения в IV веке Христианства в ранг государственной религии Римской империи, посредством чего были, в буквальном смысле, стерты с лица земли цивилизационные достижения Древнего Египта в сфере науки и философии. Их следы сохранились, в частности, в трудах древнегреческих философов, которые постигла участь забвения для европейской цивилизации на целое тысячелетие «Темного средневековья», вплоть до эпохи Возрождения.

«В 381 г., при Феодосии, в Константинополе был созван Второй вселенский собор, объявивший христианство в его никейской форме государственной религией всей Римской империи, и началось повсеместное искоренение остатков язычества. В 385 (391) г. н.э. в Александрии был разгромлен храм Сераписа и сожжена часть александрийской библиотеки. Во всех этих делах чувствовалась жесткая рука александрийского епископа Кирилла, христианского догматика». (3)

Разрушение храма Сераписа и сожжение хранившихся в нем «фондов» александрийской библиотеки было лишь одним из эпизодов уничтожения языческих святынь и храмов по всему Египту. Поэтому нет ничего удивительного в том, что современные апологеты веры в вечную загробную жизнь от египтологии «не могут обнаружить» свидетельства веры египтян в переселение души и их учений. Ибо их предшественники – апологеты веры в вечную загробную жизнь в Христианстве, начиная с IV века, занимались целенаправленным и методичным уничтожением языческих святынь и храмов, уничтожая таким образом и свидетельства веры египтян в переселение души.

Принимая во внимание приведенные выше аргументы, ещё большой вопрос: заинтересованы ли современные апологеты религии Осириса от египтологии в обнаружении этих свидетельств? Учитывая их предвзятость по отношению к свидетельствам из древнегреческих источников о приоритете египтян в создании учений о переселении души: свидетельств Геродота и многих выдающихся философов, живших как до, так и после него.

Следовательно, излишне питать надежды на то, что апологетика религии Осириса, укоренившаяся в египтологии и академической науки, снизойдет до опровержения самой себя, допустив присутствие в религиозной культуре египетской цивилизации существования своей альтернативы. Для неё характерно не столько превозносить достоинства веры в вечную загробную жизнь, например, как это имеет место в апологетике Христианства, сколько в дополнение к этому присуще категорическое отрицание веры египтян в переселение души, чем она и отличается – своей бескомпромиссностью в этом вопросе.

Поэтому и способы внедрения в академическую сферу египтологии апологетики веры египтян в вечную загробную жизнь совершенно бескомпромиссны в их предвзятости отрицания существования в религиозной культуре населения долины Нила альтернативной парадигмы религиозного мышления. Эта бескомпромиссность порождает свои весьма негативные для египтологии последствия, о чем и пойдет речь далее.

Ущербность представлений об истории египетской религии

Несостоятельность и способа №3 опровержения свидетельств Геродота, обусловленная вполне очевидной предвзятостью в выборе Источников…, имеет свои негативные последствия для египтологии, смысл которых сводится к тому, что история египетской религии «берет свое начало», как это ни парадоксально, лишь с времен (Раннего и) Древнего царств, сообразно тем археологическим и религиозно-литературным источникам, которые признаны достоверными единомышленниками Г. Кееса.

«Тіеlе был первым и единственным ученым, отважившимся написать связную и довольно подробную историю египетской религии. … О.Р. Тіеlе (1902) делит всю историю египетской религии на 4 периода:

1) мемфисский пер. (древнее царство);

2) первый фиванский пер. (среднее царство);

3) второй фиванский (новое царство) и

4) саитский период». (1)

Этот способ деления истории египетской религии, до сих пор сохранивший свою актуальность, соответствует археологическим и литературным источникам:

1) мемфисскому периоду (Древнее царство) соответствуют «Тексты пирамид» (конец V династии – 24 век до н.э.);

2) первому фиванскому периоду (Среднее царство) – «Тексты саркофагов»;

3) второму фиванскому периоду (Новое царство) – «Книга мертвых».

Отмеченное выше соответствие трех первых периодов в развитии египетской религии (О.Р. Тіеlе) трем источникам «религиозной литературы» из перечня Г. Кееса, позволяет прийти к вполне закономерному выводу о том, что апологеты религии Осириса ведут речь не столько об истории египетской религии в целом, сколько, преимущественно, об истории лишь одной из многочисленных религий Древнего Египта, а именно об истории религии Осириса с её верой в вечную загробную жизнь, чему и соответствуют «Тексты пирамид», «Тексты саркофагов» и «Книга мертвых».

«Центральным религиозным событием Среднего царства было распространение культа Осириса (можно даже сказать, религии Осириса) в египетском обществе». Ян Ассман (6)

Следовательно, формально, они отождествляют египетскую религию, в целом, лишь с религией, основанной на вере в вечную загробную жизнь – религией Осириса, первый или исходный период которой соотносится с эпохой (Раннего и) Древнего царства, на чем следует отдельно акцентировать внимание в плане выяснения временного интервала зарождения и становления религии (Осириса), основанной на вере в вечную загробную жизнь.

Подобные представления об истории египетской религии, первый период которой соотносится с эпохой Древнего царства, производит нелепейшее впечатление, чего попросту опять же не могут понять единомышленники Г. Кееса. Поскольку Древнее царство, фигурирующее в качестве «первого периода в истории египетский религии» О.Р. Тіеlе, представляло собой не какой-то исходный этап в поступательном развитии египетской цивилизации, скажем, уровня времен образования первых номов в долине Нила, который можно было бы соотнести, грубо, с серединой-концом V тысячелетия до н.э. (45–40 столетие до н.э.), а являло собой могущественную державу с централизованной властью фараонов, становление которой произошло на рубеже IV-III тысячелетия до н.э., а это 31-30 век до н.э. Раннее и Древнее царства просуществовали в этом роли более шести веков ко временам появления первых «Текстов пирами» в усыпальнице последнего фараона V династии, Унаса, в 24 веке до н.э.

Формально, апологетика религии Осириса в египтологии имеет документально подтвержденные свидетельства веры египтян в вечную загробную жизнь, соответствующие археологическим и религиозно-литературным источникам (Г. Кееса), начиная лишь с времен Древнего царства, включая сведения о ещё несовершенных способах мумифицирования тел представителей сановной знати в некрополях царей I и II династии. Единичные же свидетельства ещё более несовершенных способов мумификации тел усопших, относящиеся к последней трети IV тысячелетия до н.э., сути дела не меняют.

Отмеченная в египтологии динамика в развитии религиозных представлений «египтян» о вечной загробной жизни, соответствующая первым трем периодам «истории египетской религии О.Р. Тіеlе», во-первых, не охватывает собой предшествовавший период развития цивилизации нильской долины и её предысторию верований протяженностью 10-15 веков – проторелигию додинастического Египта, а во-вторых, противоречит апологетике религии Осириса от египтологии в том, что вера в вечную загробную жизнь была исконной верой египтян, т.е. существовала испокон времен, условно, это середина-конец V тысячелетия до н.э.

Если бы Г. Кеес был прав, проецируя в глубокое прошлое египетской цивилизации известные ему заупокойные верования «египтян» времен Древнего царства, то первый «период истории египетской религии по О.Р. Тіеlе», характеризующийся усовершенствованием способов мумифицирования тел усопших, от весьма примитивных способов времен I и II династии (условно 31-28 века до н.э.) до уровня мумификации, скажем, начала Среднего царства (20-го столетие до н.э.), должен был завершиться на 10-15 веков ранее, как раз ко временам ещё предшествовавшим объединению двух царств, Верхнего и Нижнего Египта.

И следовало бы ожидать совершенно иной по временной шкале минувших столетий картины усовершенствования способов мумификации, сообразно которой, например, погребения сановной знати в царских некрополях фараонов I и II династии отличались бы уже относительно образцовыми способами мумификации, соответствующими временам Среднего царства.

Получается, что 10-15 веков в развитии религиозных верований населения нильской долины, которые предшествовали объединению двух царств, Верхнего и Нижнего Египта, с одной стороны, оставили свой неизгладимый след в индивидуальности формирования каждой из номовых религий, религиозный сепаратизм которых сохранял свою значимость на всем протяжении существования Древнего Египта, с другой же стороны, совершенно не оставили никакого следа в развитии религиозных представлений египтян о вечной загробной жизни, получивших хоть какое-то археологическое подтверждение в виде процесса совершенствования способов мумификации тел усопших.

Поскольку история египетской религии, а как выясняется – это история религии Осириса, во-первых, официально в качестве своего первого периода соотнесена с эпохой Древнего царства, а во-вторых, берет свое начало лишь незадолго до I династии фараонов, опираясь на археологические данные о весьма примитивных способах мумификации тел усопших:

«Самый авторитетный специалист по египетским мумиям, английский медик Элиот Смит, указывает, что попытки мумификации имели место уже во времена I династии (ок. 3050–2890 гг. до н. э.), а при II династии (ок. 2890–2722 гг. до н. э.) существовал несовершенный способ мумификации». (3)

Отсутствие археологических свидетельств верований египтян в вечную загробную жизнь, которые следовало бы ожидать в случае присутствия этой веры в религиозной культуре Египта испокон времен (Г. Кеес), а это V-IV тысячелетие до н.э., свидетельствует лишь о том, что концептуальное обоснование религии, основанной на вере в вечную загробную жизнь с её ритуалами погребения своих последователей, возникло значительно позже, чем это представлялось Г. Кеесу и его единомышленникам. Что также подтверждается и отождествлением «египетской религии», с тремя первыми её периодами развития (Тіеlе), фактически, с религией Осириса, о чем речь шла выше, противореча тезису апологетов религии Осириса о том, что вера в вечную загробную жизнь была исконной верой населения нильской долины.

Зарождение веры в вечную загробную жизнь в религиозном сознании кого-либо из представителей жреческого сословия того или иного нома нильской долины ничтожно по своей значимости, по сравнению с приданием этой вере значения религиозной доктрины, подкрепленной соответствующей мифологией. Поэтому речь идет непросто о возникновении веры в вечную загробную жизнь в том или ином номе долины Нила, а именно о концептуальном её обосновании на основе соответствующей мифологией (Осириса), что было характерно для возникновения культа любого из многочисленных богов политеистической религии нома.

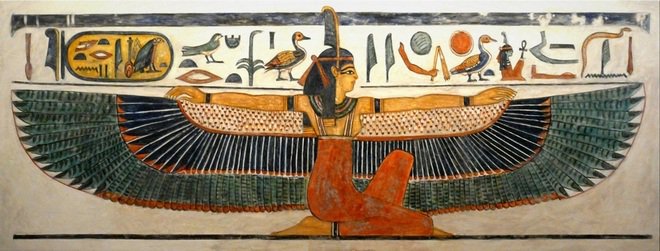

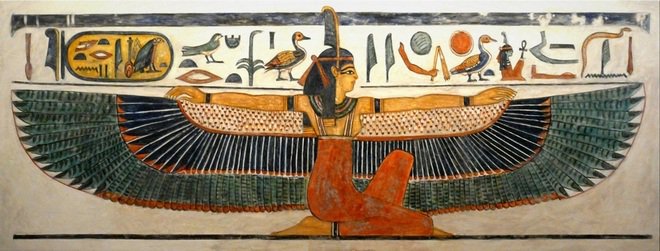

Рис 2. Символы царской власти Верхнего и Нижнего Египта.

Таким образом, заверение (тезис) Г. Кееса и его единомышленников о присутствии испокон времен (V-IV тысячелетие до н.э.) в религиозной культуре населения нильской долины веры в вечную загробную жизнь, не только не позволяет им сформулировать представления о генезисе этой парадигмы религиозного мышления, но и не подкреплено никакими археологическими фактами усовершенствования способов мумификации тел адептов этой веры ранее одного-двух столетий до завершения IV тысячелетия до н.э., когда в нильской долине уже существовало(!) два царства – Верхнего и Нижнего Египта.

Очередным свидетельством отчужденности М.А. Коростовцева от апологетики религии Осириса в египтологии, является его отношение к результатам своего научного труда – «Религия Древнего Египта» (1976), сформулированного им следующим образом:

«В наши дни наука, несомненно, располагает многими превосходными описаниями египетской религии, и все же история египетской религии еще не создана.

Причина этого кроется, с одной стороны, в отсутствии источников, относящихся к древнейшему периоду, с другой – в крайне противоречивом содержании имеющихся источников, что является результатом напластования и смешения взглядов и верований разных времен и местностей.

Предлагаемый труд вовсе не претендует быть историей египетской религии – исторический элемент содержится в нем постольку, поскольку позволяет состояние науки на сегодняшний день». (3)

В отличие от Г. Кееса, М.А. Коростовцев не проецировал на все население долины Нила стереотип восторженного восприятия заупокойного культа Г. Кееса, от увиденного им «в богато оформленном культовом пространстве какой-нибудь гробнице» знатной особы времен Древнего царств. О чем и пойдет речь далее.

№4

Приведя в главе Введение столь противоречивую аргументацию, неспособную опровергнуть свидетельство Геродота, Г. Кеес акцентирует внимание читателей на формулировке задачи, решению которой и посвящает свой труд, «Заупокойные верования древних египтян»:

«Наша задача — на основании египетских свидетельств сформулировать основные понятия египетских представлений о смерти и жизни в загробном мире. Поэтому мы будем заниматься исследованием форм культа, погребального ритуала и эволюции оформления гробницы в меньшей степени, нежели их духовными предпосылками». (2)

Его попытку навязать посредством научных трудов своё предвзятое мнение о приверженности испокон времен «народа» Египта к вере в вечную загробную жизнь, можно квалифицировать как очередную его «ошибку» наряду с другими, упомянутыми М.А. Коростовцевым в своей книге. В основе этой «ошибки», наравне с потребностью выражения солидарности со своими единомышленниками по продвижению апологетики религии Осириса в египтологии, лежит его искренняя восторженность как проявление им, в буквальном смысле, «детской впечатлительности» от увиденного в гробницах сановной знати царских некрополей, представления о которой (впечатлительности) можно получить из нескольких первых абзацев главы Введение его книги:

«ВВЕДЕНИЕ

Египтяне во все времена слыли народом, тесная связь которого с миром мертвых, забота об их погребении и существовании после смерти были наиболее впечатляющими символами страны.

Любой посетитель Нильской долины вновь и вновь ощущает это: нигде в мире нет столь мощных гробничных комплексов, нигде — такого преобладания Города мертвых над местами обитания живых. Жилые районы Нильской долины, царские дворцы и городские здания рассыпались в прах, а заупокойные храмы царей, не уступавшие в роскоши и величии храмам богов, как и сотни гробничных комплексов всех периодов, продолжают поражать наше воображение. …

Все самое существенное, что мы знаем о жизни древних египтян, происходит из царства мертвых, …

Когда же мы попадаем в богато оформленное культовое пространство какой-нибудь гробницы, жизненные картины на стенах предстают перед нами в таком разнообразии, в такой достоверности, ясности и привлекательности, что мы порой забываем, что находимся в гробнице. …

Все это настолько впечатляет, что в большинстве гробниц Старого (Древнего) Царства, если не обращать внимания на жертвенники и на шествия жрецов и игнорировать надписи с заупокойными молитвами, мы едва ли обнаружим признаки, намекающие на предназначение данного места. И это — у того самого народа, который всю жизнь думал о смерти и для которого возведение гробниц было важнее обустройства собственного жилья». (2)

Многие фразы из приведенного выше текста свидетельствуют о чрезвычайной («детской») впечатлительности Г. Кееса от увиденного в царских некрополях, предопределив его субъективизм в гиперболизации значимости для египтян веры в вечную загробную жизнь, что и позволило ему не только проецировать её применительно ко всем слоям египетского общества – на «народ», в целом, но и утверждать о приверженности египтян к этой вере испокон времен, голословно отрицания свидетельство Геродота о приоритете египтян в создании учений о переселении души.

Таким образом, дабы увенчать триумфом апологетику религии Осириса не только в египтологии, но и популяризировать представления о ней в среде научной и околонаучной общественности, Г. Кеес апеллирует не столько к рациональной стороне сознания читателей своей книги, что ему не удалось сделать в попытке подорвать доверие к свидетельствам Геродота, сколько в своем стремлении достичь желаемого результата он пытался навязать читателям эмоциональную сопричастность с восторженностью восприятия рядового обывателя – «Любой посетитель Нильской долины вновь и вновь ощущает это:…», от созерцания памятников архитектуры (пирамид и мастаба) и изобразительного искусства мастеров-ремесленников заупокойного культа, трудившихся над оформлением культового пространства гробниц знатных особ – «богато оформленное культовое пространство какой-нибудь гробницы».

И чтобы закрепить в сознании читателей приоритеты апологетики религии Осириса он совершенно неоправданно в очередной раз гиперболизирует приверженность египетского «народа» к вере в вечную загробную жизнь, с пафосом восторгаясь этими «выдающимися качествами египтян»:

«И одно из самых выдающихся качеств египтян заключается в том, что этот народ не мог забыть «Тексты пирамид» в течение всей своей долгой истории». (2)

Приходя в восторг от увиденного в «богато оформленном культовом пространстве какой-нибудь гробницы» знатной особы, отражавшим собой лишь религиозные приоритеты сановной знати из ближайшего окружения фараонов Древнего царства, Г. Кеес совершенно безосновательно проецирует эти приоритеты на весь народ, что в корне отличается от более взвешенного подхода к этому вопросу М.А. Коростовцева:

«Представителями правящего класса созданы в основном письменные и археологические памятники времен Древнего царства. Естественно, что в них отражены религиозные воззрения именно этого класса. На великолепных фресках в гробницах знати (так называемые мастаба) имеются изображения трудящихся (непосредственных производителей) за работой. Изображения нередко сопровождают ценные для историка социально-экономические сведения, не проливающие, однако, ровно никакого света на религиозные воззрения трудящихся масс того отдаленного времени». (3)

Единомышленников Г. Кееса от «науки» почему-то не смущает факт того, что захоронения подавляющего большинства египтян, в частности, времен Древнего царства и «Текстов пирамид», кардинальным образом отличаются от увиденного Г. Кеесом «в богато оформленном культовом пространстве какой-нибудь гробницы» знатной особы.

Восприятие же М.А. Коростовцева «широких массах народа», времен Древнего царства, весьма существенно отличается от иллюзорных представлений об египетском народе Г. Кееса, что можно проиллюстрировать двумя цитатами:

1.

«Погребения обыкновенного трудового люда совершались до конца эпохи Древнего царства (включая время правления V и VI династий), как и в доисторические времена, без каких-либо специальных погребальных сооружений и мумификации. Их потустороннее существование комфорта не предполагало». (3)

2.

«А что же можно сказать о широких массах народа, создававших пирамиды и мастаба для своих господ? Как они смотрели на загробную жизнь и каким образом намеревались ее себе обеспечить?

Вполне понятно, что, не обладая ни средствами, ни практическими возможностями для сооружения «вечных домов», народ был вынужден придерживаться погребальных обычаев своих предков, обычаев, восходящих к глубочайшей древности» (3)

Смысл текста из приведенных выше цитат не свидетельствует однозначно об убежденности М.А. Коростовцева в том, что «широкие массы трудового народа» исповедовали веру в вечную загробную жизнь. Речь идет лишь об отсутствии у «трудового люда» финансовых средств для оплаты услуг жрецов заупокойного культа, включая акцентирование внимания на существовании неизвестных науке их «погребальных обычаев, восходящих к глубочайшей древности».

А эти факты не предполагают априори веру египетского «народа» в вечную загробную жизнь, на чем делают «ошибочно»(?) акцент апологеты религии Осириса, дескать, по бедности «широкие массы народ» не могли себе позволить сооружение «вечных домов», тем не менее они якобы все как один испокон времен верили в вечную загробную жизнь.

Этот тезис весьма сомнительный и требует своего доказательства, что апологетами религии Осириса попросту игнорируется, в то время как в египтологии присутствует несколько известных фактах, свидетельствующих о его несостоятельности!

Не исключено и совершенно иное объяснение неготовности «трудового люда» воздвигать для усопших родственников «вечные дома», которое столь же предвзято игнорируется единомышленниками Г. Кееса:

«Широкие массы трудового народа» попросту не были вовлечены в заупокойный бизнес жрецов Осириса, всецело отдававших своё предпочтение до краха Древнего царства заботам о благостных перспективах вечного потустороннего существования фараонов в обществе богов правящей династии, включая их семейное окружение и доверенных лиц из сановной знати, удостоенных фараонами чести найти упокоение в вечности в царских некрополях.