Цель мистерий Осириса в образе бога растительности в I тысячелетии до н.э.

В эпоху Нового царства и в I тысячелетии до н.э. жречество проторелигии Египта проводило мистерии Осириса в каждом из номов, преследуя, кроме основного предназначения этих мистерий накануне сезона сева, ещё и цель закрепления в религиозном сознании египтян веры в бессмертие души в череде её перерождения в подлунном мире, чему эти мистерии и служили подтверждением, дабы уберечь население Египта от подверженности тлетворному влиянию дельцов заупокойного бизнеса религии Осириса.

В частности, и посредством проведения праздников в честь бога царства растительности в I тысячелетии до н.э. жрецы проторелигии Египта также популяризировали присущую им парадигму религиозного мышления и среди представителей других народов, посещавших Египет с разными целями и, в частности, с целью приобщения к таинствам египетской науки и медицины.

Высочайшим для своего времени достижениям в области развития прикладных наук и медицины египетская цивилизация была обязана деятельности жречества проторелигии Египта при храмах своих богов, куда и совершали паломничество древнегреческие мужи науки:

«Дают нам свидетельства и мудрейшие из эллинов: Солон, Фалес, Платон, Эвдокс, Пифагор и, как некоторые утверждают, Ликург, которые приезжали в Египет и общались с жрецами». (8)

«Греки рассказывают, что Солон, Пифагор, Платон, Евдоксий жили здесь (в Гелиополе) по несколько лет, изучая египетскую науку и философию». (9)

«Из античных авторов лишь географ Страбон лично посетил Гелиополь и оставил заметку о нем:

«В Гелиополе я видел большие дома, в которых жили жрецы, ибо в древнее время, по рассказам, этот город как раз был кварталом жрецов, которые занимались философией и астрономией; …

в Гелиополе нам показывали дома жрецов и школы Платона и Евдокса; Евдокс прибыл туда вместе с Платоном, и они оба, по словам некоторых писателей, провели 13 лет с жрецами»». (1)

Впоследствии, на базе заимствованных у египтян научных знаний многие из древнегреческих философов основали собственные школы философии, таким образом, заложив основы европейской науки. В значительной мере, это относится к Фалесу Милетскому как основателю первой древнегреческой школы философии – «милетской, от основания которой берет начало история европейской науки».

«Античная традиция причисляла Фалеса к «семи мудрецам». С их именами связывают рождение древнегреческой философии, а самого Фалеса называли её отцом».

Современная наука приписывает Фалесу многочисленные открытия, совершенно игнорируя возможность заимствование им этих знаний у египетских жрецов при храмах богов проторелигии Египта. Современные «ученые», по всей видимости, игнорируют этот факт в унисон с апологетами религии Осириса от египтологии, не признающими существования проторелигии Египта и её парадигмы религиозного мышления, которой египетская цивилизация и была обязана высочайшими для своего времени достижениями в развитии науки и медицины.

Так считается, в частности, что Фалес первым определил угловой размер Луны и Солнца в ½ градуса; также ему приписывали открытие наклона эклиптики к экватору. Античные источники утверждают, что Фалес точно указал дату солнечного затмения – 28 мая 585 года до н. э. И многое прочее.

Не будет ли правильным предположить, не умоляя заслуг самого Фалеса, что львиная доля приписываемых Фалесу открытий была заимствована им у египетских жрецов при храмах богов проторелигии Египта. Ведь неслучайно Фалес ввёл календарь по египетскому образцу, в котором год состоял из 365 дней делился на 12 месяцев по 30 дней и включал пять дополнительных дней, имевших в мифологии Древнего Египта особое значение.

Многие из древнегреческих философов, живших по нескольку лет при храмах жрецов проторелигии Египта, заимствовали и их парадигму религиозного мышления – веру в бессмертие души в череде её перевоплощений в подлунном мире, которая и лежала в основе учений египтян о переселении души. Высоко оценивая значимость этой парадигмы религиозного мышления в деле развития прикладных наук, древнегреческие философы, вполне заслуженно, признавали приоритет египтян в учениях о переселении души, как об этом свидетельствовал в V веке до н.э. Геродот:

«Геродот (II, 123). Египтяне также первыми стали учить о бессмертии человеческой души. Когда умирает тело, душа переходит в другое существо, как раз рождающееся в тот момент. Пройдя через [тела] всех земных и морских животных и птиц, она снова вселяется в тело новорожденного ребенка. Это круговращение продолжается три тысячи лет. Учение это заимствовали некоторые эллины, как в древнее время, так и недавно». (1)

Поэтому нет ничего удивительного в том, что многие из них стали последователями учений египтян о переселении души, творчески развивая эти учения в контексте своих культурных традиций:

«И у греческих авторов, и у христианских писателей формулируется идея о том, что греческое учение о переселении души и ее перевоплощениях, опять же со ссылкой на Пифагора и Платона, было заимствовано у египтян». (7)

Боги проторелигии Египта, как и её парадигма религиозного мышления, были востребованы в религиозной культуре населения долины Нила в контексте своего прагматизма – житейской необходимости(!), выраженной в актуальности проявления богами своей Заботы об улучшении условий жизнедеятельности египтян в подлунном мире, исключительно, при посредничестве своего жречества!

В этом и состоял смысл жизни и характер деятельности жрецов проторелигии Египта, представлявших собой в социуме любого из номов не только образцы духовного совершенства, что и давало им моральное право прививая египтянам стремление «прожить жизнь с Маат в сердце», но и интеллектуальную элиту, в своем стремлении развивать прикладные науки и медицину, приписывая заслуги в этом своим богам.

Наравне с приоритетным для себя богословием, они занимались совершенствованием своих познаний в области прикладных наук и медицины, что и подразумевало под собой их деятельность во благо улучшению условий жизни, сохранению здоровья и продолжительности жизни своих современников. А это и находило заслуженный отклик в сердцах простых египтян, стимулируя их почитание богов проторелигии Египта!

В трактате «О воздержании» Порфирия (232–306гг) приведен пересказ описания обычаев египетских жрецов Херемона Александрийского (1 век н.э.), жреца храма Сераписа (Серапеума) в Александрии, возглавлявшего одно из отделений Александрийской библиотеки; вероятно, египтянина по происхождению, философа стоика, автора трактатов по египетской астрологии, иероглифам и истории Египта, сохранившихся лишь во фрагментах:

«Стоик Херемон, повествуя об [обычаях] египетских жрецов, коих, по его словам, египтяне почитали за философов, рассказывает о том, что они избирали местом для размышления святилища, поскольку пребывание в них сродни всецелому устремлению к созерцанию. …

Ночь они проводили в наблюдении за небесными телами, а иногда и [совершая] обряд, днем совершали поклонение богам, сопровождая его песнопениями, — четырежды: на рассвете и на закате, когда солнце в зените и когда оно клонится к западу.

В прочее время занимались арифметическими и геометрическими задачами, всегда что-то исследуя и изобретая новое, купно с сим совершая еще и опыты.

То же они делали и ненастными ночами, бодрствуя над письменами, не помышляя о корысти и открыто порицая расточительность дурного властелина.

Сей беспрерывный и утомительный труд свидетельствует о выносливости этих мужей, а отсутствие тщеславия — о воздержании.

…

Вот такие вещи о египетских обычаях поведаны мужем, преданным истине и весьма опытного в делах стоической философии.

[Египетские жрецы], исходя из таких упражнений [в воздержании] и такого приближения к сфере божественного, знали, что божественный элемент проходит не только через человека, а душа обитает на земле не только в человеке, но проходит почти через все живые существа».

(Порфирий. О воздержании. Кн. IV, 6–91 «Об обычаях египетских жрецов»

http://www.egyptology.ru/antiq/Porphyrii2.pdf)

Смысл содержания последнего абзаца приведенной выше цитаты Херемона-Порфирия свидетельствует о вере жрецов проторелигии Египта в переселение души, которая как «божественный элемент проходит не только через человека, … обитает на земле не только в человеке, но проходит почти через все живые существа».

Благодаря осознанию этой божественной истины, посредством духовных практик, для жречества проторелигии Египта и стала насущной забота о мирских аспектах жизни своих современников (в подлунном мире), приписываемая ими своим богам, примером чему и служит завязка мифологии Осириса, где он фигурирует в роли бога-царя Египта, проявлявшего трогательную заботу о своем народе:

«Воцарившись, Осирис тотчас отвратил египтян от скудного и звероподобного образа жизни, показал им плоды земли и научил чтить богов». (8)

«Осирис, став первым царем Египта, научил их сеять зерно и собирать урожаи, выращивать фруктовые деревья. …

Он дал людям законы и научил их почитать богов.

Люди любили Осириса и поклонялись ему». (6)

Основополагающее отличие жречества проторелигии Египта от жрецов религии Осириса

Одним из значимых качеств жрецов проторелигии Египта, наряду с другими их достоинствами, отмеченными Херемоном, являлось отсутствие корыстных помыслов в мотивации их деятельности при активной жизненной позиции, позволявшей им «порицать расточительность дурного властелина»:

«То же они делали и ненастными ночами, бодрствуя над письменами, не помышляя о корысти и открыто порицая расточительность дурного властелина».

Отсутствие корысти в мотивации своей деятельности давало им моральное право культивировать среди египтян стремление «прожить жизнь с Маат в сердце», т.е. вести максимально праведный и законопослушный образ жизни.

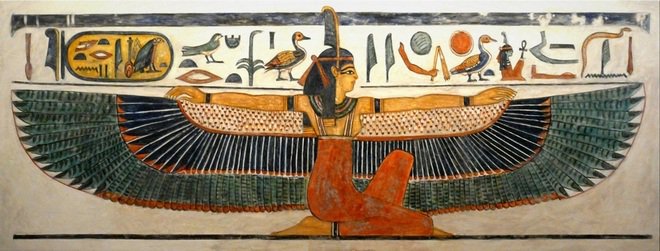

Рис 16. Маат

Рис 16. Маат

«Маат – это надлежащий порядок в природе и обществе, который установил творец, а посему все, что правильно и точно; вместе с тем это закон, порядок, справедливость и правда. …

Маат во всех своих аспектах символизирует божественное установление, правильность жизненных устоев и нравственных принципов.

Концепция Маат составляет основное звено египетской этики». (1)

Отсутствием меркантилизма жречество проторелигии Египта и отличалось от дельцов заупокойного бизнеса религии Осириса, в корыстных целях морально и нравственно развращавших адептов своей религии, культивируя у них презрение к богине Маат и её принципам, чему египетская цивилизация была обязана появлению коррупции во всех ветвях власти, начиная с эпохи Среднего царства, как и более многочисленным столь же негативным для социума последствиями во времена Нового царства, явившихся следствием увеличения численности адептов религии Осириса благодаря уже второму этапу кампании по «демократизации» заупокойного культа.

Результаты этого тлетворного влияния на морально-нравственный климат социума, вполне отчетливо проявившиеся уже во времена Нового царства, и обусловили запрет религии Осириса и её заупокойного бизнеса при фараоне XVIII династии Аменхотепе IV-Эхнатоне, который опирался в своей религиозной реформе на жречество проторелигии Египта, являвшего собой пример прямой противоположностью корыстолюбию и аморальности дельцов заупокойного бизнеса религии Осириса.

Корыстолюбие и аморальность неизменно следуют в паре, дополняя и усиливая друг друга, в своей совокупности порождают производные от них столь же весьма неблаговидные качества менталитета, что было свойственно дельцам заупокойного бизнеса, впрочем, как и рядовым адептам религии Осириса. Это и позволяло жречеству религии Осириса исказить объективную реальность последствий климатической катастрофы в Северной Африке, в корыстных целях обосновав в своей религии символ веры в вечную загробную жизнь – бога царства мертвых, Осириса, явившегося порождением их лицемерия и лжи.

Парадигма религиозного мышления жрецов религии Осириса обладала поистине могучим финансовым потенциалом, реализованным жрецами заупокойного культа весьма успешно во времена Древнего, Среднего и в начале Нового царств, который не утратил и по ныне своей привлекательности для многих из религий, основанных на вере в вечную загробную жизнь, позволяя служителям (заупокойного) культа этих религий делать деньги из воздуха, посредством «торговли местами в раю» (царства мертвых) своего бога, наиболее показательным примеров чему являлась торговля индульгенциями в XVI веке в Римско-католической церкви.

Вера в бога, религия и Церковь

Казалось бы, в идеале, вера в бога, обнадеживающая верующих радужными перспективами своего будущего в контексте доктрины бессмертия человеческой души, должна стимулировать в них развитие наилучших качеств, гармонизирующих их социальную среду окружения, отражаясь благотворно на жизни общества, в целом. Тем не менее она приносит совершенно разные плоды для общества в зависимости от того, в чьих религиозных интересах используется врожденная для многих людей потребность верить в бога.

(Исключение составляют врожденные атеисты, наделенные меркантильной потребностью извлекать выгоду от своей формальной принадлежности к господствующей в социуме религии или идеологии. Чем, в частности, и можно объяснить продвижение апологетики религии Осириса в египтологии.)

И здесь, как показывает история Древнего Египта, существуют лишь две альтернативы в выборе одной из двух парадигм религиозного мышления в контексте доктрины бессмертия человеческой души:

1. Вера в бессмертие человеческой души в череде её перерождения в подлунном мире актуализирует потребность последователей этой парадигмы религиозного мышления способствовать улучшении условий и качества жизни своих современников, при осознании важности результатов своей деятельности в перспективе улучшения условий жизни как своих потомков, так и последующих поколений, среди которых и им суждено будет вкусить плоды собственной деятельности в последующей реинкарнации. Эта особенность деятельности приверженцев этой парадигмы религиозного мышления и предопределяется её прагматизмом, выраженным в заботе о благоденствии жизни людей на Земле, что и было присуще как богу-царю Египта, Осирису, так и его жречеству в контексте их принадлежности к проторелигии Египта.

Это свойственно и большинству современных ученых, вера в бога которых лежит вне догматики Христианства, а уподоблена естественному богословию большинства ученых эпохи Возрождения, что и вынуждало их по мере поиска научной истины вступать в конфронтацию с церковными догмами. Естественное богословие ученых эпохи Возрождения и последующих веков уподобляло приоритеты их научной деятельности аналогичным приоритетам жречества проторелигии Египта. Поэтому и неудивительно, что значительное число представителей науки (искусства и культуры) в современном обществе придерживаются веры в реинкарнацию, сообразно парадигме религиозного мышления жречества проторелигии Египта, заложившего основы для последующего развития европейской науки при посредничестве древнегреческих философов.

Развитие науки и медицины западной цивилизации было прервано на более чем 10 веков тотального господства в Европе апологетики Христианства – апологетики веры в вечную загробную жизнь, с её неотъемлемым свойством – идеологической ненавистью к альтернативной парадигме религиозного мышления и её сторонникам.

Представители академической науки, продвигающие апологетику религии Осириса в египтологии, исключительно, в угоду апологетике Христианства, наносят Науке вред, фальсифицируя представлений о религиозной культуре населения долины Нила.

2. Вера в бессмертие души человека в вечности его загробной жизни, преимущественно, актуализирует отвращение апологетов этой парадигмы религиозного мышления от забот о процветании жизни в подлунном мире, чему исчерпывающим подтверждением являются более 10 веков религиозного мракобесия «Темного средневековья», когда из века в век адепты ортодоксального Христианства (и не только) жили в ежедневном предвкушении радостного для праведных христиан события – Второго Пришествия и Конца Света, т.е. гибели всего человечества.

Поэтому, вполне закономерно, что забота о процветании жизни на Земле (в подлунном мире) была лишена своего смысла для апологетов веры в вечную загробную жизнь на протяжение многих веков доминирования ортодоксального Христианства в религиозной жизни населения Европы (и не только).

По всей видимости, они стимулировали приближение Конца Света, в частности, и посредством тотальной антисанитарии, воцарившейся в городах и крупных поселениях многих стран Европы со времен раннего средневековья, что разительно отличалось в худшую сторону от «градостроительных норм» античного мира, перечисление которых лишено смысла за своей очевидностью.

Антисанитария и сопутствующие ей прочие «радости бытия эпидемического характера» в средневековой Европы, вплоть до XX века, стоили многим поколениям населения Европы (и не только) преждевременной смерти как Кары Небесной за их покорность принудительного выбора веры в вечную загробную жизнь, отнявшей у них и их потомков возможность жить и действовать во благо процветанию жизни на Земле…

* * * * *

Таким образом, апологеты религии Осириса (веры в вечную загробную жизнь) от египтологии, исключительно, по свойственному для этой парадигмы религиозного мышления лицемерию, умудряются игнорировать, кроме многого из перечисленного ранее, ещё и существенное отличие в происхождении источников информации о каждом из двух типов мистерий Осириса, формально, отражавших собой мнение сторонников двух альтернативных парадигм религиозного мышления.

Они не придают значения тому, что информация о мистериях Осириса «нового типа» в образе бога растительности, по Плутарху, позаимствована, преимущественно, у сторонников совершенно чуждой для апологетов религии Осириса парадигмы религиозного мышления – веры в переселение души, которой и придерживалось большинство древнегреческих философов, приобщавшихся к таинствам египетской науки при храмах богов проторелигии Египта, по Геродоту, воздававших должное приоритету египтян в создании учений о переселении души:

«Египтяне также первыми стали учить о бессмертии человеческой души… Учение это заимствовали некоторые эллины, как в древнее время, так и недавно».

Предания же из глубочайшей древности об Осириса в образе «первобытного бога растительности, бога Нила и т.п.», по Г. Кеесу:

«мы уже в «Текстах пирамид» встречаем образ Осириса как фигуру отчасти умозрительную. Все они (предания) без исключения направлены на то, чтобы трактовать его как первобытного бога растительности, бога Нила и т. п.» (7)

вообще относятся к творчеству жречества проторелигии Египта, сосуществовавшему на равных правах в египетском обществе с дельцами заупокойного бизнеса религии Осириса на всем протяжение династической истории Древнего Египта, в игнорировании чего и кроются истоки проблемы с выяснением причины изменения характера мистерий Осириса в I тысячелетии до н.э. в египтологии апологетов веры в вечную загробную жизнь.

Этот факт и пытаются скрыть ставленники апологетики ортодоксального Христианства от египтологии, фальсифицирующие представления о религиозной культуре населения долины Нила, в конечном итоге, дабы не дискредитировать парадигму религиозного мышления современных монотеистических религий, их закономерным отождествлением, в большинстве случаев, с религией жрецов Осириса и её верой в вечную загробную жизнь в качестве основы могучей индустрии заупокойного бизнеса времен Древнего, Среднего и Нового царства, не утратившей и по ныне своей финансовой привлекательности…

Июль-август 2025 года.

Продолжение и развитие этой темы последует…

В частности, одно из продолжений в развитии этой темы, касающееся выяснения персоны бога загробного царства проторелигии Египта, выделено в отдельную тему:

Бог загробного царства проторелигии Египта.

Литература

1. Коростовцев М.А. Религия Древнего Египта. Москва. Изд-во «Наука». 1976.

2. Ян Ассман. Египет: теология и благочестие ранней цивилизации. Москва. Присцельс. 1999

3. Николас Ривз. Эхнатон лжепророк Египта. Москва. 2004.

4. Кагаров Е.Г. Религия Древнего Египта. С.-Петербург. Типография М. Меркушева. Невский пр. 8. 1908.

5. Видеман. Религия древних египтян.

6. А. Л. Пунин. Искусство Древнего Египта. Санкт-Петербург. изд. АЗБУКА-КЛАССИКА. 2008.

7. Кеес Г. Заупокойные верования древних египтян. От истоков и до исхода Среднего Царства. СПб.: Изд-во «Журнал ,,Нева“». 2005.

8. Плутарх. Исида и Осирис. Киев. изд. УЦИММ-ПРЕСС, 1996.

9. Масперо Г. Древняя история народов Востока. М. Издание Солдатенкова. 1895.

- << Назад

- Вперёд