Причина неприязни Эхнатона к жречеству религии Осириса.

Истинная цель его реформы

Учитывая, что религия Осириса, как и культ бога правящей династии Амон-Ра, представляли по сути своей элитарную религию фараонов, обслуживая интересы правящей династии, любые конфликты фараона с кем-либо из жрецов или даже с фиванским жречеством Амон-Ра, что и приписывается Эхнатону, и вовсе не повлекли бы за собой столь существенные последствия для религиозной жизни Нового царства.

Вполне очевидно, что более серьезным основанием для религиозной реформы стало разочарование Аменхотепа IV в религии Осириса, доведенное до уровня брезгливой неприязни к её жречеству, что коснулось и фиванского жречества Амона-Ра. Лишь такое предположение способно объяснить причину отказа Эхнатона не только от Осириса и фиванского бога Амона-Ра, но и от некоторых других общеегипетских богов, в частности, от бога Ра.

С чем же было связано разочарование Аменхотепа IV, главным образом, в религии Осириса, поглотившее его духовный мир насколько, что он решился вообще лишить её статуса религии фараонов? И здесь вновь напрашивается аналогия с императором Константином V и его личной вовлеченностью в обосновании аргументации иконоборчества.

Для этого Аменхотепу IV пришлось принять личное участие в возвышении культа Атона, а эта затея поистине грандиозная как в масштабах созидательной деятельности Творца новой религии фараона, так и по масштабу нежелательных последствий его конфликта с жречеством Фив. Вряд ли можно сомневаться в том, что Эхнатон не осознавал последствия своего конфликта с жречеством Осириса и Амона-Ра, на что он мог решиться, лишь испытывая отвращение ни к какой-то группе жрецов, а вообще к религии Осириса, которое (отвращение) подпитывалось готовностью стереть с лица египетской земли эту религию, ставшую ему ненавистной по какой-то причине.

Ответ на вопрос: о причине глубокого отвращения Аменхотепа IV-Эхнатона к религии Осириса, кроется в оценке истинной её сути, которая открывается непредвзятому взору лишь через призму её закономерного отождествления с религией дельцов заупокойного бизнеса. А их меркантилизм в погоне за прибыльностью заупокойного бизнеса наносил непоправимый вред этическим устоям египетского общества, потворствуя аморальному образу жизни адептов религии Осириса!

Косвенное подтверждение не столько этому предположению, сколько этому факту присутствуют в сказке о доле богача и бедняка в царстве мертвых Осириса (Сказка о Са-Осирисе).

Сказка о Са-Осирисе, относящаяся к 46-47 гг. н. э., в том или ином виде существовала ещё со времен Среднего царства (2160 –1785гг. до н. э.), когда в процессе «демократизации» заупокойного культа в религии Древнего Египта была разработана концепции загробного суда, учение о котором стало популярным как раз во времена Нового царства (1580–1085 гг. до н. э.): «во времена Нового царства стабилизировалось и стало популярным учение о загробном суде над умершими». (3)

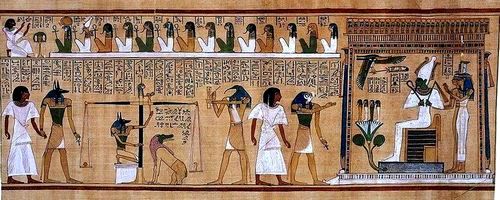

Рис 5. Суд Осириса.

Откровенный меркантилизм концепции загробного суда в религии жречества Осириса не мог ни вызывать критики в своей адрес, подобной той, которая присутствует в сказке о Са-Осирисе. Эта сказка, фактически, дезавуировала лживую пропаганду жрецов заупокойного культа о значимости их заупокойно-магических услуг для благостных перспектив вечной загробной жизни богатых (состоятельных) египтян. Эти услуги сводились, банально, к торговле свитками папируса «Книги мертвых», Всесильная магия которой якобы и гарантировала «место» в раю царства мертвых Осириса состоятельным египтянам, «прикупившим» перед смертью «Книгу мертвых».

Её обладатель становился буквально «святым», благодаря воздействию её Всесильной магии на судей загробного суда, в результате чего он гарантированно избегал обвинительного приговора суда и «возносился» в рай царства мертвых Осириса:

«Всякий египтянин с этой главой (125 глава «Книги мертвых») в руках и на устах оказывался безгрешным и святым, а с 30-й главой он магически заставлял свое сердце не говорить против него дурно, т. е. насиловал свою совесть. Таким образом, вся глава была просто талисманом против загробного осуждения». (3)

Вполне очевидно, что присутствующие в сказке, с одной стороны, в качестве подтекста – критика аморальности торговли свитками папируса «Книги мертвых», а с другой стороны, констатация её ничтожной значимости для благостных перспектив вечной загробной жизни богатых египтян, подрывали основы заупокойного бизнеса и дискредитировали религию Осириса в глазах значительной части египетского общества.

Поэтому можно с высокой достоверностью предположить, что во времена Нового царства с религией Осириса происходило нечто подобное тому, что произошло в XVI веке с Католицизмом в Европе, когда инициированная Римско-католической церковью торговля индульгенциями, под благовидным предлогом: «спасения душ христианского мира», подверглась критике за свою аморальность, спровоцировав зарождение Протестантизма. И уже в его контексте вообще была упразднена традиция Римско-католической и Православной церквей отпущения грехов прихожан священниками.

В свою очередь, в процессе Реформации произошел отказ от религия Римско-католической церкви (от Католицизма) в ряде государств центральной и северной Европы!

Поэтому нет ничего удивительного в том, что аморальность дельцов заупокойного бизнеса, освоивших торговлю свитками папируса «Книги мертвых» с корыстной целью: «спасения душ богатых (состоятельных) египтян, погрязших во грехе», была способна вызвать в египетском обществе «аналогичную» реакцию, что в конечном итоге и завершилось религиозной реформой Эхнатона, выразившейся, главным образом, в категорическом отказе от религии Осириса.

Так что, именно, аморальность религии дельцов заупокойного бизнеса, которая во времена Нового царства приобрела вполне очевидные проявления, обусловленные популяризацией в египетском обществе безнравственной по своей сути концепции загробного суда, и объясняет как чувство отвращения Аменхотепа IV к жречеству религии Осириса, так и причину его отказа от неё.

Следовательно, так называемый «конфликт» Аменхотепа IV с жречеством религии Осириса был обусловлен его заботой о нравственном здоровье египетского общества! С этим и была связана декларация его намерений: восстановление Маат, т.е. восстановление «религиозных и нравственных устоев» общества, с чем Маат и ассоциировалась в религиозном сознании египтян.