Бог загробного царства проторелигии Египта

Алекс Кандр

«Египет преимущественно перед другими странами богат мужами, сведущими в науках. … И действительно, невозможно найти ни в одной области знания сведущего человека — не египтянина родом. Поэтому Египет всегда привлекал философов и мужей науки, которые отличались исключительной мудростью. Ведь они чужды какого бы то ни было шарлатанства…» Анонимный географический трактат IV в. н. э.

Парадигма религиозного мышления проторелигии Египта – вера в бессмертие души в череде её перевоплощений в подлунном мире, подразумевает под собой существование загробного царства, как места временного пребывания душ усопших перед последующей реинкарнацией, в котором и вершит свой беспристрастный суд богиня Маат.

«Концепция Маат составляет основное звено египетской этики». (1)

Вера последователей проторелигии Египта в высшую справедливость божественного правосудия и стимулировала в них стремление «прожить жизнь с Маат в сердце» – придерживаться этических устоев своего социума и его законов, что во второй половине I тысячелетия до н.э. отразилось на восприятии Геродота и других античных авторов, называвших египтян «самым благочестивом из всех народов»:

«Геродот и другие античные авторы подтверждают сложившееся у нас впечатление, называя египтян самым благочестивым из всех народов». Ян Ассман. (2)

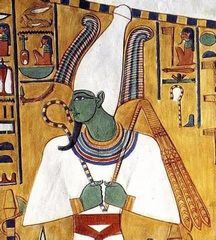

Рис 1. Бог царства мертвых Осирис

Рис 1. Бог царства мертвых Осирис

В свою очередь, мифология Осириса, повествующая о трагической судьбе бога-царя Египта, Осириса, «убиенного» своим завистливым братом, представляет собой результат теологического творчества жрецов заупокойного культа, с целью обоснования основ своей религии – веры в вечную загробную жизнь в царстве мертвых своего бога, Осириса, навечно покинувшего бренный мир людей «в результате перенесенных страданий»:

«Осирис же, «утомленный сердцем» (wrd ib) в результате гонений и перенесенных страданий, становится царем в потустороннем мире, судьей умерших». (1)

Тем не менее авторы этого мифотворчества дают исчерпывающие представления о том, что возникновению их религии предшествовала проторелигия Египта, одним из богов которой и был бог-царь Египта, Осирис, при своей «жизни» проявлявший трогательную заботу о своем народе, «научив египтян чтить богов»:

«Воцарившись, Осирис тотчас отвратил египтян от скудного и звероподобного образа жизни, показал им плоды земли и научил чтить богов». (3)

А эти боги, вполне закономерно, являясь «современниками ещё здравствовавшего бога-царя Египта, до его трагической гибели от рук своего брата», присутствовали в религиозной культуре населения Египта, как и сам бог-царь Египта, Осирис, задолго до возникновения религии жрецов заупокойного культа и её парадигмы религиозного мышления, генезис которых как раз и обусловлен «мифологизированным фактом убийства бога-царя Египта».

Чего никак «не могут осмыслить» апологеты веры в вечную загробную жизнь, доминирующие в академических кругах египтологов, лицемерно настаивающие на том, что вера в вечную загробную жизнь была якобы исконной верой населения долины Нила, в то время как альтернативная ей парадигма религиозного мышления и основанные на ней учения о бессмертии души в череде её перевоплощений в подлунном мире якобы «были чужды египетским воззрениям». (4)

Подтверждением факта существования проторелигии Египта «задолго» до привнесения в религиозную культуру долины Нила жрецами заупокойного культа своей веры, обоснованием которой и служит мифология Осириса в его аллегории бога-царя Египта, являются результаты теологического творчества жречества гелиопольского религиозного центра.

Рис 2. Атум – бог солнца проторелигии Египта в Гелиополе

Рис 2. Атум – бог солнца проторелигии Египта в Гелиополе

Сообразно которому предшественником Осириса на царском престоле Египта был бог солнца, Атум-Ра:

«Насколько можно судить по данным, которыми располагает наука, Гелиополь был древнейшим и вместе с тем крупнейшим религиозным центром древнего Египта.

Следы концепции гелиопольского жречества обнаружены во множестве текстов, и в первую очередь в «Текстах пирамид», древнейшем сборнике магическо-религиозных формул. …

В египетских религиозных текстах недвусмысленно подчеркнута божественная природа фараона. Фикция божественной природы фараонов зиждется в египетских текстах на следующих положениях: весь мир, боги и люди были созданы, по доктрине Гелиополя, верховным богом Ра (Атум).

Рис 3. Ра – бог солнца в религии жрецов Осириса Гелиополя

Ра был не только создателем, но и первым повелителем всего сущего, т. е. царем богов и людей, Ра (Атум) – первый фараон. После него правили другие боги, и вот на престоле мира (мир в данном случае тождествен Египту) появляется сын Осириса и Исиды, бог Хор». (1)

Следовательно, главные герои мифологии Осириса – сам Осирис, Исида и их сын Хор (Гор), вошли в теогонию гелиопольского религиозного центра всего лишь в качестве третьего поколения богов:

«От Геба и Нут произошли две пары: Осирис и Исида, Сетх и Нефтида. Итак, Атум и его потомство составляют совокупность девяти божеств, гелиопольскую девятку, или эннеаду». (1)

Этот факт столь же лицемерно проигнорирован апологетами веры в вечную загробную жизнь от египтологии в контексте их заверений о якобы исконности веры в вечную загробную жизнь населения долины Нила.

Актуальность мифологии Осириса для религиозного сознания последователей и жречества двух религий – проторелигии Египта и религии жрецов Осириса, состояла для каждой из них в следующем:

– В закреплении в религиозном сознании последователей проторелигии Египта памяти о постигшей население Египта климатической катастрофы – усыхания климата в Северной Африке, в результате чего 90% территории былого царства растительности Осириса в Египте было поглощено враждебными человеческой природе песками пустынь бога Сетха.

В то время как оставшиеся 10% пришлись на территорию долины Нила, в которой бог растительности Египта, Осирис, и сохранил остатки своего былого царства, продолжая проявлять заботу о своем народе, мигрировавшем в долину Нила с опустошенных песками пустынь владений бога Сетха. Из чего следовало, что бог царства растительности Египта, Осирис, в его аллегории бога-царя Египта, по-прежнему оставался богом-царем Египта, покровительствуя развитию египетской цивилизации долины Нила.

– В обосновании веры в вечную загробную жизнь, символом которой и стал бог жрецов заупокойного культа, Осирис, навечно покинувший бренный мир людей, исключительно, по факту использования в его мифологии, отнюдь, не образа бога растительности Египта, а всего лишь аллегории этого образа – бога-царь Египта. Вследствие чего, бог-царь Египта и лишился жизни в подлунном мире, «убиенный» своим братом, навечно став повелителем потустороннего мира.

Таким образом, умышленное искажение объективной реальности и позволило жрецам заупокойного культа спровадить навечно своего бога в преисподнюю, обосновав этой ложью как веру в вечную загробную жизнь в царстве мертвых Осириса, так и свой заупокойный бизнес.

Прежде чем перейти к конкретизации персоны бога загробного царства проторелигии Египта, следует уделить внимание выяснению причины исключительной по своей важности роли бога растительности в пантеона богов номовых религиозных центров. Это послужит одним из продолжений в развитии темы Утраченного в песках времени изначального смысла мифологии Осириса, позволив ответить и на вопрос: кто был богом загробного царства проторелигии Египта?

Причина исключительной по своей важности роли бога растительности в пантеона богов любого из номов

(сопоставимой с ролью главного бога нома, вследствие чего и возникла аллегория Осириса как бога-царя Египта)

По весьма избирательной специфике своего предназначения, боги номовых религий соответствовали богу Осирису, мифология которого в бытность его богом-царем Египта и возлагала на него заботы лишь о некоторых из аспектов жизнедеятельности своего народа, что столь же было присуще и другим богам проторелигии Египта (номовых религий), в своей совокупности охватывавших все многообразие аспектов жизнедеятельности египтян, в чем и состоял прагматизм происхождения политеизма (многобожия) проторелигии Египта.

Какой бы пафосной эта мысль не показалась, но в этой цитате, отразившей реальное положение вещей в природе человеческого бытия, бог царства растительности Осирис, в контексте постигшей Египет климатической катастрофы, представлен как великий бог, «вдохнувший цивилизационное начало» в только зарождавшуюся в V-IV тысячелетии до н.э. в долине Нила египетскую цивилизацию.

Рис 4. Долина Нила – остатки былого царства растительности Осириса в Египта, избежавшая участи быть поглощенной песками пустынь бога Сетха

Чему и «поспособствовала» постигшая Египет климатическая катастрофа, значительно повысившая численность и плотность населения долины Нила за счет миграции в неё племен (египтян) с простиравшихся к востоку и западу от нильской долины «территорий Египта», на которых былое царство растительности бога Осириса было погребено под песками пустынь бога Сетха:

«Любовь и уважение людей давали Осирису благостную в своей основе власть над людьми и над всем миром. Это вызывало острую зависть со стороны его брата — Сета (Сетха), который захотел стать царем Египта и решил предательски уничтожить Осириса». (5)

Этот факт и простимулировал стремительное развитие египетской цивилизации, для которой ещё во времена становления независимых номов (государств), как никогда прежде, стала крайне насущной проблемой – обеспечение продовольствием населения каждого из номов, численность которого значительно увеличилась за счет миграции в долину Нила пришлых племен. Эта ситуация потенциально угрожала номархам любого из номов голодными бунтами, которые, как свидетельствует история многих стран, зачастую заканчиваются крахом правящего режима. Поэтому недооценивать важность этой проблемы для номархов любого из номов было бы неблагоразумно, поскольку именно они и были кровно заинтересованы в скорейшем её решении, дабы избежать голодных бунтов, а стремительный приток «мигрантов» в нильскую долину и грозил смутой…

Решение продовольственной проблемы лежало не столько в плоскости увеличения площади сельскохозяйственных угодий нома, которая имела свое естественное ограничение в каждом из номов, сколько в необходимости проведения работ по мелиорации с целью повышения эффективности их использования и увеличения урожайности. Поэтому мелиорация сельскохозяйственных угодий приобрела архиважное значение для номархов и жречества богов проторелигии Египта каждого из номов, испокон времен выступавших в единой связке при решении любых вопросов социальной жизни нома.

С одной стороны, это влекло за собой вполне закономерный рост значимости бога растительности в пантеоне богов любого из номов, что достигалось проведением пышных мистерий в его честь накануне сезона сева, дабы простимулировать подавляющее большинство населения каждого нома «на ратный труд» в сезон сельскохозяйственных работ.

С другой стороны, простимулировало жрецов номовых религиозных центров более эффективно планировать и организовывать работы по мелиорации сельскохозяйственных угодий, поскольку они выступали в роли научных советников номархов по этим вопросам, впрочем, как и по многим другим социально важным проектам, что и вошло в традицию жречества богов проторелигии Египта – развивать при храмах своих богов прикладные науки и медицину.

Следовательно, в проторелигии Египта и, в целом, в религиозной культуре долины Нила, бог (царства) растительности, под каким бы иным именем он не фигурировал в каждом из номов, приобрел приоритетное значение в пантеоне номовых богов наравне с главным богом нома, предназначение которого было в легитимизации божественного ореола власти номарха.

И если роль главного бога любого из номов, фактически, потворствовала религиозному сепаратизму нома, то бог царства растительности (бог живой природа Египта) воспринимался как некое универсальное для всех номов божество.

Впоследствии этот факт и предопределил единое его название, сообразно универсальной по своему смыслу для всех номов мифологии, описывавшей результаты климатической катастрофы – утраты богом царства растительности Египта 90% своих территорий, замещенных песками бога пустынь Сетхом, что в корне не соответствовало смыслу и результатам «убийства» Осириса его братом, Сетхом, сообразно мифотворчества жрецов религии заупокойного культа.

Перечисленные выше аргументы и позволяют прийти к выводу о высочайшем уровне приоритета бога растительности в пантеона богов любого их номов, т.е., в целом, в религиозной культуре населения долины Нила, сопоставимому по своему значению с главным богом нома, который легитимизировал власть номарха – царя нома (государства).

Вследствие уравнивания по своей значимости в пантеоне номовых богов главного бога нома и бога растительности, на этапе решения острейшей для того периода продовольственной проблем, и возник образ бога-царя Египта в качестве всего лишь аллегории бога царства растительности Египта, как покровителя флоры саванн, предоставившей приют и пропитание фауне и египтянам ещё задолго до климатической катастрофы, о чем и идет речь в завязке мифологии Осириса:

«Воцарившись, Осирис тотчас отвратил египтян от скудного и звероподобного образа жизни, показал им плоды земли и научил чтить богов». (3)

Роль бога царства растительности была универсальной, под каким бы именем он не фигурировал в каждой из номовых религиях, предопределив собой возникновение столь же универсальной для всех номов доктрины бессмертия души в череде её перевоплощений в подлунном мире, чему и свидетельствовали циклы гибели и возрождения в новой жизни растительности в Египте как до климатической катастрофы, так и после – в долине Нила.

Тем более что подтверждению этой доктрины в религиозном сознании древних египтян служили и многие иные её доказательства, столь же свидетельствовавшие о цикличности и других природных явлений, «отождествляемых с гибелью и возрождением к новой жизни». Например, это касалось бога Солнца (Атум-Ра в Гелиополе), умиравшего в лучах заката на западном горизонте и возрождавшегося к жизни нового дня на востоке:

«Двигаясь без остановки и отдыха, бог Ра никогда не прерывает своего пути. После странствий „по таинственным странам Запада", …, он снова через 12 часов достигает пределов востока, чтобы снова показаться во всем блеске. …

Рождение человека аналогично появлению солнца на восток; смерть его — исчезновению на западе». (6)

Жречество же религии Осириса лицемерно ограничилось использованием в мифологии Осириса лишь его аллегории бога-царя Египта, дабы обосновать идею вечной загробной жизни в царстве мертвых своего бога, посредством его мифологизированного убийства, совершенно проигнорировав при этом принадлежность главных героев мифологии к богам природных стихий, коими и были два брата:

Осирис – бог царства растительности Египта в своей аллегории бога-царя Египта;

Сетх – бог царства пустынь, враждебных человеческой природе.

Это и позволило жрецам религии Осириса совершить, фактически, подлог, умышленно исказив последствия климатической катастрофы в Северной Африке.

В то время как для жречества богов проторелигии Египта, необремененного корыстолюбием, в отличие от дельцов заупокойного бизнеса религии Осириса, бог царства растительности Египта, Осирис, в своей (ни более чем) аллегории бога-царя Египта, остался по-прежнему здравствующим богом проторелигии Египта. Поэтому печальные, в целом, для растительности Северной Африки последствия усыхания климата никоем образом не отразились ни на парадигме религиозного мышления проторелигии Египта, ни на представлениях в ней о владыке загробного царства с его «судом Маат», чему впоследствии египетская цивилизация и была обязана признанием «египтян самым благочестивым из всех народов». (2)

Конкретизация персоны бога загробного царства проторелигии Египта

Для жречества религии Осириса с её верой в бессмертие души в вечности загробной жизнь было архи важно предоставить адептам своей религии исчерпывающие представления о царстве мертвых своего бога, как о месте благостной для них перспективы вечной загробной жизни!

Поэтому развитию концепции загробного мира уделялось особое внимание на всех этапах совершенствования представлений о нем, которые (этапы) соответствовали, в частности, четырем «периодам истории египетской религии, по версии О.Р. Тіеlе», отождествленной в египтологии апологетов веры в вечную загробную жизнь, всецело, лишь с религией жрецов Осириса, при игнорировании самым беспардонным образом истории номовых религии – проторелигии Египта:

«Тіеlе был первым и единственным ученым, отважившимся написать связную и довольно подробную историю египетской религии. … О.Р. Тіеlе (1902) делит всю историю египетской религии на 4 периода:

1) мемфисский пер. (древнее царство);

2) первый фиванский пер. (среднее царство);

3) второй фиванский (новое царство) и

4) саитский период.

Древнее царство обнимает собой первые 6 династий». (7)

Каждому из первых трех «периодам истории египетской религии, по версии О.Р. Тіеlе», т.е. истории религии жрецов Осириса, соответствовали свои заупокойные тесты, предназначенные, отчасти, для разных категорий клиентов заупокойного бизнеса по мере столь же поэтапного роста их численности:

1) Мемфисскому периоду (Древнее царство) соответствовали «Тексты пирамид» (конец V династии – 24 век до н.э.), предназначенные для фараонов (номархов) и их ближайшего окружения, что соответствовало элитарному статусу религии Осириса:

«О ба обыкновенных людей в последнем смысле слова древнейшие тексты хранят молчание – в «Текстах пирамид» упоминается только ба умершего фараона». (1)

2) Первому фиванскому периоду (Среднее царство) – «Тексты саркофагов»,

предусматривавшие по ходу первого этапа кампании по «демократизации» заупокойного культа вовлечение в число адептов религии Осириса представителей знати, сановной знати, что соответствовало лишь незначительному уровню «снижения планки» былой элитарности религии жрецов Осириса, по мере поступательного развития индустрии заупокойного бизнеса:

«Крушение Старого царства явилось глубоким потрясением для политического и духовного развития Египта… Изменения наступили и в погребальном культе, началась его "демократизация", появляются "Тексты саркофагов…" (8)

3) Второму фиванскому периоду (Новое царство) – «Книга мертвых», вошедшая в употребление на втором этапе кампании по «демократизации» заупокойного культа, развернутой в эпоху Нового царства в целях дальнейшего наращивания масштабов индустрии заупокойного бизнеса, за счет вовлечения в число адептов религии Осириса уже мало-мальски состоятельных египтян из разных слоев общества:

«Сущность этой демократизации состояла в том, что теперь не только фараон, спавший вечным сном в своей пирамиде, не только его вельможная и сановная знать, погребенная в многочисленных мастаба, но и простые смертные претендуют на привилегии в потустороннем мире». (1)

Клиентура заупокойного бизнеса, по мере роста её численности и снижения былого уровня элитарности религии Осириса в каждом последующем периоде её истории, тем не менее неизменно получала единые гарантии «наследовать рай в загробном царствие бога жрецов заупокойного культа», безотносительно своего прижизненного морального облика.

Формально, этот заупокойный бизнес был уподоблен банальной торговле местами в раю царства мертвых бога дельцов заупокойного бизнеса, коль скоро особенности морального облика претендентов на это вечное загробное «счастье» ровным счетом не имели никакого значения, поскольку «при наличие денежного обеспечения, место в раю было гарантировано» ...

И заметьте, не было ни одного негативного отзыва от многочисленных клиентов, воспользовавшихся услугами жрецов заупокойного культа, в части их претензии на какие-либо неудобства, причиненные (ему или ей) в райской обители вечной жизни.

Это ли не лучшая реклама услуг заупокойного бизнеса.

Таким образом, для жречества религии Осириса было чрезвычайно важно уделять особое внимание, на каждом из этапов совершенствования концепции загробного мира, представлениям о благостных перспективах вечной жизни в нем клиентов своего бизнеса, по мере роста их численности и развития индустрии услуг заупокойного бизнеса.

Для жречества же богов проторелигии Египта с её верой в бессмертие души в череде её перевоплощений в подлунном мире, подразумевавшей под собой некий период потустороннего её существования перед последующей реинкарнацией, актуальность темы загробного существования души была не столь насущной, как для жречества религии Осириса. Тем не менее парадигма религиозного мышления проторелигии Египта подразумевала под собой существование загробного царства как места временного пребывания душ усопших перед последующей реинкарнацией, в котором и вершила свой праведный суд над усопшими богиня Маат, отождествлявшая в своем лице весь перечень этических устоев египетского общества, установленных Творцом:

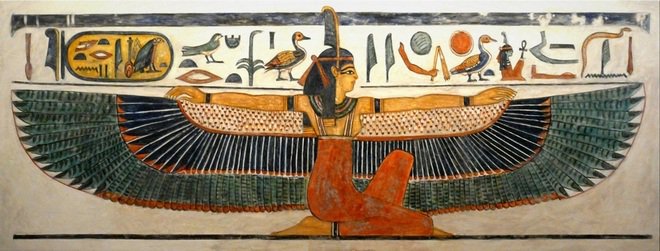

Рис 5. Маат

Рис 5. Маат

«Маат – это надлежащий порядок в природе и обществе, который установил творец, а посему все, что правильно и точно; вместе с тем это закон, порядок, справедливость и правда. …

Маат во всех своих аспектах символизирует божественное установление, правильность жизненных устоев и нравственных принципов.

Концепция Маат составляет основное звено египетской этики». (1)

Следовательно, в загробном царстве проторелигии Египта и вершился «суд Маат», беспристрастно воздавая усопшим по их прижизненным заслугам – «добром за добро и злом за зло», стимулируя в религиозном сознании последователей проторелигии Египта стремление «прожить жизнь с Маат в сердце», т.е. вести праведный и законопослушный образ жизни, что и было одним из важнейших аспектом деятельности жречества проторелигии Египта (каждого из номов)!

В результатах их деятельности, благотворно отражавшейся на морально-нравственном климате социума любого из номов, вполне закономерно, были заинтересованы как номархи, поощрявшие деятельность своих религиозных центров, так и фараоны, ещё со времен эпохи Раннего и Древнего царств оказывавшие покровительство крупным и второстепенным религиозным центрам, периодически преподнося им «щедрые дары движимого и недвижимого имущества». (1)

Своеобразным гимном беспристрастному «суду Маат» в загробном царстве проторелигии Египта служат назидательные слова главного героя «сказки о доле богача и бедняка в загробном царстве Осириса», Са-Осириса, своему отцу:

«Смотри, отец мой Сатни! Их души приходят на суд царства мертвых, и, если они творили добро на земле, здесь воздают им добром, но если они творили зло, здесь воздают им злом.

Так ведется извечно и не изменится никогда»". (1)

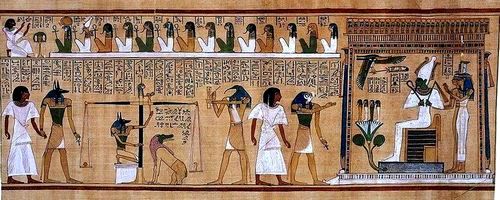

Предназначение этой сказки, авторство которой принадлежало жречеству проторелигии Египта, сводилось к дискредитации в глазах адептов религии Осириса представлений о загробном суде их религии времен Нового царства, в котором заупокойная магия «Книги мертвых» гарантировала любому её «обладателю» оправдательный вердикт судилища богов, что полностью обесценивало значимость процедуры судопроизводства, позаимствованной из проторелигии Египта – «суда Маат» (психостасия – «взвешивание сердца»):

Рис 6. Изображение суда Осириса из «Книги мертвых».

«Умерший, ссылаясь на знание имен судей, делает их для себя безопасными и превращает свои оправдания в магические формулы, заставляющие признать его невиновность. Всякий египтянин с этой главой в руках и на устах оказывался безгрешным и святым, … Таким образом, вся глава (125-я) была просто талисманом против загробного осуждения». (1)

В сказке о Са-Осирисе, фактически, приведено некое единообразие представлений о загробном суде в царстве мертвых двух религий(!): проторелигии Египта и религии жрецов Осириса, посредством упоминания в ней о двух процедурах загробного судопроизводства, обе из которых присутствовали в концепции загробного суда религии жрецов Осириса:

1) шестой зал соответствовал процедуре судопроизводства дельцов заупокойного бизнеса:

«Потом проникли они в шестой зал, и здесь Сатни-Хемуас увидел судилище богов в царстве мертвых. Каждый бог сидел на своем месте, и привратники царства мертвых оглашали приговоры». (1)

2) седьмой зал – процедуре судопроизводства проторелигии Египта, «суду Маат»:

«Вслед за сыном своим Са-Осирисом Сатни Хемуас прошел дальше, в седьмой зал, и увидел там великого бога Осириса. Он сидел на троне из чистого золота, увенчанный короной Атеф. По левую руку от него стоял Анубис, великий бог, а по правую руку от него стоял Тот, великий бог, и все боги судилища царства мертвых теснились справа и слева от них.

Перед ними стояли весы, на которых боги судилища царства мертвых взвешивали содеянное людьми добро и зло. Великий бог Тот записывал то, что показывали весы, а Анубис оглашал приговоры богов». (1)

В отличие от приоритетной значимости в религии дельцов заупокойного бизнеса коррупционноемкой процедуры судопроизводства с её магией (шестой зал), якобы гарантировавшей её адептам оправдательный вердикт, в сказке о Са-Осириса значимость вердикта судей шестого зала попросту проигнорирована за своей никчемностью, поскольку решающее значение при вынесении приговора в седьмом зале имели показания весов в контексте процедуры «суда Маат» проторелигии Египта.

Фактически, в сказке о Са-Осирисе представлена приоритетная роль «суда Маат» проторелигии Египта в царстве мертвых, едином(!) для обеих религий на этапе вынесения вердикта суда, подчеркивая неподверженность «суда Маат» «всесильной магии» жрецов религии Осириса, в связи с чем и воздававшего справедливо подсудимым в царстве мертвых по их прижизненным «заслугам, взвешивая на весах содеянное ими добро и зло».

В этом и убеждается отец Са-Осириса, Сатни Хемуас, глядя на страдания богача – «шип двери торчит в его правом глазу...», доли которого в царстве мертвых Осириса он позавидовал, когда наблюдал за его пышными похоронами, в чем и состояла мораль этой сказки:

«И того богача, которого ты заметил, тоже привели на суд царства мертвых. Взвесили боги добрые и злые дела, совершенные им на земле, и нашли, что зло, им содеянное, перевешивает содеянное им добро. И тогда повелели боги покарать его в царстве мертвых. Ты видел его!.. Шип двери торчит в его правом глазу...»

Следовательно, в сказке о Са-Осирисе представлены приоритеты процедуры загробного судопроизводства проторелигии Египта в «седьмом зале» на фоне ничтожества заупокойной магии «Книги мертвых» и коррупционноемкой процедуры судопроизводства, чему и соответствовало судилище богов в «шестом зале».

Это дискредитирующее религию Осириса обстоятельство усугубляется ещё и упоминанием о повторной реинкарнации Са-Осириса, что вообще ставило под сомнение веру религии Осириса в вечную загробную жизнь:

«В заключение сказки говорится о том, что этот мальчик был не кто иной, как умерший полторы тысячи лет назад знаменитый колдун и волхв, снова посланный жить на землю самим царем мертвых, богом Осирисом».

А это деяние «царя мертвых, бога Осириса», который «снова посылает жить на землю Са-Осириса», учитывая приведенную выше аргументацию, придает нашим поискам персоны бога загробного царства проторелигии Египта вполне конкретное направление, требующее своего обоснования. О чем и пойдет речь далее.

Единый бог загробного царства двух религий

Сказка о Са-Осирисе примечательна ещё и тем, что во главе загробного царства двух религий, основанных на альтернативных парадигмах религиозного мышления – проторелигии Египта и религии жрецов Осириса, находится единый для этих религий бог Осирис!!!

Основы веры в бессмертие души в череде её перевоплощений в подлунном мире

В проторелигии Египта, являвшейся исконной религии населения долины Нила, богом загробного царства был Осирис в качестве здравствующего бога царства растительности Египта, которое предоставило приют и пропитание фауне и египтянам, предопределив этим фактом в мифологии Осириса его аллегорию бога-царя Египта.

Оба образа Осириса: бога растительности в его аллегории бога-царя Египта и бога загробного царства в проторелигии Египта были органично взаимосвязаны между собой, не противореча друг другу!

Ибо как бог царства растительности Египта, Осирис, отождествлял собой доктрину бессмертия души в череде её перевоплощений в подлунном мире, подтверждением чему и служили циклы гибель и возрождение к новой жизни растительности…, «как свидетельство вечной жизни» – Г. Кеес. (4)

Эта доктрина подразумевала под собой и безусловное наличие загробного царства в проторелигии Египта, столь же подвластного Осирису в силу его исключительной роли в циклах как гибели, так и возрождения к жизни …, фактически, являвшемуся символом бессмертия души в двух мирах: подлунном и загробном!

И вполне закономерно, что бог царства растительности Египта, Осирис, реализуя в проторелигии Египта это своё основное предназначение, ещё и стал богом загробного царства, в котором душа пребывала в ожидании очередной реинкарнации в подлунном мире в той же мере, в какой черная плодородная земля долины Нила после завершения сезона половодья способствовала обновлению в нильской долине растительности и прорастанию посевов, в частности, зерновых злаков на сельскохозяйственных угодьях египтян.

Поэтому для жречества проторелигии Египта бог растительности, Осирис, в качестве бога живой природы оставался всегда здравствующим богом, дав приют и пропитание фауне и египтянам в долине Нила, что и соответствовало по-прежнему его аллегории бога-царя Египта, не противореча его образу бога загробного царства проторелигии Египта, а органично дополняя его.

Органичное единение этих двух образов Осириса в проторелигии Египта составляло основу её парадигмы религиозного мышления – веры в бессмертие души в череде её перевоплощений в подлунном мире, подразумевавшей под собой и некий период её существования в загробном мире.

Впоследствии, результаты адекватного восприятия жречеством проторелигии Египта природных явлений и прославили египетскую цивилизацию среди иных народов, благодаря высочайшему для своего времени уровню развития прикладных наук и медицины, значительно повысив культурный и научный уровень населения Древнего Египта, о чем свидетельствуют слова автора «Анонимного географического трактата IV в. н. э. (34–37: сведения о Египте и Александрии)»:

«Во всяком случае, Египет преимущественно перед другими странами богат мужами, сведущими в науках. Ведь в его главном городе Александрии ты найдешь философов любого племени и любой школы. Когда между египтянами и греками возник спор о первенстве, египтяне признанные более глубокими и совершенными в мудрости, победили, и первенство было присуждено им.

И действительно, невозможно найти ни в одной области знания сведущего человека — не египтянина родом. Поэтому Египет всегда привлекал философов и мужей науки, которые отличались исключительной мудростью. Ведь они чужды какого бы то ни было шарлатанства; каждый из них доподлинно знает то, о чем говорит, и поэтому никто не берется за все, но каждый исполняет свое дело, украшая его ученостью».

Основы веры в вечную загробную жизнь

В свою очередь, жречество религии Осириса, лживо извратив в корыстных целях реальные последствия климатической катастрофы, воспользовалось в своей мифологии лишь аллегорией Осириса в качестве бога-царя Египта, формально, очеловечив образ бога царства растительности Египта, что и позволило им «посредством его убийства» узаконить в своей религии лишь один-единственный образ Осириса – бога царства мертвых:

«Осирис же, «утомленный сердцем» (wrd ib) в результате гонений и перенесенных страданий, становится царем в потустороннем мире, судьей умерших». (1)

В то время как в проторелигии Египта Осирис фигурировал в двух своих образах, органичное слияние которых и составляло основу её парадигмы религиозного мышления.

Отсутствие меркантилизма у жречества богов проторелигии Египта и не позволило им скатиться в пропасть Лжи и Лицемерия, подобно жрецам религии заупокойного культа, умудрившихся «лишить земной(!) жизни своего бога», спровадив его навечно в преисподнею.

И это(!), невзирая на бессмертный статус, в целом, богов природных стихий, каковыми и были два брата – боги природных стихий: Осирис как бог царства растительности в его аллегории бога-царя Египта и бог царства пустынь, Сетх, в связи с чем они и фигурируют в мифологии Осириса как братья.

Следствием из приведенной выше аргументации является констатация предельно очевидного факта – в основе веры в вечную загробную жизнь, возникшей в IV тысячелетии до н.э. в среде жречества религии Осириса, лежит ложь и корыстолюбие этих предприимчивых основателей заупокойного бизнеса, в своей совокупности позволившие им обогащаться на торговле местами в раю царства вечной загробной жизни своего бога.

Для этого им и потребовалось совершить несуразное для здравого смысла деяние – «лишить земной жизни бога» одной из природных стихий, а именно бога живой природы Египта, Осириса, лицемерно воспользовавшись в своей мифологии о нем лишь его аллегорией – бога-царя Египта.

Наряду с этим фактом, следует констатировать ещё одно ни менее важное обстоятельство – заимствование (плагиат) жречеством религии Осириса образа своего бога в качестве бога царства мертвых из проторелигии Египта, в которой Осирис ещё задолго до возникновения религии жрецов заупокойного культа и фигурировал в образе бога загробного царства, как места временного пребывания в нем души в ожидании последующей реинкарнации.

Этому факту, в частности, свидетельствует Сказка о доле богача и бедняка в царстве мертвых Осириса, авторство которой принадлежало жречеству проторелигии Египта, а сообразно её смыслу – бог царства мертвых Осирис и инициирует реинкарнацию Са-Осириса:

«В заключение сказки говорится о том, что этот мальчик был не кто иной, как умерший полторы тысячи лет назад знаменитый колдун и волхв, снова посланный жить на землю самим царем мертвых, богом Осирисом».

Основы мирного сосуществования двух религий

Религия жрецов Осириса, возникнув первоначально в качестве элитарной религии номархов и фараонов, имела свою исключительную привлекательность для них, тем не менее они были крайне заинтересованы в результатах деятельности жречества богов проторелигии Египта, в частности, сообразно одному из её аспектов, благотворно отражавшемуся на морально-нравственный климат общества.

Формально, с возникновением религии дельцов заупокойного бизнеса, бог проторелигии Египта, Осирис, стал универсальным богом загробного царства для обеих религий, поэтому жречество этих религий и сосуществовало мирно на первых порах – в эпоху Раннего и Древнего царства, как, впрочем, и за несколько веков до объединения Египта – с момента концептуального обоснования парадигмы религиозного мышления жрецов заупокойного культа, что и соответствовало генезису религии Осириса.

Жречество религии Осириса не возникло на пустом месте, скажем, где-то вне религиозных номовых центров, а представляло собой совокупность наиболее меркантильной прослойки жречества проторелигии Египта, включившей в себя жрецов пришлых племен, мигрировавших в нильскую долину с территорий Египта, поглощенных песками пустынь бога Сетха.

По всей видимости, в среде жрецов пришлых племен и зародилась идея вечной загробной жизни, воспринятая с восторгом корыстолюбивой прослойков жрецов проторелигии Египта, основавших совместно собственную религию заупокойного культа в номовых религиозных центрах. Более подробно этот процесс описан в работе Тайны религии Древнего Египта Часть I в разделах:

1. Предыстория возникновения верований о вечной загробной жизни в религиозной культуре населения долины Нила.

2. Проторелигия нильской долины и причины возникновения религии Осириса

3. Неординарная особенность возникновения религии Осириса в религиозной культуре долины Нила

Опираясь на представления об Осирисе в проторелигии Египта, который олицетворял собой доктрину бессмертия души, утрированно, «путешествующей» по обоим мирам – подлунному и загробному, основателям заупокойного культа, ставшим «свидетелями» гибели растительности Египта на бесконечных просторах по обоим берегам Нила, и снизошла идея веры в вечное загробное существование души.

Эта идея нашла свое концептуальное обоснование в среде корыстолюбивой прослойки жрецов проторелигии Египта, посредством гиперболизации продолжительности загробного периода существования души в проторелигии Египта, устремленного в вечность. Чем, формально, и была обоснована вера в вечную загробную жизнь в религии жрецов заупокойного культа.

Следовательно, религия жрецов Осириса возникала, исключительно, на базе проторелигии Египта в номовых религиозных центрах,

во-первых, унаследовав из неё образ Осириса как бога загробного царства;

а во-вторых, гиперболизация продолжительности периода временного пребывания души в загробном царстве Осириса проторелигии Египта, устремленная в вечность, стала основой веры в вечную загробную жизнь.

В свою очередь, гиперболизация продолжительности периода пребывания души в загробном царстве проторелигии Египта, став основой веры в вечную загробную жизнь, обрекла бога Осириса в религии жрецов заупокойного культа на утрату одного из двух образов Осириса, которые органично сосуществовали в проторелигии Египта – бога царства растительности и бог загробного царства, а именно на утрату образа Осириса как бога царства растительности! Ибо в контексте парадигмы религиозного мышления жрецов заупокойного культа, образ Осириса как бога растительности не просто утратил свой смысл, а категорически противоречил основам веры в вечную загробную жизнь. Ведь именно этот образ Осириса и отождествляет собой бессмертия души в подлунном мире, чему и соответствует ежегодный процесс обновления растительности в подлунном мире, которому и покровительствует Осирис в образе бога царства растительности.

И поскольку образ Осириса как бога растительности в его аллегории бога-царя Египта категорически противоречил основам веры в вечную загробную жизнь, жречество заупокойного культа поступило «мудро», решив его изъять посредством мифотворчества для обоснования лишь единственного в своей религии образа Осириса, исключительно, лишь как бога царства мертвых.

Процесс и результат этого изъятия и описан жрецами заупокойного культа в мифологии Осириса, повествующей о гибели бога-царя Египта, т.е. бога царства растительности Египта, от рук своего «завистливого» брата, бога царства пустынь Сетха.

И закономерным следствием гибели бога-царя Египта, т.е. гибели бога царства растительности Египта, становится его, условно, восшествие в потусторонний мир в образе бога царства мертвых религии жрецов заупокойного культа:

«Осирис же, «утомленный сердцем» (wrd ib) в результате гонений и перенесенных страданий, становится царем в потустороннем мире, судьей умерших». (1)

В мифологии Осириса приведено логичное и вполне правдоподобное для «паствы» религии жрецов Осириса обоснование веры в вечную загробную жизнь и генезиса бога царства мертвых, для чего и потребовалось лишить «жизни» бога одной из природных стихий – бога царства растительности Египта, Осириса, в его аллегории бога-царя Египта.

Поэтому лишь образ Осириса как бог загробного царства стал универсальным его образом в обеих религиях(!), в то время как Осирис в образе бога растительности, сохранив свое значение в проторелигии Египта, утратил его в религии жрецов заупокойного культа.

Это и составляет основу отличия двух альтернативных парадигм религиозного мышления(!), характерных не только для проторелигии Египта и религии жрецов Осириса, но и для религиозной культуры всего человечества.

Таким образом, в религии жрецов заупокойного бизнеса бог Осирис представлен в единственном своём образе – бога загробного царства, что и служит обоснованием парадигмы религиозного мышления жречества заупокойного культа – веры в вечную загробную жизнь в царстве мертвых Осириса.

В то время как в проторелигии Египта, Осирис представлен в обоих своих образах, органичное слияние которых столь же служит обоснованием веры в бессмертие души в череде её перевоплощений в подлунном мире, подразумевая под собой чередование двух образов Осириса в процессе реинкарнации души, «совершающей последовательно путешествие» по обоим мирам: подлунному и загробному, что и соответствует смыслу парадигмы религиозного мышления проторелигии Египта.

Следовательно, в египетской цивилизации получили свое обоснование две альтернативные парадигмы религиозного мышления религиозной культуры человечества:

– веры в бессмертие души в череде её перевоплощений в подлунном мире;

– веры в бессмертие души в вечности загробной жизни.

Осирис, олицетворяя собой доктрину бессмертия души в обеих религиях, является единым для них богом загробного царства!

И если Осирис в образе бога загробного царства проторелигии Египта, опосредованно – через свое жречество, стимулировал стремление её последователей «прожить жизнь с Маат в сердце», благотворно отражавшееся на морально-нравственном климате египетского общества, в чем были крайне заинтересованы как номархи, так и фараоны.

То Осирис, в той же ипостаси, но уже в религии дельцов заупокойного бизнеса, символизируя собой идею вечной загробной жизни, столь же опосредованно – через свое жречество, оказывал диаметрально противоположное влияние на моральный климат общества, посредством растления клиентов своего заупокойного бизнеса, стимулируя у них чувство презрения к богине Маат, т.е. к этическим устоям египетского общества.

Обе религии выполняли в социуме каждого нома и, в целом, единого государства, каждая свое предназначение, в чем были заинтересованы номархи и фараоны, как элитарные клиенты религии жрецов заупокойного культа времен Древнего царства, получившие в ней свои преференции от веры в вечную загробную жизнь, оставив своим подданным прерогативу исповедовать проторелигию Египта, в чем они столь же были заинтересованы.

Тем не менее тлетворное влияние заупокойного бизнеса религии Осириса на моральный климат египетского общества возрастало по мере увеличения численности её «паствы» на каждом из трех этапов развития индустрии её заупокойного бизнеса, которые соответствовали трем эпохам истории Древнего Египта: Древнего (1-я – 6-я династии), Среднего и Нового царства.

В отличие от политеизма многочисленных номовых религий – проторелигии Египта, религия жрецов Осириса представляет собой первую в истории религиозной культуры человечества монотеистическую религию, значительно повлиявшую на вектор развития египетской цивилизации, как и всего человечества, о чем более детально речь пойдет отдельно, в контексте развития темы – Монотеизм религии жрецов Осириса.

Сентябрь-октябрь 2025г.

Литература

1. Коростовцев М.А. Религия Древнего Египта. Москва. Изд-во «Наука». 1976.

2. Ян Ассман. Египет: теология и благочестие ранней цивилизации. Москва. Присцельс. 1999

3. Плутарх. Исида и Осирис. Киев. изд. УЦИММ-ПРЕСС, 1996.

4. Кеес Г. Заупокойные верования древних египтян. От истоков и до исхода Среднего Царства. СПб.: Изд-во «Журнал ,,Нева“». 2005.

5. Пунин А. Л. Искусство Древнего Египта. Санкт-Петербург. изд. АЗБУКА-КЛАССИКА. 2008.

6. Масперо Г. Древняя история народов Востока. М. Издание Солдатенкова. 1895.

7. Кагаров Е.Г. Религия Древнего Египта. С.-Петербург. Типография М. Меркушева. Невский пр. 8. 1908.

8. Ребрик. В.В. Древнеегипетская магия и медицина. Санкт-Петербург. 2016.