Монотеизм религии Осириса

Алекс Кандр

«Именно в этой стране мы должны искать

истоки цивилизации». Ж.–Ф. Шампольон

Концептуальное оформление во второй половине IV тысячелетия до н.э. парадигмы религиозного мышления основателей заупокойного культа – веры в бессмертие души в вечности загробной жизни, представлявшей собой альтернативу исконной парадигме религиозного мышления населения долины Нила (проторелигии Египта) – вере в бессмертие души в череде её перевоплощений в подлунном мире, заложило основы формирования первой в истории религиозной культуры человечества монотеистической религии Осириса.

Генезис религии жречества Осириса значительно повлиял на вектор развития египетской цивилизации, как и всего человечества, обусловленный ранее ценностными приоритетами парадигмы религиозного мышления проторелигии Египта, стимулировавшими стремление её последователей «прожить жизнь с Маат в сердце» – строго придерживаться этических устоев своего социума и его законов, под каким бы иным именем, изначально, богиня Маат не фигурировала бы в каждом из номов. Поскольку отождествляемые ею этические устои общества универсальны для социума любого нома:

«В свете науки любая этика, и египетская в том числе, является результатом объективного развития общества, рождается социальной необходимостью». (1)

Механизм реализации бессмертия души в череде её перевоплощений в подлунном мире основан на идее кармической ответственности человека за содеянные им при жизни «злые и добрые дела», отражавшиеся как на «его участи» в последующей реинкарнации, так и на посмертную участь временного пребывания в загробном царстве Осириса* проторелигии Египта. Где и вершила свой беспристрастный суд богиня Маат, воздавая усопшим по их прижизненным заслугам – «добром за добро и злом за зло», что и стимулировало в религиозном сознании последователей проторелигии Египта стремление «прожить жизнь с Маат в сердце».

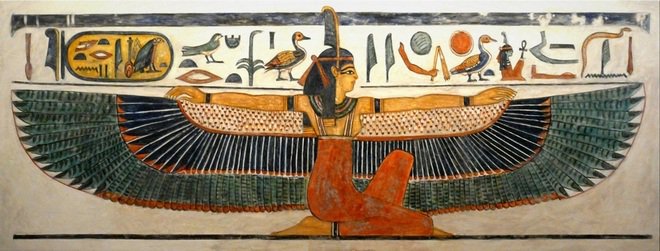

Рис 1. Маат

«Маат – это надлежащий порядок в природе и обществе, который установил творец, а посему все, что правильно и точно; вместе с тем это закон, порядок, справедливость и правда. …

Маат во всех своих аспектах символизирует божественное установление, правильность жизненных устоев и нравственных принципов.

Концепция Маат составляет основное звено египетской этики». (1)

Этот аспект деятельности жречества богов проторелигии Египта каждого из номов, вполне закономерно, был чрезвычайно важен для номархов, значительно облегчая им процесс управление своими подданными, предрасположенными к законопослушанию и благонравию, что, безусловно, отражалось позитивно на морально-нравственном климате социума любого из номов.

Стремление «прожить жизнь с Маат в сердце», культивируемое жречеством проторелигии Египта в египетском обществе, касалось не только простолюдинов, но и номархов, столь же призванных почитать богиню Маат, что и позволяло им стоя на страже её принципов, отчасти, оформленных в законодательном порядке светской властью номарха в виде законов, подкрепленных «надзорными органами» и судебной системой.

Кроме оценок этических аспектов жизни человека в социуме, механизм реализации бессмертия души в череде её перевоплощений в подлунном мире предусматривал в себе наследование навыков профессиональной и социальной деятельности, приобретаемых человеком в предыдущих воплощениях, столь же стимулируя их развитие в последующих. Эта важнейшая особенность парадигмы религиозного мышления проторелигии Египта являлась исчерпывающим доказательством её реалистичности, ибо позволяло на её основе, в частности, дать объяснение врожденным способностям детей, с малолетства предрасположенным к тому или иному роду деятельности.

Поэтому парадигма религиозного мышления жречества проторелигии Египта и её последователей имела не только позитивно оцениваемые последствия своего влияния на морально-нравственный климат социума любого из номов, но и оказывала столь же позитивное влияние на готовность египтян совершенствовать свои врожденные навыки из воплощения в воплощение, что стимулировало их трудолюбие и осознанное отношение к результатам своей деятельности; в своей совокупности позволяя в каждом последующем воплощении, оттачивая свои врожденные навыки, совершенствовать свое профессиональное мастерство. О чем свидетельствовали высочайшие для своего времени достижения в развитии прикладных наук, в частности, способов обработки каменных блоков, и в архитектуре, принимая во внимание несколько тысячелетий истории египетской цивилизации, исчисление которой как минимум на тысячелетие отстояло от времен образования единого государства на рубеже IV-III тысячелетия до н.э.

Следовательно, парадигма религиозного мышления жрецов проторелигии Египта выполняла в египетском обществе не просто роль какой-то бижутерии – пустышки, используемой для манипуляцией религиозным сознанием египтян с известной целью, а имела под собой вполне реальную основу, позволявшую дать объяснение многим закономерностям человеческого бытия, позитивно отражаясь на всех аспектах жизнедеятельности египтян.

Основы политеизма проторелигии Египта

Исконный политеизм номовых религий и, в целом, проторелигии Египта, с их неким разнообразие богов во главе с главным богом каждого из номов, стал следствием прагматизма религиозной культуры населения долины Нила, отчасти, свойственного и другим ранним цивилизациям. Его основу составляло многообразие как индивидуальных, так и социальных аспектов человеческого существования, которые были поставлены в зависимость от тех или иных сил природной стихии и иных её факторов, вследствие чего и ставших прообразами многочисленных богов в каждом из номов долины Нила.

В прагматизме религиозной культуры населения долины Нила нет ничего удивительного, поскольку жречество богов проторелигии Египта представляло собой интеллектуальную и научную элиту любого из номов, развивая при храмах своих богов прикладные науки и медицину, что было, безусловно, направлено на улучшение условий жизнедеятельности египтян и их здоровья, позитивно отражаясь на продолжительности жизни (в подлунном мире).

Результаты своей деятельности жречество проторелигии Египта приписывало своим богам, таким образом проявлявших заботу об египтянах каждого из номов, чему, в частности, соответствовали представления о боге живой природы, Осирисе, как о боге царства растительности, по этой причине представленном в своей аллегории бога-царя Египта в его мифологии, который и проявлял трогательную заботу о своем народе:

«Воцарившись, Осирис тотчас отвратил египтян от скудного и звероподобного образа жизни, показал им плоды земли и научил чтить богов». (3)

Впоследствии, достижения жречества проторелигии Египта в развитии прикладных наук прославили египетскую цивилизацию в глазах мужей науки иных народов. В частности, на базе заимствования древнегреческими философами достижений египетской науки, ими были основаны многочисленные школы философии, заложившие основы науки западной цивилизации…

Поэтому жречество богов проторелигии Египта, с их прагматичным и строго научным подходом к восприятию тайн окружавшего мира, которые и порождали собой мистицизм естественного богословия и многобожия, представляло собой прототип ученых эпохи Возрождения, столь же наделенных естественным богословием, которое ни столько не препятствовало их занятием в сфере естественных наук, сколько благоприятствовало успеху в их деятельности. Это естественное богословие и поощряло их выходить за рамки догматики ортодоксального Христианства в поисках научного объяснения тех или иных явлений природы, что, мягко говоря, не приветствовалось Церковью.

Таким образом, парадигма религиозного мышления проторелигии Египта, подкрепленная учением о «суде Маат» с его идеей кармического воздаяния усопшим, придавала вполне определенное направление вектору развития египетской цивилизации. Что впоследствии – ко второй половине I тысячелетия до н.э., и отразилось на представления о египетском народе Геродота и других античных авторов, «как о самом благочестивом из всех народов»:

«Геродот и другие античные авторы подтверждают сложившееся у нас впечатление, называя египтян самым благочестивым из всех народов». (2)

Однако сохранение этого вектора развития египетской цивилизации ко второй половине I тысячелетия до н.э. было сопряжено с многовековой борьбой с силами, пытавшимися в корне его изменить, предав ему диаметрально противоположное направление, о чем и пойдет речь далее.

- Назад

- Вперёд >>