Тайны религии Древнего Египта. Част I

Алекс Кандр

Неизвестная человечеству прежде парадигма религиозного мышления, альтернативная концепции реинкарнации (КР) или вере в переселение души, возникла в религиозной культуре населения долины Нила где-то во второй половине IV тысячелетии до н.э., став основой религии жрецов Осириса с её верой в вечную загробную жизнь и могучей индустрией заупокойного бизнеса, о чем свидетельствуют величественные пирамиды Гизы III тысячелетия до н.э.

Рис 1. Пирамида Гизы.

До появлении религии жрецов Осириса религиозная культура населения долины Нила была представлена многочисленными религиями номов, совокупность которых по признаку их принадлежности к одной парадигме религиозного мышления позволяют вести речь о них как о проторелигии нильской долины (проторелигии Египта).

Как можно было убедиться на примере торговли индульгенциями, Римско-католическая церковь была весьма изобретательна в способах извлечения финансовой выгоды из манипуляции участью душ христиан в загробном мире, чему церковный бизнес обязан, исключительно, отказу от КР в Христианстве. В связи с этим было бы интересно выяснить: как обстояли дела на этом поприще у их коллег по ремеслу ведения заупокойного бизнеса в Древнем Египте, принимая во внимание заимствование Христианством идеи отказа от КР из религии жрецов Осириса.

Несмотря на очевидные различия между этими религиям, тем не менее своему успеху жреческий и церковный бизнес обязаны отказом этих религий от КР, что и гарантировало процветание как бизнеса жрецов заупокойного культа религии Осириса на протяжении более двух из трех тысячелетий своего существования, так и церковного бизнеса, начиная с IV века от Р.Х.

Так что авторство мощнейшей по своему финансовому потенциалу парадигмы религиозного мышления, основанной на отказе от КР, принадлежит не христианской теологии (с её представлениями о вечной загробной жизни христиан и архиважной роли «наместников Бога на земле», священников, в деле порой отнюдь небескорыстного спасения христианских душ), а теологическому творчеству жречества Осириса, которое, начиная с последней трети IV тысячелетия до н.э. на протяжение более двух тысячелетий развивало и совершенствовало представления своих адептов как о загробном мире, так и об их участи в вечности загробной жизни в царстве мертвых Осириса.

Поэтому факт возникновения в доисторическом Египте совершенно новой для человечества парадигмы религиозного мышления, основанной на отказе от КР, должен иметь вескую причину, объясняющую возникновение религии жрецов Осириса в религиозной культуре населения долины Нила. В свою очередь, вполне закономерный консерватизм религиозной культуры жителей многочисленных номов нильской долины позволил сохранить в этих религиях приверженность к КР или вере в переселение души в той же мере, в какой эта парадигма религиозного мышления оставалась достоянием других столь же древних народов вне долины Нила.

И чтобы внести ясность в понимание этой причины следует углубиться в историю возникновения и развития религиозных верований о бессмертии души в доисторическом Египте V–IV тысячелетия до н.э.

В качестве исходной информации необходимо уточнить, что египтология располагает письменными свидетельствами теологического творчества многих поколений жрецов религии Осириса, начиная лишь с времен V–VI династии фараонов Древнего царства – «Тексты пирамид» (XXIV–XXII вв. до н. э.), когда уже в основе религии Осириса лежала парадигма религиозного мышления, отрицающая КР.

Жреческие коллегии как крупных религиозных центров (Гелиополь, Гермополь, Мемфис, Фивы и др.), так и религиозных центров из других многочисленных номов Египта, неутомимо совершенствовали религиозные представления жителей своих номов о местных богах. По оценкам египтологов в нильской долине было приблизительно 40 номов, представлявших собой территориально-административные образования с воинственными номархами во главе. И даже объединение Египта в единое государство Менесом на рубеже IV–III тысячелетия до н. э. за многие последующие столетия так и не увенчалось созданием единой общегосударственной религии со своей догматикой. Это свидетельствует как о мощном религиозном сепаратизме жреческого сословия в каждом из номов, которое отстаивало результаты своего теологического творчества, увенчанного сонмом местных богов, так и о возведении веротерпимости в ранг государственной политики Древнего Египта.

Документальные свидетельства теологического творчества египетских жрецов не позволяют современным египтологам заглянуть в глубь тысячелетий, чтобы воссоздать историю религии Древнего Египта (а) и определиться с истоками зарождения верований о загробной жизни (б), что констатирует автор книги «Религия Древнего Египта», М. А. Коростовцев:

а) «В наши дни наука, несомненно, располагает многими превосходными описаниями египетской религии, и все же история египетской религии еще не создана. Причина этого кроется, с одной стороны, в отсутствии источников, относящихся к древнейшему периоду, с другой – в крайне противоречивом содержании имеющихся источников, что является результатом напластования и смешения взглядов и верований разных времен и местностей.

Религиозные воззрения египтян возникли и развивались задолго до объединения Египта. Между тем письменных источников от тех времен не сохранилось, поскольку письменность в Египте возникла позже, приблизительно в одно время с начавшимся процессом объединения. Правда, в «Текстах пирамид», впервые записанных во времена V и VI династий, содержатся отдельные места, восходящие к глубочайшей древности. Однако это лишь отрывочные и несвязные свидетельства о древнейших формах религиозного мышления египтян, не позволяющие, к сожалению, составить четкое представление о возникновении и становлении египетской религии».

б) «Представления египтян о загробной жизни сложились в очень отдаленное время, находящееся за пределами доступного для исследования по письменным источникам исторического периода, т. е. задолго до объединения Египта на рубеже IV и III тысячелетий до н.э.»

(Религия Древнего Египта. Коростовцев М. А. М. изд. «Наука». 1976) = (1)

Письменные «источники исторического периода» позволяют исследователям религии Древнего Египта сформулировать вывод о том, что «египетская религия представляет собой очень сложный феномен, соединение часто противоречивых, а порой и взаимоисключающих верований, возникших в разные времена и в разных частях страны» (1). Это высказывание о «соединение часто противоречивых, а порой и взаимоисключающих верований» имеет непосредственное отношение к различным аспектам верований о загробную жизнь, как результатам теологического творчества многих поколений жрецов из крупных религиозных центров Древнего Египта. Да и сама обще египетская тенденция к религиозному сепаратизму, выраженная в отстаивании приоритетов значимости местных богов каждого из номов, свидетельствует как ничто иное о торжестве теологического волюнтаризма в среде жреческого сословия по всему Египту.

Так что теологический волюнтаризм – это неотъемлемое качество высокого творческого потенциала служителей культов разных времен и народов, а в нашем случае – теологов христианской Церкви и жречества религии Осириса. Тем не менее отказ от КР в религии жрецов Осириса, и как его следствие – зарождение заупокойного бизнеса, имеет и более весомые причины, нежели простая отсылка к теологическому волюнтаризму служителей культа.

Таким образом, египтология оперирует, преимущественно, письменными свидетельствами о религиозных верованиях египтян в контексте религии жрецов Осириса, в основе которых постфактум лежала лишь парадигма религиозного мышления, отрицающая КР.

* * * * *

Необходимость в новой редакции этой работы связана с тем обстоятельством, что в египтологии доминируют приверженцы апологетики веры в вечную загробную жизнь (религии Осириса) в академических кругах египтологов. Вследствие чего, религия Древнего Египта или «египетская религия» в египтологии, фактически, отождествляется с религией Осириса, сообразно представлениям о первых трех периодах «истории египетской религии», соотнесенных с «Текстами пирамид», «Текстами саркофагов» и текстами «Книги мертвых», соответственно:

«Тіеlе был первым и единственным ученым, отважившимся написать связную и довольно подробную историю египетской религии. … О.Р. Тіеlе (1902) делит всю историю египетской религии на 4 периода:

1) мемфисский пер. (древнее царство);

2) первый фиванский пер. (среднее царство);

3) второй фиванский (новое царство) и

4) саитский период». (2)

(Кагаров Е.Г. Религия Древнего Египта. С.-Петербург. Типография М. Меркушева. Невский пр. 8. 1908.)

Этот способ деления истории египетской религии (религии Древнего Египта) до сих пор сохраняет свою актуальность, соответствуя археологическим и литературным источникам в апологетике религии Осириса, доминирующей в академических кругах египтологов:

1) мемфисскому периоду (Древнее царство) соответствуют «Тексты пирамид» (конец V династии – 24 век до н.э.);

2) первому фиванскому периоду (Среднее царство) – «Тексты саркофагов»;

3) второму фиванскому периоду (Новое царство) – «Книга мертвых».

Отмеченное выше соответствие трех первых «периодов в истории египетской религии (О.Р. Тіеlе)» трем религиозным текстам в контексте поступательного развития представлений о вечной загробной жизни в религии жрецов Осириса, позволяет прийти к вполне закономерному выводу о том, что в египтологии речь идет не столько об истории египетской религии или религии Древнего Египта, в целом, сколько, преимущественно, об истории лишь одной из многочисленных религий, фигурирующей в политеистической религии Древнего Египта, а именно об истории религии жрецов Осириса с её верой в вечную загробную жизнь, чему и соответствуют «Тексты пирамид», «Тексты саркофагов» и «Книга мертвых».

Эта ситуация в египтологии обусловлена игнорированием апологетами религии Осириса от египтологии присутствия в политеистической религии Древнего Египта («египетской религии») двух разновидностей религий, принципиально различавшихся по своему предназначению в египетском обществе:

1) Религии Осириса – религии жрецов заупокойного культа с их единым богом Осирисом, покровителем вечной загробной жизни. Она была ориентирована на формирование у своих адептов представлений об их посмертной участи в вечности загробной жизни в царстве мертвых Осириса.

«Центральным религиозным событием Среднего царства было распространение культа Осириса (можно даже сказать, религии Осириса) в египетском обществе». (2)

2) Условно, конгломерата религий жрецов других многочисленных номовых и столичных богов, которые (боги) были «призваны содействовать» процветанию как повседневной жизни египтян во всех её аспектах, так и приумножению мирских благ правящей династии и в целом державы Древнего Египта. Эта специфика божественного предназначения номовых богов, как и деятельности жрецов при их храмах, и позволяет соотнести всю совокупность номовых религий с проторелигией долины Нила по признаку их принадлежности к одной парадигме религиозного мышления – вере в переселение души (концепция реинкарнации). Эта парадигма религиозного мышления как раз и обуславливает деятельность жрецов и предназначение их богов, в частности, проторелигии Египта, направленную на улучшение условий жизни людей в подлунном мире, что и характерно для концепции реинкарнации (веры в переселение души).

В свою очередь, причина игнорирования в египтологии существования двух разновидностей религии, кардинально отличавшихся по своему предназначению в египетском обществе, предопределена двумя доминирующими в академических кругах египтологов тезисами:

а) исконность веры в вечную загробную жизнь в религиозной культуре населения долины Нила, исключительно, на безальтернативной основе;

б) категорическое отрицание альтернативной парадигмы религиозного мышления – веры в вечную жизнь души в череде её перевоплощений в подлунном мире, т.е. веры в переселение души (концепции реинкарнации).

Исчерпывающие доказательства несостоятельности этих тезисов апологетики религии Осириса, доминирующей в академических кругах египтологов, приведены в работе Апологетика религии Осириса в египтологии.

Следствием продвижения в египтологии этих двух тезисов и явилось отождествление «египетской религии по версии О.Р. Тіеlе», фактически, религии Осириса, что представляет собой циклопическую по своим масштабам фальсификацию представлений о религиозной культуре Древнего Египта, исключительно, в угоду апологетике веры в вечную загробную жизнь – парадигмы религиозного мышления Христианства и не только.

Новая редакция текста (июнь 2025 года) касается, в частности, устранения разночтения (некорректности) термина «религия Древнего Египта», доминировавшего в предшествовавшем варианте текста, включая некоторые иные дополнения.

Июнь 2025г

* * * * *

Предпринятая ниже попытка воссоздать предысторию возникновения верований о вечной загробной жизни в Древнем Египте обоснует весьма прагматичные причины отказа в IV тысячелетии до н.э. жречества Осириса от концепции реинкарнации (КР) или веры в переселение души, которая ранее представляла собой парадигму религиозного мышления племен эпохи неолита по всему миру, сохраняя свою актуальность и в многочисленных номовых религиях Древнего Египта на протяжение всей истории его существования.

Предыстория возникновения верований о вечной загробной жизни в религиозной культуре населения долины Нила.

«Именно в этой стране мы должны искать истоки цивилизации.»

Ж.–Ф. Шампольон.

Своему возникновению цивилизация Древнего Египта, локализованная в долине Нила, обязана катастрофическим последствиям изменения климата в северной Африке в сторону его усыхания, что предопределило и национальные особенности религиозной культуры Древнего Египта.

До этих глобальных в масштабе целого континента климатических изменений, климат в северной Африке благоприятствовал процветанию флоры и фауна саванн, простиравшихся, в частности, на тысячи километров к западу от долины Нила. Это позволяло обитавшим там племенам эпохи неолита распределиться равномерно по всей этой необъятной территории, добывая себе пропитание как собирательством, так и охотой на разнообразных травоядных животных, изобилием которых славятся и сейчас африканские саванны: зебры, антилопы, буйволы, жирафы, бегемоты и пр.

Рис 2. Саванны.

В этих благоприятных для процветания жизни саванн условиях, служители племенных культов эпохи неолита не только придерживались концепции существования души у себя и своих соплеменников, но также не обделяли ею и представителей фауны, о чем свидетельствует присутствие в их религиозной культуре культа животных, который впоследствии получил закономерное развитие в религии Древнего Египта.

«Некоторые весьма эрудированные и авторитетные египтологи, обогатившие науку очень ценными трудами по египетской религии, отрицают наличие в древнем Египте фетишизма и тотемизма, отнюдь не отрицая культа животных». (1)

Глобальное в масштабах северной Африки усыхание климата, превратившее саванны в безжизненные пустыни (Ливийскую, Аравийскую, Нубийскую), в меньшей степени затронуло территорий более южных широт континента, поэтому многие народы Африки сохранили приверженность к концепции перевоплощения душ, в частности, как возможности переселения души усопшего в то или иное животное:

«Как указывает де Вит, у некоторых африканских народов имеется поверье, будто душа умершего переселяется во львов. Аркел обращает внимание на то, что в Судане у народа бари существует поверье, согласно которому душа умершего может переселиться в змею» (1).

Следовательно, без особых натяжек можно предположить, что ещё до губительных для жизни саванн последствий изменений климата в северной Африке, населявшие её племена придерживались концепции существования души и её перерождения (переселения). Это предположение находит свое подтверждение и в признании реинкарнации (перерождения душ) столь же древними народами востока, в частности, населявшими Индостан и смежные с ним территории. Как известно, многие древние народы востока, например Индии, испокон времен придерживались КР (перерождения душ), сохранив приверженность к ней до настоящего времени, лишь развивая и совершенствуя свои представления о перерождении в контексте понятия «колеса сансары».

Так вот древние народы Индостана и смежных с ним территорий сохранили свою приверженность к КР благодаря лишь тому, что глобальная климатическая катастрофа (усыхание климата), превратившая полные жизни саванны северной Африке в безжизненные пустыни, существенным образом не коснулась климата Индостана, таким образом не оказав серьезного влияния на религиозное мышление населявших его древних народов, поэтому и сохранивших свою приверженность к КР.

Катастрофические для флоры и фауны саванн северной Африки последствия усыхания климата, превратившие полные жизни саванны к западу и востоку от нильской долины в безжизненные пустыни, повлекли за собой готовность некоторых из служителей культов пришлых в нильскую долину племен отказаться от КР, что ознаменовало собой возникновение совершенно новой в истории человечества парадигмы религиозного мышления, ставшей основой религии Осириса. В то время как многочисленные номовые религий Древнего Египта сохранили приверженность к вере в переселение души, что было обусловлено, в частности, вполне закономерным консерватизмом религиозного мышления…

* * * * *

Условия жизни (выживания) древних племен и целых народов обуславливали религиозно-мистические приоритеты их служителей культов.

Выживание в природно-естественных условиях существования, свойственное для всех без исключения племен эпохи неолита, породило вполне адекватную потребность служителей культов в обожествлении сил природных стихий, что и предопределило конкретику их религиозно-мистических верований с множеством божеств, отождествленных с теми или иными стихийными силами и явлениями природы.

В свою очередь, возникновение Иудаизма с его единобожием в среде еврейского народа было обусловлено кризисом религии древних евреев-язычников, сформировавшейся, как и у всех древних народов (племен), в природно-естественных условиях их существования. Кардинальное изменение этих условий произошло за 430 лет до Моисея, как об этом свидетельствуют основоположники Иудаизма в Книге Исход, и все эти годы евреи пребывали в рабстве у фараонов Египта, оказавшись таким образом в противоестественных для любого народа условиях существования. Это привело к тому, что племенные боги 12 колен Израилевых дискредитировали себя, не внемля молитвам к себе о защите еврейского народа от рабских условий жизни под гнетом власти фараонов.

Вот на этом этапе истории еврейского народа и возникла насущная потребность в религии единого бога Яхве, способного единолично повелевать стихийными силами природы (десять казней египетских), и наделенного могуществом на равных противостоять фараону и его войску. Эти противоестественные для любого народа условия рабского существования евреев в Египте и породили религию рабов, добровольно признавших себя рабами своего иудейского Бога.

Таким образом, кардинальное изменение условий существования (выживания) древних народов (племен), ранее предопределявших приоритеты их веры, закономерно влекло за собой первоначально кризис веры, а затем и изменение парадигмы религиозного мышления, как потребности его адаптации к изменившимся условиям существования.

Это в полной мере касается и древних египтян, цивилизация и религия которых формировались под влиянием катастрофических последствий глобального в масштабах северной Африки усыхания климата, что и предопределило готовность некоторой части служителей культов племен долины Нила, из числа пришлых в неё племен, отказаться от КР (веры в переселение души).

* * * * *

Рис 3. Африка

Рис 3. Африка

Процесс изменение климата к его усыханию сопровождался превращением саванн в полупустыни, а со временем и в пустыни, таком образом вытесняя ещё на ранних стадиях превращения саван в полупустыни фауну прочь с подверженных засухе обширных территорий к западу и востоку от Нила. Вслед за животными устремлялись и племена охотников в поисках лучшей доли, часть из которых была вытеснена зноем полупустынь в долину Нила, со временем значительно повысив плотность населения нильской долины, что и стало первопричиной зарождения цивилизации Древнего Египта, локализованной в долине Нила.

Процесс изменения климата в северной Африке к его усыханию был достаточно протяженном по времени, однако на его фоне происходили одно–двухгодичные периоды засухи, временно усугублявшие эту тенденцию, таким образом ускоряя темпы миграции племен охотников и собирателей в долину Нила. Этим многочисленным пришлым племенам охотников приходилось приобщаться к образу жизни коренных обитателей плодородных земель нильской долины, которые кроме охоты добывали себе пропитание рыбной ловлей, скотоводством, а также земледелием, освоив его в качестве более надежного способа обеспечения соплеменников съестными запасами длительного срока хранения.

Насущная для успешного земледелия потребность в проведении большого объема ирригационных работ (строительство дамб для удержания паводковых вод во время разлива Нила с последующей возможностью орошения сельскохозяйственных угодий) требовала координации усилий большого числа земледельцев, что, естественно, влекло за собой необходимость совершенствования социального уклада жизни в сообществах коренных племен нильской долины, объединенных со временем под эгидой территориально-административных образований, номов, с воинственными номархами во главе.

«Уже в VII тысячелетии до н. э. жители нильской долины («протоегиптяне») были знакомы с основами агрономии, по крайней мере культивировали ячмень». (А. Пунин. Искусство Древнего Египта. Санкт-Петербург. Изд. «Азбука-классика». 2008) = (3)

Высокая урожайность, изначально, ячменя, а затем и других зерновых культур, включая продукцию животноводства, позволяла коренным племенам нильской долины значительно повысить свой уровень жизни по сравнению с тем уровнем жизни, который был присущ пришлым племенам охотников задолго до превращения саванн в полупустыни. Наилучшими условиями для земледелия отличалась дельта Нила, и по свидетельству Геродота землю там вообще не вспахивали плугом:

«Теперь, конечно, нет другого народа на свете (а также и в остальном Египте), кто так легко добывал бы плоды своей земли, как здесь. Им ведь не нужно трудиться, проводя борозды плугом, разрыхлять землю [киркой] и заниматься прочими работами на ниве, столь изнурительными для остальных людей. После каждого естественного разлива, когда река, оросив поля, снова входит в берега, каждый египтянин засевает свою пашню, а потом выгоняет на нее свиней. Затем, когда семена втоптаны в почву свиньями, ожидают время жатвы, а потом при помощи этих же свиней обмолачивают зерно и, наконец, свозят его в амбары». (Геродот. История. Кн. II.14) = (4)

Поэтому пришлые племена, вытесненные зноем полупустынь в нильскую долину, могли наглядно убедиться в преимуществах образа жизни её коренных обитателях, на уровень жизни которых в меньшей степени повлияло губительное для флоры и фауны северной Африки усыхание климата. Это было обусловлено ежегодными разливами Нила, сформировавшими за многие тысячелетия нильскую долину, которые, как и прежде, приносили с собой плодородную почву, благоприятствуя таким образом процветанию земледелия и скотоводства в своей долине, в конечном итоге – способствуя развитию социальной самоорганизации племенных сообществ, освоивших земледелие.

Сообщества коренных племен нильской долины отличались от пришлых племен своим высоким уровнем жизни за счет развития земледелия и скотоводства, и по этой же причине обладали и более высоком уровнем социальной самоорганизации с расслоением номового общества по сословным и иным признакам, что обусловило, в частности, возникновение жреческого сословия и чиновничества в «административной структуре» главы нома, номарха.

«В IV тысячелетии до н. э. в долине Нила возникают государственные образования с монархической властью, способствующей централизованной организации ирригационных и сельскохозяйственных работ». (3)

Кризис верований служителей культов пришлых племен

Глобальное в масштабах северной Африки усыхание климата привело не только к изменению уклада жизни в племенах, вынужденных покидать свои веками обжитые охотничьи угодья и мигрировать в долину Нила, но и имело свои катастрофические последствия для служителей племенных культов и их божеств. Кризис религиозных верований (культа племенных божеств) у пришлых племен выразился в несостоятельности служителей культов и их божеств противостоять губительным для саванн последствиям усыхания климата, и как в былые времена, внимая молитвам и жертвоприношениям служителей культов, покровительствовать в удачной охоте, собирательстве и пр. важных аспектах жизнедеятельности племен. Так что племенные боги пришлых племен дискредитировали себя, оказавшись бессильными перед последствиями климатической катастрофы, превращавшей саванны в полупустыни.

Следовательно, без особых натяжек можно констатировать, что глобальное для северной Африки изменение климата привело к кризису верований, бытовавших ранее у пришлых племен, предопределив готовность и служителей культов этих племен отказаться от былых традиций поклонения своим божествам. Это, в свою очередь, сделало их податливыми к религиозному модернизму, облегчая освоение новых символов веры и новых богов, не запятнавших себя своей несостоятельностью в реализации своего прямого предназначения – принимая подношения, внимать молитвам к себе, покровительствуя различным аспектам жизнедеятельности племени: богатому урожаю, успешному скотоводству, удачной охоте, легким родам и т.п.

Следует подчеркнуть существенную особенность, характерную для служителей культов пришлых племен, обусловленную естественной разобщенностью племен, ранее равномерно распределенных по бескрайним территориям саванн, в частности, к западу от Нила. Такая территориальная обособленность небольших племен создавала благоприятные условия для достойного по меркам племени уровня жизни лишь одного служителя культа (его семьи), часто конкурировавшего за власть в племени с его вождем. Случаи, когда вождем племени становился служитель культа, являли собой прообраз теократической формы правления. Если же служитель культа был оттеснен от власти вождем племени, то тем не менее он оставался вторым по значимости и властным полномочиям лицом в племени. В этой ситуации, как правило, служитель культа становился союзником и опорой для вождя племени, действуя в общих интересах, и оба они были призваны во всем содействовать процветанию племени. В противном случае они утрачивали свой авторитет, а с ним и власть над племенем.

Подобный стереотип организации взаимодействия между служителями культов и вождями племен ещё эпохи неолита впоследствии распространился и на более крупные сообщества племен и целые народы, с одной лишь особенностью: численность служителей культов при этом возрастала, а вот глава государства или египетского нома, номарх, как правило, оставался в гордом одиночестве, опираясь на поддержку служителей культов (жрецов), и как следствие этого – покровительствуя им.

Таким образом, увеличение плотности населения в нильской долине, с одной стороны, сопровождалось естественным ростом численности служителей культов, что обусловило необходимость их сотрудничества, и впоследствии привело к образованию жреческого сословия уже из среды служителей культа пришлых племен, а, с другой стороны, это происходило на фоне кризиса верований служителей культов пришлых племен, что делало их податливыми к заимствованию новых символов веры, т.е. к религиозному модернизму.

Проторелигия нильской долины и причины возникновения религии Осириса

Вполне естественно, что многочисленные пришлые племена, приобщаясь к укладу жизни коренных племен долины Нила, приобщались к их религиозным традициям, имевшим совершенно иные приоритеты, определявшиеся исключительной важностью земледелия и скотоводства для обеспечения высокого уровня жизни племенных сообществ нильской долине, что впоследствии предопределило даже атрибутику власти фараонов:

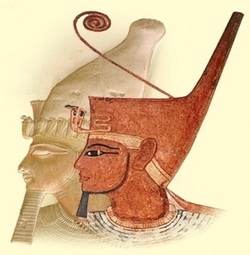

Рис 4. Тутанхамон

«В руках фараона изображались в качестве атрибутов его власти жезл с крючком на конце и цеп для обмолачивания зерна. Смысл цепа понятен: инструмент, связанный с обработкой урожая зерновых, символизировал земледелие. А короткий жезл с крючком на конце символизировал скотоводство: таким жезлом пастухи ухватывали разбегающийся молодняк, возвращая овец и телят в стадо». (1)

Да и боги коренных племен нильской долины не скомпрометировали себя своей несостоятельностью противостоять глобальному изменению климата, коснувшегося, главным образом, территорий к западу и востоку от долины Нила, что и вынудило обитавшие там племена мигрировать в нильскую долину.

Поэтому не приходится сомневаться в возникновении каких-то общих религиозных верований в русле проторелигии нильской долины (проторелигии Египта) для пришлых и коренных племен, объединенных территориально под эгидой административных образований, номов, расположенных обособленно по берегам Нила.

Эта территориальная обособленность номов с их административно-религиозными центрами, со своими номархами и жреческим сословием в каждом из них, и стала основой местного религиозного сепаратизма, что имеет своё подтверждение в египтологии:

«В дидактическом демотическом тексте, известном в науке как папирус Инсингер, говорится: «От бога, почитаемого в городе, зависит жизнь и смерть жителей города. Нечестивец, уходящий на чужбину, отдает себя в руки врага». Под «нечестивцем» подразумевается человек, покидающий свой ном и номового бога. В данном случае мы имеем дело с откровенной пропагандой исконного местного религиозного сепаратизма». (1)

Проторелигия нильской долины (проторелигия Египта) со своей спецификой для каждого из номов сохраняла приверженность к концепции перевоплощения (переселения) души, приобщая к номовым религиям пришлые племена, по мере их миграции в нильскую долину и увеличения плотности населения на территориях, подконтрольных каждому из номов.

Задолго до миграции в нильскую долину пришлых племен, фундаментальное развитие концепции переселения души жрецами проторелигии нильской долины предопределило в их религиозном сознании как саму возможность обожествления животных и птиц, так и принципиальную возможность сочетания во внешнем облике своих богов внешних признаков человека и обожествляемого животного или птицы. Именно такое обоснование причины обожествления животных египтянами приводит Порфирий (232–306гг) в своем трактате «О воздержании», анализируя «плоды» воздержания жрецов («Об обычаях египетских жрецов» Кн. IV, 6–9), как результат их «приобщения к сфере божественного»:

«[Египетские жрецы], исходя из таких упражнений [в воздержании] и такого приближения к сфере божественного, знали, что божественный элемент проходит не только через человека, а (и) душа обитает на земле не только в человеке, но проходит почти через все живые существа.

Поэтому-то в создании образов богов они брали любое живое существо и равным образом смешивали животных и людей, и, опять-таки, тела птиц и [тела] людей: какой-нибудь [бог] у них до шеи имеет человеческий облик, лик же птичий или львиный, или иного какого животного; или, опять же, голова человеческая, а члены тела каких-нибудь других животных, где снизу, где сверху. …

Вот по какой причине им было свойственно обожествление животных».

(Порфирий. О воздержании. Кн. IV, 6–9 «Об обычаях египетских жрецов»

http://www.egyptology.ru/antiq/Porphyrii2.pdf) = (5)

И уже значительно позже, предположительно, во второй половине – последней трети IV тысячелетия до н. э., религиозная культура населения долины Нила, ранее представленная проторелигией нильской долины (проторелигия Египта), подверглась существенному изменению, связанному с возникновением религии, основанной на отказе от КР, что было обусловлено двумя весьма прагматичными причинами:

1. Условия приобщения пришлых племен к религиозным верованиям коренных племен нильской долины привели к тому, что в этом котле «модернизации» (изменения) религиозных представлений пришлых племен, их служители культа играли не последнюю роль. Каждый из них имел возможность перетягивать на себя «пестрое одеяло религиозных истин» уже в русле проторелигии местного разлива своего нома, по привычке довольствуясь для самоутверждения окружением своих соплеменников.

Однако от былой разобщенности племен, когда-то равномерно распределенных по необъятным территориям к западу и востоку от долины Нила, не осталось и следа, поэтому и служителям культов пришлых племен в новых условиях приобщения к проторелигии нильской долины приходилось более тесно общаться со своими коллегами «по ремеслу ведения религиозного бизнеса» из соседних племен и, особенно, с жречеством номового религиозного центра. Это создавало атмосферу конкуренции между ними, потому что соплеменники служителей культов пришлых племен пребывали в религиозной прострации, ранее утратив не только веру в своих богов, но и доверие к служителям культов своих племен, в чем и выражался кризис их религиозно-мистических представлений о столь изменившемся для них мире.

Значительное увеличение численности населения номов за счет миграции пришлых в долину Нила племен, в конечном итоге привела к тому, что наиболее предприимчивые в своем ремесле служители культов, конкурируя между собой «за способы ведение более доходного бизнеса», отказались от КР – веры в переселение души, как самому бесхитростному в своей основе представлению о загробном мире и участи души в нём.

Для наиболее меркантильных служителей культа пришлых племен, утративших доверие к своими прежним богам, и по этой причине склонных к религиозному «модернизму», эта концепция стала бесперспективной, ранее удовлетворяя лишь скромным, условно, «материально-финансовые» потребности служителей культов небольших племен в былые времена их разобщенности. Поскольку для служителей культов, признававших КР, загробная участь души усопшего соплеменника представлялась лишь как временное её состояние (условно, сон) – пребывание в загробном мире в ожидании следующего перерождения (переселения) и возрождения к земной жизни в новом теле человека, либо животного, а то и растения. Поэтому и к телу покойного в такой парадигме религиозного мышления отношение служителей культов было весьма прозаичное, не представляя никакой перспективы по извлечению дополнительной финансовой выгоды, а это и сделало подобный «религиозный бизнес» нерентабельным с появлением заупокойного бизнеса, основанного на отказе от КР.

Как это и бывает в среде религиозных деятелей, наиболее творчески одаренные её представители, из числа служителей культа пришлых племен, в те доисторические времена, проявив свойственный им волюнтаризм в манипуляции религиозным сознаниям своих соплеменников, отказались от КР, творчески воссоздав иную мистическую «реальность» загробного мира для своих новых последователей, посулив им лучшие перспективы в оном. Были подвергнуты кардинальному пересмотру:

а) продолжительность пребывания души в загробном мире, т.к. отказ от КР обусловил необходимость концептуального признания вечной загробной жизни;

б) роль тела усопшего в последующей судьбе души в загробном мире, для чего потребовалась совершенно новая концепция загробного мира и необходимости сохранения тела усопшего в виде мумии;

в) важность своей собственной роли в качестве служителей нового (заупокойного) культа уже в таинствах мумифицирования тела и в последующем погребальном обряде, дабы гарантировать своим последователям наилучшие условия вечной загробной жизни.

И поскольку такая изначально частная инициатива реформирования мистических представлений о вечной загробной жизни своих соплеменников (главным образом – вождей племен) получила распространение в пределах отдельных племен и племенных сообществ, приведя к закономерному повышению социального статуса и материального положения служителей культа этих племен, то и наиболее предприимчивые служители культов соседних племенных сообществ переняли это религиозно-обрядовое новшество, оценив по достоинству все его преимущества, главным образом – финансовые.

Не следует забывать, что деятельность служителей культов (жрецы, духовенство и пр.) – это отнюдь не результат их религиозной благотворительности, а всего лишь бизнес по оказанию посреднических услуг в роли посредников между соплеменниками и богами. Как и в любом бизнесе, и здесь, в первую очередь, заимствуются те новшества ведения бизнеса, которые более эффективны в плане содействия его финансовому процветанию. Поэтому и «дельцы» в сфере религиозного бизнеса перенимают опыт своих более смышлёных коллег по ремеслу, вытесняя и упраздняя наименее доходные методы ведения бизнеса.

Это и произошло ещё в доисторическом Египте, предположительно, в последней половине или трети IV тысячелетии до н.э. с концепцией перевоплощения души, как явно бесперспективной для ведения успешного бизнеса жрецов, численность которых возрастала по мере увеличения плотности населения нильской долины и укрупнения номов как независимых территориально-административных образований (государств) со своими религиозными центрами.

К счастью, далеко не все служители культа обладают врожденным меркантилизмом в такой степени, чтобы легко менять свои религиозные убеждения в ущерб духовным ценностям мистического восприятия мира, поэтому и отказ от концепции реинкарнации среди жреческого сословия служителей культа пришлых племен происходил ни без сопротивления ему приверженцев этой концепции из числа служителей культа коренных племен нильской долины. Тем не менее даже они могли подвергнуться искушению, обусловленному последствиями усыхания климата в северной Африке, что представляло собой уже вторую важнейшую причину, которая побудила даже консервативных сторонников концепции реинкарнации (веры в переселение души) в какой-то степени усомниться в ней.

2. Важнейшим фактором, оказавшим решающее влияние на готовность служителей культов пришлых племен отказаться от КР, стал не столько процесс, сколько результат изменения климата в северной Африке – превращение богатых разнообразной флорой и фауной саванны в полупустыни, а затем и в безжизненные пустыни.

Рис 5. Карта Древнего Египта

Т.е. на глазах одного-двух поколений служителей культов пришлых племен саванны превращались в безжизненные пустыни, что со всей очевидностью демонстрировало им прекращение процесса ежегодного возрождения к жизни её флоры и фауны.

Вполне очевидно, что это самым решительным образом подорвало доверие к концепции перерождения (переселения) души у служителей культов пришлых племен, ранее утративших веру даже в своих богов, что их и сделало податливыми к религиозному модернизму.

Коренные племена нильской долины хоть и не утратили веру в своих богов, однако также явились свидетелями гибели флоры и фауны саванн к западу и востоку от долины Нила, что отразилось и на их готовности переосмыслить свое отношение к КР. Превращение некогда богатых разнообразной флорой и фауной саванн, на необозримых её просторах к западу от долины Нила, в бескрайнюю и безжизненную Ливийскую пустыню (с редкими островками жизни, оазисами), наглядно совпало с представлениями коренных племен нильской долины о символике «места смерти» одного из главных божеств их проторелигии, солнца (бог Атум), «умиравшего в лучах заката» теперь уже в безжизненных песках Ливийской пустыни, простиравшейся далеко за горизонт к западу от нильской долины. Поэтому и неслучайным стал выбор месторасположения некрополей в Древнем Египте – за границей песков на западном берегу Нила.

В целом, процессу становления религии Осириса предшествовали два этапа:

1. Отказ служителей культов пришлых племен от своих богов в пользу богов и верований коренных племен нильской долины, сохранявших свою приверженность к КР, – проторелигия Египта. Проторелигия коренных племен долины Нила была индивидуализирована в каждом из номов, что закономерно привело к религиозному сепаратизму номов в отстаивании значимости местных богов. Таким образом, происходило приобщение пришлых племен к проторелигии коренных племен долины Нила.

2. Отказ от КР в религиозной культуре долины Нила происходил, преимущественно, под влиянием служителей культов пришлых племен, податливых к религиозному модернизму, поскольку их численность к тому времени могла уже превалировать над численностью служителей культов коренных племен в каждом из номов. Этому факту есть и ещё одно весьма существенное объяснение, связанное с неординарной особенностью «внедрения» идеи отказа от концепции реинкарнации в религиозную культуру населения долины Нила, которая будет рассмотрена отдельно.

Отказ от КР привел к возникновению религии жрецов Осириса, которая достаточно продолжительное время сосуществовала с проторелигией Египта, благодаря религиозному консерватизму её приверженцев, как это часто и бывает в условиях религиозного модернизма, приводящего к расколу между его сторонниками и консервативной частью служителей культов.

Таким образом, как на этапе становления религии Осириса, так и в последующие времена в египетском обществе сосуществовали два религиозных течения, одно из которых, консервативное – проторелигия Египта, сохраняло свою приверженность к КР, а другое – навсегда отказалось от КР, став основой религии Осириса с её верой в вечную загробную жизнь и целой индустрией услуг заупокойного бизнеса.

Факту достаточно продолжительного сосуществования этих двух религий в Древнем Египте есть и иное объяснение (помимо консерватизма приверженцев проторелигии), связанное с их распространением в резных слоях египетского общества, чему мы найдем позже многочисленные подтверждения при детальном рассмотрении концепций загробной жизни и загробного суда в религии Осириса.

Несмотря на приоритеты религии Осириса в египетском обществе, обусловленные её элитарным статусом, проторелигия Египта сохраняла свое влияние на умы значительной части египтян на протяжении всей истории цивилизации Древнего Египта. Подтверждение существованию в Древнем Египте верований, характерных для проторелигии Египта с её верой в переселение души, можно обнаружить у Геродота, о чем и пойдет речь далее.

Геродот о верованиях египтян в переселение души в контексте проторелигии долины Нила

Одно из подтверждений существования в Древнем Египте верований, характерных для проторелигии Египта, можно обнаружить у греческого историка Геродота, «Отца истории», жившего в V веке до н. э. В рукописи «История» он приводит описание многих обычаев Древнего Египта, и этот его труд до сих пор сохраняет по многим вопросам египтологии значение первоисточника, цитируемого исследователями религии Древнего Египта, в частности, М.А. Коростовцевым:

«Геродот (II, 123) писал: «Египтяне также первыми стали учить о бессмертии человеческой души.

Когда умирает тело, душа переходит в другое существо, как раз рождающееся в тот момент.

Пройдя через [тела] всех земных и морских животных и птиц, она снова вселяется в тело новорожденного ребенка. Это круговращение продолжается три тысячи лет.

Учение это заимствовали некоторые эллины, как в древнее время, так и недавно». (1)

Вполне очевидно, что эти слова Геродота относятся к концептуальному признанию реинкарнации в русле ещё проторелигии нильской долины (Египта), по всей видимости, продолжавшей существовать где-то на задворках заупокойного бизнеса религии Осириса, навязавшей своим последователям идею о вечной жизни в загробном мире со всеми её несуразными противоречиями, чему мы позже найдем многочисленные подтверждения позже.

Как можно убедиться, Геродот излагает одну из многочисленных интерпретаций концепции перерождения душ, безальтернативно навязывавшую лишь вариант незамедлительного процесса перехода души умершего «в другое существо, как раз рождающееся в тот момент». Однако даже вполне наглядный для египтян пример с суточным циклом «жизни и смерти» обожествляемого ими солнца (бог Атум-Ра) свидетельствовал об ином, а именно о том, что «умерев» в лучах заката, оно скрывается за горизонтом в подземном мире, отождествляемом египтянами с загробным миром, на весьма продолжительное время, сопоставимое со временем от начала восхода, символизирующего рождение нового дня, до своего заката. Да и остальные явления природы египтянам не демонстрировали примеров моментального возрождения к жизни после завершения жизненного цикла, например, в мире флоры.

Поэтому и стала востребованной идея существования загробного (потустороннего) мира либо как вечного пристанища души – в религиях, отрицающих реинкарнацию, либо как временного пристанища (на примере солнца) – в религиях, признающих перерождение души.

Так что приведенное Геродотом учение о незамедлительном перерождении души отражает лишь весьма субъективное представление о КР, которого придерживались лишь «некоторые эллины», на чем и акцентирует внимание Геродот: «Учение это заимствовали некоторые эллины, как в древнее время, так и недавно».

Не исключено, что Геродот так или иначе объединил в одно целое два независимых друг от друга учения, одно из которых признавало факт перерождения, как «перехода души в другое существо», а второе учение, более фундаментальное, формулировало концепцию эволюционного развития души от простого к сложному, посредством последовательного её воплощения в более сложные формы земной жизни, где венцом творения был человек: «Пройдя через [тела] всех земных и морских животных и птиц, она снова вселяется в тело новорожденного ребенка. Это круговращение продолжается три тысячи лет».

Поэтому далеко не факт, что душа человека, ранее пройдя все формы земной жизни, заново перерождается в одну из примитивных форм жизни, начиная свой эволюционный путь заново.

Да и Порфирий (232–306гг), объясняя причину обожествления египтянами животных в приведенной ранее его цитате, приводит аналогичную аргументацию, дающую представления о верованиях египтян с древнейших времен в переселение душ:

«божественный элемент проходит не только через человека, а (и) душа обитает на земле не только в человеке, но проходит почти через все живые существа.

Вот по какой причине им было свойственно обожествление животных». (5)

Неординарная особенность возникновения религии Осириса в религиозной культуре долины Нила

Нельзя ни отметить весьма неординарную особенность процесса возникновения совершенно новой парадигмы религиозного мышления, основанной на отказе от КР, в религиозной культуре населения долины Нила, ранее представленной проторелигией Египта.

Концепция перевоплощения души испокон времен мирно сосуществовала с представлениями у разных племен и народов об их разнообразных богах, которые покровительствовали, преимущественно, различным аспектам земной жизни людей. Это и позволило на этапе зарождения религии Осириса в доисторическом Египте отказаться от этой концепции без какого–либо ущерба для существа проторелигии «местного разлива», предопределявшей мистическую картину восприятия земной жизни египтян под покровительством сонма номовых богов.

Поэтому такая особенность возникновения религии жрецов Осириса в религиозной культуре населения долины Нила существенным образом не отразилась на мифологии местных богов в каждом из многочисленных номов, совершенно не изменив ни уклада жизни жрецов, ни их традиций храмового служения богам номов.

Несмотря на то, что проторелигия Египта подразумевала под собой совокупность всех номовых религий, в основе которых лежала вера в реинкарнацию (перевоплощение души), тем не менее характерным признаком каждой религии нома был религиозно-номовый сепаратизм, разобщавший жреческие сословия многочисленных номов, которые не имели никаких стимулов для взаимного сотрудничества, и более того – были крайне враждебно настроены к своим «коллегам» из других номов, воспринимая их как врагов. Именно этот радикализм в проявлении религиозного сепаратизма и нашел свое отражение «в дидактическом демотическом тексте, известном в науке как папирус Инсингер», в котором говорится, что «от бога, почитаемого в городе, зависит жизнь и смерть жителей города. Нечестивец, уходящий на чужбину, отдает себя в руки врага». (1)

Этот радикализм особенно был актуален для религиозных центров, начиная с их возникновения и до объединения Египта, когда номархи ещё воевали как за свою независимость, так и за первенство в объединении, первоначально – отдельно Верхнего и Нижнего Египта, а затем и за объединение всего Египта.

Задолго до объединения Египта вполне самодостаточные религиозные культы номовых богов (местные религии) как раз и представляли основу религиозного сепаратизма, и единственным, что объединяло эти религии — это их принадлежность к парадигме религиозного мышления, основанной на признании КР, что и позволяет соотнести эти местные религии того времени с понятием «проторелигии долины Нила» (проторелигии Египта).

Во времена войн за объединение Египта религиозно-номовый сепаратизм в контексте проторелигии Египта представлял собой серьезное препятствие для целей создания единого государства, поскольку поверженные номархи становились вассалами лишь как представители светской власти, тем не менее религиозные центры их номов сохраняли свою религиозную независимость в силу как раз своего религиозного сепаратизма, в значительной степени, не утратившего своего значения во все времена существования цивилизации Древнего Египта.

«По странному стечению обстоятельств» как раз отказ от концепции реинкарнации в религии жрецов Осириса способствовал преодолению, главным образом, радикализма в проявлениях религиозного сепаратизма номов по мере того, как жрецы религии Осириса появлялись в каждом из номов – в их религиозных центрах. Религия жрецов единого для них бога Осириса стала со временем своеобразным стержнем политеистической религии Древнего Египта, способным консолидировать усилия жрецов Осириса разных номов в их устремлениях создать единую концепцию вечной загробной жизни!

Формально, отказ от концепции реинкарнации в долине Нила был связан с возникновением совершенно новой, условно, «касты» жрецов заупокойного культа, жрецы которой со временем появились в каждом из многочисленных номов по всему Египту, ознаменовав этим существенные измерения в религиозной культуре населения долины Нила. Вот как раз служители культов из пришлых племен, податливые в своем большинстве к религиозному модернизму, и стали основателями совершенно новой для населения долины Нила религии жрецов Осириса.

Таким образом, служители культов пришлых племен, по мере роста их численности в каждом из номов и в меру своей склонности к религиозному модернизму, основали принципиально новую для религиозной культуры долины Нила религию Осириса, что явилось результатом их отказа от КР, который был, отчасти, востребован в их религиозном сознании в связи с катастрофическими последствиями усыхания климата в северной Африке. Поскольку они были не просто сторонними свидетелями прекращения возрождения к жизни флоры и фауны на обширных территориях к западу и востоку от долины Нила, что характерно было для коренных племен нильской долины, а стали непосредственными жертвами этой глобальной климатической катастрофы, утратив веру даже в своих прежних богов. Это и позволило привнести им в религиозную культуру нильской долины идею отказа от КР, основав таким образом в долине Нила свою собственную, условно, «касту» жрецов заупокойного культа, представители которой со временем появились во всех номовых религиозных центрах Древнего Египта.

Жрецы при храмах местных богов проторелигии в каждом из номов были в меньшей степени озабоченны потусторонней судьбой соплеменников, отдавая предпочтение служению своим богам, важность которых была актуальна для повседневной жизни обитателей нома и их благополучия, что было архи важно как до, так и после появления жрецов религии Осириса в каждом из номов. Они, как и прежде, воздавали должное своим богам в их храмах, принося им жертвы и совершая ритуальные церемонии ради приумножения земных благ и процветания нома. Т.е. с появление жрецов религии Осириса в жизни жрецов номовых богов существенным образом ничего не изменилось!

И уже теологическое творчество жрецов заупокойного культа, вошедших после объединения Египта в религиозные центры всех номов, стало консолидирующим фактором в деятельности жреческих коллегий религиозные центры по всему Египту, сконцентрировав усилия жрецов Осириса каждого нома на создании и усовершенствовании концепций как загробного мира, так и загробной жизни адептов своей религии.

Это и способствовало преодолению до некоторой степени религиозно-номового сепаратизм, позволяя уже вести речь не о множестве номовых религий, как о проторелигии долины Нила, а о единой политеистической религии Древнего Египта, своеобразным стержнем которой стала религия жрецов Осириса с её верой в вечную загробную жизнь, за счет чего и появилась возможность преодолеть излишний радикализм в проявлениях религиозно-номового сепаратизма.

Многие последующие поколения египетских жрецов, посвятивших себя теологическому творчеству при жреческих коллегиях в крупных и местных религиозных центрах Египта, также вносили свою лепту в мифотворчество своих предшественников, не только совершенствуя мифологию местных богов, но и перенимая наиболее перспективные наработки своих коллег по всему Египту. Это касалось, в частности, жрецов Осириса, которые общими усилиями создавали мифологию загробного мира, впоследствии ставшую единой для Египта – мифология о боге Осирисе как о «смертном боге», ставшим по этой причине владыкой царства мертвых.

Так что несмотря на прерогативу религиозного сепаратизма жрецов каждого из многочисленных номов в отстаивании культов местных богов, тем не менее этот сепаратизм «почему-то не стал преградой» для объединения усилий жрецов религии Осириса из разных номовых религиозных центров по всему Египту: с целью создания единой мифологии загробного мира.

Объяснение этому «парадоксу» весьма банальное: именно единая мифология загробного мира, общими усилиями жрецов заупокойного культа насаждавшая потенциальным адептам религии Осириса веру в вечную загробную жизнь, и заложила основы сверхприбыльного заупокойного бизнеса (индустрии услуг заупокойного бизнеса), процветавшего по крайней мере два их трех тысячелетий существования религии Осириса. Поэтому и нет ничего удивительного в преодолении религиозного сепаратизма номов в делах веры, касавшихся напрямую процветания заупокойного бизнеса жрецов Осириса в каждом из номов.

Таким образом, возникновение совершенно новой парадигмы религиозного мышления, основанной на отказе от КР, в религиозной культуре населения долины Нила, с одной стороны, существенным образом не затронуло внутреннего содержания проторелигии «местного разлива» в каждом из номов, не покушаясь на прерогативу религиозного сепаратизма их жрецов, а, с другой стороны, консолидировало усилия жрецов заупокойного культа разных номов на создание единой мифологии загробного мира и участи усопших в нем, что стало внутренним стержнем политеистической религии Древнего Египта, в целом, оставившей свой след из глубины тысячелетии в виде памятников заупокойного культа.

* * * * *

Подводя итоги, можно констатировать, что своему возникновению цивилизация Древнего Египта обязана усыханию климата в северной Африке, которое вынудило многочисленные племена, ранее равномерно распределенных по необъятным её территориям, мигрировать в долину Нила, значительно повысив плотность населения в ней, что и стимулировало стремительное развитие этой великой цивилизации в IV тысячелетии до н. э. Своему процветанию она была обязана природным условиям нильской долины, благоприятным для развития земледелия и скотоводства.

И уже катастрофические последствия усыхания климата в северной Африке оказали решающее влияние на готовность некоторой части служителей культа пришлых в долину Нила племен отказаться от КР, что привело к возникновению совершенно новой парадигмы религиозного мышления, носителями которой стали жрецы заупокойного культа, основавшие религию Осириса.

Процветание заупокойного бизнеса было обусловлено меркантилизмом жречества заупокойного культа религии Осириса, который в полной мере представлен в результатах их мифотворчества о вечной загробной жизни последователей своей религии. Плоды этого меркантильного мифотворчества заложили основу величайшей в истории человечества индустрии услуг заупокойного бизнеса, о чем и пойдет речь далее.

Меркантилизм мифотворчества о вечной загробной жизни – основа индустрии услуг заупокойного бизнеса

Процесс создания универсальной концепции загробного мира, с его загробным судом и представлениями о вечной жизнью египтян в раю, «сехет иару», завершился, условно, лишь к концу Среднего царства (2160 –1785гг. до н. э.), при последующей популяризации учения о загробном суде уже во времена Нового царства (1580 – 1085 гг. до н. э.), когда и получили широкое распространение заупокойные тексты «Книги мертвых». Поэтому консолидация усилий на этом поприще жрецов религии Осириса крупных (и местных) религиозных центров Древнего Египта продолжалась на протяжении многих столетий, пройдя этапы своего развития во времена Древнего и Среднего царства, да и с завершение эпохи Нового царства представления, в частности, о загробном мире и участи в нем грешников продолжали совершенствоваться.

Усилия жречества Осириса были направлены, в частности, на выработку универсальных представлений о вечной загробной жизни адептов своей религии, что предусматривало необходимость формирования единых представлений о загробной «субстанции» человека (о душе), которые изначально были индивидуализированы в своих первоисточниках – в жреческих коллегиях многочисленных номовых религиозных центров.

Только таким ходом развития событий и можно объяснить существование в религиозной культуре Древнего Египта противоречивых представлений о тех или иных понятиях, относящихся к потустороннему существованию души. В частности, это относится к нескольким загробным «субстанциям» человека: «ба» и «ка», которые соотносятся с представлениями о «душе».

Исследователи египетской религии столкнулись с трудностями в четком разграничении этих понятий:

«многочисленные, несогласованные, а порой противоречивые высказывания текстов до сих пор не дали возможности ученым выработать окончательные определения и четко разграничить понятия «ба» и «ка» и т. п.» (1)

Вполне возможно, что в качестве общеегипетских представлений о загробных «субстанциях» человека («ба» и «ка») были заимствованы наиболее перспективные наработки нескольких религиозных центров, дополнявшие друг друга, скажем, раскрывая суть «предмета» с разных сторон.

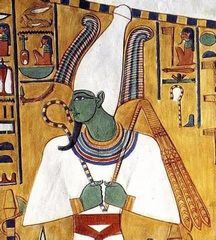

Рис 6. Ба

Рис 6. Ба

«Ба мыслилось как нечто существующее только после смерти человека и изображалось как птица с человеческой головой. …

Из заупокойных текстов разных времен после падения Древнего царства очевидно, что ба считалось элементом, в какой-то степени оживляющим мумию умершего, что ба и тело умершего были связаны тесными узами и что ба, по крайней мере частично, обитало в гробнице. Вместе с тем ба, которое мыслилось как птица, могло покидать гробницу, удаляться куда угодно, подниматься на небо, но неизменно должно было возвращаться в могилу к тому, чьей душой оно было.

Таким образом, ба вело, так сказать, двойственное существование.

Во времена Рамессидов ба изображалось иногда в «Книге мертвых» сидящим на дереве близ гробницы, пьющим воду из пруда, спускающимся в гробницу к телу, с которым оно было связано. Иначе говоря, более или менее постоянным местом пребывания ба была гробница умершего.

Рис 7. Ка фараона

Переходим к ка. Это слово встречается в египетских текстах бесчисленное количество раз. Оно употребляется в разных значениях. Однако каждое из этих значений как-то связано с личностью умершего. В рецензии на издания X. Юнкера («Giza II», 1934; «Giza III», 1938) Р. О. Фолкнер писал: «Ка может находиться в потустороннем мире, чтобы встретить умершего, направляющегося к своему ка; оно сопровождает умершего, направляющегося в потусторонний мир со своим ка, они оба пребывают в потустороннем мире, и вместе с тем ка обитает в гробнице, в которой покоятся останки умершего, и принимает там подношения от живых родственников умершего.

Таким образом, у древних египтян не было четких представлений о ка. Более того, они как будто противоречивы и даже временами исключают друг друга.

…

В поздних текстах слово «ка» обозначало не только душу, но и скульптурное изображение. Это подтверждает, что иногда «ка» означало «двойник».

Подводя итог сказанному, приходится констатировать, что наши представления о ка весьма неопределенны и эта неопределенность – следствие той неопределенности, которая, по-видимому, имела место и в трактовке ка древними египтянами. Бесспорно лишь то, что ка, по понятиям египтян, постоянно обитало в гробнице, но имело возможность покидать ее и устремляться в загробный мир, где бы этот мир ни находился – под землей или на небе, а затем возвращаться на землю, в гробницу». (1)

Эти затруднения египтологов могут найти свое объяснение, во-первых, в общеегипетской тенденции «напластования и смешения взглядов разных времен и местностей», и это признанно в египтологии, а во-вторых, что не менее существенно, в различной степени мотивации у конкретных составителей (писцов) заупокойных текстов, влиявшей на их усердие, и как следствие этого – на точность передачи «смыслов». Мотивация писца в каждом конкретном случае составления заупокойного текста находилась в прямой зависимости от финансовых возможностей родственников усопшего заказать различные по своей стоимости варианты заупокойных текстов. Как следствие этого, заупокойные тексты, внутри каждой из трех своих разновидностей: «Тексты пирами», «Тексты саркофагов» и тексты «Книги мертвых», весьма разнородны (гетерогенны) и отличаются между собой по своему составу, что подразумевает и наличие возможных неточностей в передаче тех или иных смыслов терминов.

«Как и «Тексты пирамид», эти тексты («Тексты саркофагов») весьма гетерогенны – по месту и по времени возникновения. Гетерогенность происхождения «Текстов саркофагов» отражена и в их содержании». (1)

В ни меньшей степени на качество работы писца, начиная со Среднего царства, влияло его личное отношение к последующей судьбе составленного им заупокойного текста, предназначенного, исключительно, для его прочтения «умершим», для чего эти тексты, собственно, и подлежали захоронению вместе с его мумией в гробнице. Да и отсутствие прямых свидетельств возвращения из загробного мира клиентов жрецов заупокойного культа, возмущенных нерадивостью писцов, и вовсе оказывало расхолаживающее влияние на усердие писцов, что в большей степени касалось текстов «Книги мертвых», процесс написания которых на свитках папируса был поставлен на поток в «домах жизни»:

«Около больших и богатых храмов разных городов располагался «дом жизни». Деятельность этого учреждения была весьма разносторонней, можно даже сказать, универсальной для того времени. Здесь составлялись тексты религиозного содержания (гимны, молитвы, «анналы» богов, и в первую очередь заупокойные тексты). А. Вольтен показал, что «Книга мертвых», а раньше «Тексты саркофагов» и «Тексты пирамид» были продукцией «домов жизни». Здесь же создавались другие магические и религиозные произведения и даже медицинская литература. Словом, «дома жизни» были в те отдаленные времена средоточием умственной жизни страны, в целом поставленной на службу теологическим и сакральным целям». (1)

Принимая во внимание разные финансовые возможности заказчиков, не приходится удивляться тому, что «во времена Древнего царства ба (душа) было только у фараона» (1), и только фараон мог себе позволить такую «роскошь», ставшую доступной для влиятельных персон из числа знати лишь в Среднем царстве:

«О ба обыкновенных людей в последнем смысле слова древнейшие тексты хранят молчание – в «Текстах пирамид» упоминается только ба умершего фараона. В «Текстах саркофагов» (Среднее царство) говорится о ба погребенных в этих саркофагах представителей знати». (1)

С момента зарождения заупокойного бизнеса взоры жрецов заупокойного культа были устремлены, главным образом, на власть предержащих, номархов и фараонов, включая их сановников, как самых состоятельных заказчиков, претендовавших на исключительно комфортные условия вечной загробной жизни, естественно, в обществе богов правящей династии.

Поэтому, ориентируясь на таких заказчиков, заупокойный бизнес и «пошел в гору», постоянно совершенствуя технологию реализации своих услуг и их качества:

1) оборудование мест погребения;

2) мумифицирование тел усопших;

3) изготовление саркофагов (египетских гробов);

4) изготовление заупокойных тестов писцами «домов жизни»;

И наращивая их разнообразие:

а) организация похоронных процессий с привлечением многочисленных жрецов и профессиональных плакальщиц;

б) прощальные обряды похоронного ритуала, в частности – «отверзание уст», что «обеспечивало» покойнику возможность дышать, говорить и питаться в загробном мире;

в) и др.

Заупокойный бизнес также не обделял своим вниманием и менее состоятельных египтян, что стало актуальным лишь с времен Первого переходного периода (2263 – 2040гг до н. э.) и Среднего царства (2160 –1785гг. до н. э.) по мере «демократизации» заупокойного культа, произошедшей после завершения эпохи Древнего царства (2778 – 2263гг до н. э.):

«Погребения обыкновенного трудового люда совершались до конца эпохи Древнего царства, как и в доисторические времена, без каких-либо специальных погребальных сооружений и мумификации. Их потустороннее существование комфорта не предполагало». (1)

Вследствие меркантильной потребности жрецов заупокойного культа расширить свой бизнес, привлекая в качестве клиентов представителей из состоятельных слоёв общества, появился прейскурант цен как на полные пакеты услуг, так и на отдельные виды услуг заупокойного бизнеса, в зависимости от финансовых возможностей потенциальных заказчиков, что в конечном итоге – ко временам уже Нового царства разделило египтян на несколько категорий:

а) самым состоятельным – предлагался полный пакет услуг с наилучшим качеством исполнения; (фараоны и члены их семей, сановная знать)

б) менее состоятельным – предлагался набор услуг и качество исполнения в соответствии с их финансовыми возможностями;

в) для тех, кто ещё имел возможность оплатить какой-то минимальный набор услуг, соответственно его и предлагали;

г) ну а совсем неимущие египтяне и просто сторонники проторелигии обходились, как и многие тысячелетия до этого, погребением в могилах, вырытых их родственниками в песках некрополей:

«Практиковалось погребение в ямах, в песке, в эмбриональном положении, большей частью без саркофага или гроба, без мумификации». (1)

Рис 8. Анубис

Особенности погребения этой последней категории египтян (г) ещё с незапамятных времен привлекала к некрополям мелких грызунов и шакалов незащищенностью таких могил. По этой причине некрополи и стали одним из мест обитания шакалов, что привело к закреплению в религиозном мышлении образа шакала как защитника и покровителя умерших, бога Анубиса, изображавшегося либо в виде лежащего шакала, либо в образе человека с головой шакала.

Чтобы шакалам было невозможно добраться до тел усопших, заупокойный бизнес также предусматривал прейскурант цен на обустройство мест погребения разной сложности. Где одним из самых простых – стали шахты (могилы), уходившие в твердую породу песчаника, и уже в камерах на их дне мумии усопших были надежно защищен от проникновения туда как шакалов, так и рядовых вандалов. Возможно, по этой причине рядовых вандалов, промышляющих мелким воровством, и по сей день называют «шакалами».

Для богатых египтян над шахтами, с погребенными на их дне мумиями усопших родственников, устанавливали надземные заупокойные сооружения – мастаба. Чем состоятельнее был египтянин, тем более помпезней становилась надземная часть захоронения.

Рис 9. Некрополь возле пирамиды Хеопса в Гизе.

Некрополь Гизы как раз и представлен множеством гробниц – мастаба, влиятельных персон (семейных усыпальниц), удостоенных погребения рядом с пирамидами царей, которым они верой и правдой служили.

Как известно, этот парад заупокойного тщеславия возглавили фараоны, воздвигавшие себе поистине грандиозные и дорогостоящие погребальные сооружения, пирамиды с заупокойными храмами, что в первую очередь относится к фараонам III и IV династий. Однако в их гробницах отсутствовали «Тексты пирамид», появившиеся лишь в гробницах фараонов, начиная с V династии.

Возникает непраздный вопрос: что обусловило появление заупокойных текстов, «Текстов пирамид», на стенах гробниц фараона V династии, Униса?

Возникновение концепции «ба» фараона (и его «ка») и «Тексты пирамид»

Пирамиды фараонов V (начиная с Униса) и VI династий хоть и уступали своими размерами пирамидам фараонов IV династии, тем не менее стены их погребальных камер были украшены «Тестами пирамид», имевшими особое предназначение, дабы способствовать как безопасности путешествия фараона по загробному миру, так и обеспечить комфорт его вечной жизни в обществе богов. Первым фараоном, стены погребальной камеры которого украшали «Тексты пирами», стал представитель V династии, Унис.

Пирамиды фараонов V (начиная с Униса) и VI династий хоть и уступали своими размерами пирамидам фараонов IV династии, тем не менее стены их погребальных камер были украшены «Тестами пирамид», имевшими особое предназначение, дабы способствовать как безопасности путешествия фараона по загробному миру, так и обеспечить комфорт его вечной жизни в обществе богов. Первым фараоном, стены погребальной камеры которого украшали «Тексты пирами», стал представитель V династии, Унис.

«В этих текстах были записаны магические заклинания и формулы, которые должны были обеспечить сохранность души фараона в его путешествии через Дуат». (1)

Рис 10. Тексты пирамид.

Этот способ нанесения заупокойных текстов на стенах погребальных помещений стал актуальным для фараонов и их «ба» (!), начиная с V династии тем, по всей видимости, что он обходился казне несколько дешевле, чем существовавшая прежде традиция привлечения многочисленных жрецов заупокойного культа для устного повторения магических формул как раз и обеспечивавших сохранность души фараона в его путешествии по загробному мире и пр. В частности, и для этих целей предназначались заупокойные храмы при пирамидах.

Актуальность нанесения на стенах погребальных камер «Текстов пирамид», отчасти позволявшая экономить на услугах жрецов заупокойного культа, была как раз обусловлена возникновением концепции «ба» («ка»), нашедшей своё отражение в «Текстах пирамид». Предполагалось, что «ба» («ка») фараона, коль оно позволяло оживлять его мумию, могло и само при необходимости зачитывать магические заклинания «Текстов пирамид», находясь в гробнице, а это и позволило экономить средства казны на услугах жрецов заупокойного культа, ранее устно произносивших магических формул.

Возможно, подобным образом жреческие коллегии крупнейших религиозных центров, разработавшие концепцию загробной «субстанции» фараона, «ба», пытались как-то оптимизировать подобную деятельность жрецов заупокойного культа, что отвечало и запросам следующего фараона по экономии финансовых средств на проведение заупокойной церемонии своего предшественника.

«Эта концепция («Текстов пирамид») была настолько успешной среди последующих фараонов, что уже в период Среднего царства их стали записывать на поверхности саркофагов (Тексты Саркофагов), а в период Нового царства вплоть до династии Птолемеев их уже записывали на более дешёвых папирусах (Книга мёртвых) и эти тексты стали доступны для простых людей». (1)

Приведенная цитата и подтверждает предположение о связи появления «Текстов пирамид» с возникновением в религии Осириса концепции «ба», изначально – лишь «ба» фараона (и его «ка»). Ведь впоследствии «Тексты саркофагов» и тексты «Книги мертвых» как раз и предназначались для их прочтения усопшим при «посредничестве» его «ба» или «ка», специально введенных для этих целей авторами этой концепции для оживления мумии: «ба считалось элементом, в какой-то степени оживляющим мумию умершего».

Это и позволяет датировать возникновение концепции «ба» фараона (и его «ка» –?) в религии жрецов Осириса временами V династии, а Унис был последним её фараоном, который и воспользовался плодами этой концепции. И поскольку религия дельцов заупокойного бизнеса была элитарной во времена Древнего царства, поэтому лишь фараон в ней приобрел привилегию обладать после смерти своей загробной «субстанцией» – «ба», «оживлявшей» его мумию в гробнице, чем и обусловлено появление «Текстов пирамид».

* * * * *

Именно парад заупокойного тщеславия, материализованный в архитектурных памятниках и предметах изобразительного искусства, и стал визитной карточкой религии дельцов заупокойного бизнеса – религии Осириса.

Способ захоронения мумий усопших, относящихся к категории (в), в камерах, расположенных на дне неглубоких шахт, стал актуален для этих египтян, поскольку они могли себе позволить лишь недорогой способ мумификации, который мог и не защищать мумию покойного от посягательств шакалов на её целостность.

«Самый авторитетный специалист по египетским мумиям, английский медик Элиот Смит, указывает, что попытки мумификации имели место уже во времена I династии (3050–2890 гг. до н. э.), а при II династии (2890–2685 гг. до н. э.) существовал несовершенный способ мумификации». (1)

Ко временам Нового царства прейскурант цен существовал на услуги мумифицирования разной сложности, о чем можно судить по описанию Геродотом нескольких способов мумифицирования, отличавшихся своей сложностью и качеством.

Чем сложнее был способ мумифицирования и качественнее его исполнение, тем выше была стоимость работы. Геродот приводит лишь три способа, отличавшихся своей сложностью и ценой, которые были предназначены для каждой из трех категорий заказчиков заупокойного бизнеса (1–а, 2–б, 3–в):

«Когда к ним (т. е. бальзамировщикам. – М. К.) приносят покойника, они показывают родственникам на выбор деревянные раскрашенные изображения покойников. При этом мастера называют самый лучший способ бальзамирования, …

Затем они предлагают второй способ, более простой и дешевый и, наконец, третий – самый дешевый». (выдержка из полного теста, приведенного по ссылке)

Рис 11. Каменный саркофаг.

Разные технологии и качество изготовления саркофагов (египетских гробов) также подразумевали под собой дифференцирование их стоимости в зависимости от финансовых возможностей заказчиков. Наиболее дорогие саркофаги из цельного гранита или других твердых пород камня изготавливались на каменоломнях Верхнего Египта – первые пороги Нила, и предназначались для фараонов, их родственников и сановных персон.

В эпоху Среднего царства появились каменные антропоморфные саркофаги.

Рис 12. Деревянный саркофаг.

Деревянные саркофаги отличались весьма существенно как своей формой: в виде простого ящика (Среднее царство) или саркофага антропоморфной формы (Среднее и Новое царство), так и мастерством нанесения на них заупокойных текстов, «Текстов саркофагов».

Отдельной строкой в перечне услуг заупокойного бизнеса было выделено изготовление заупокойных текстов: «Тесты пирамид», «Тексты саркофагов», тексты «Книги мертвых», представлявших из себя своеобразный путеводитель для усопшего по загробному миру, в таинства которого, естественно, и были посвящены основатели заупокойного бизнеса.

Содержание этих текстов модифицировалось на протяжении многих столетий, отделявших Древнее царство от Нового, о чем и свидетельствуют три их разновидности, отличавшиеся, в частности, местом и способом их нанесения:

– стены погребальных камер и иных местах погребения царей и их ближайшего окружения (начиная с фараонов V и VI династии Древнего царства);

– тексты на саркофагах, «Тексты саркофагов», (Среднее царство);

– тесты на свитках папируса, «Книга мертвых» (Новое царство), которые захоранивались вместе с мумией покойного.

Заупокойные тексты разных эпох неизменно являли собой пример меркантилизма теологического творчества жрецов заупокойного культа, который усматривается, прежде всего, в их попытках навязать адептам религии Осириса мысль о своей исключительной значимость в деле обеспечения безопасности странствований усопшего по загробному миру, и последующей своей причастности к организации благостных перспектив его вечной загробной жизни. Для этого дельцы заупокойного бизнеса взяли на вооружение Всесильную магию.

Во времена Среднего царства лишь состоятельные египтяне могли себе позволить оплатить столь дорогостоящие услуги по изготовлению заупокойных текстов – «Текстов саркофагов», заблаговременно проявив заботу о благостных перспективах своей вечной загробной жизни.

В «Текстах саркофагов» (Среднее царство) говорится о ба погребенных в этих саркофагах представителей знати». (1)

С времен Среднего царства для наиболее состоятельных египтян из тех, кого пугала необходимость физического труда в благословенных сехет иару – «полях зеленого тростника» (образ рая в загробном мире), в перечне услуг заупокойного бизнеса дополнительно предусматривалась услуга по изготовлению маленьких статуэток людей, «ушебти», что в переводе с египетского – «ответчик»:

«Ушебти – это изображения людей, которые в силу магии могли оживать и производить в загробном мире физические работы, к которым мог оказаться призванным умерший, – по аналогии с земной жизнью». (1)

Рис 13. Ushabties of Tutankhamun. 18 из 413 ушебти, обнаруженных в гробнице Тутанхамона.

В 6-м изречении «Книги мертвых» говорится:

«О, ушебти! – Если будет призван покойный выполнять любую работу, какую выполняют в загробном мире, и будут тяготы ему там, как человеку, несущему свои обязанности, ты должен взять на себя все эти работы, которые делаются там: возделывать поля, обустраивать берега, перевозить песок с запада на восток. «Я сделаю это. Я здесь!» – скажешь ты!»

Таким образом, жречество религии Осириса, навязав адептам своей религии парадигму религиозного мышления, основанную на отказе от КР, заложило основу индустрии услуг заупокойного бизнеса.

Эта парадигма религиозного мышления получила свое развитие в конкретике концепции загробной жизни, благодаря результатам мифотворчества наиболее одаренных меркантилизмом представителей жречества Осириса крупных религиозных центров.

Если учесть, что религия Осириса возникла не на пустом месте, а явилась результатом «модернизации» представлений о бессмертии души в контексте альтернативной парадигмы религиозного мышления, свойственной проторелигии Египта, принимая во внимание сохранение в каждом из номов значимость культов местных богов, то так или иначе мифотворчество жрецов Осириса во всех религиозных центров было вынуждено опираться на уже существовавшую в проторелигии теологию, влияние которой можно обнаружить в элементах эклектики концепций загробного мира и загробного суда религии жрецов Осириса.