Тайны религии Древнего Египта. Часть II

Алекс Кандр

Меркантилизм идеологов концепция загробного суда религии Осириса

Вводная часть

Суждения автора книги «Религия Древнего Египта», М.А. Коростовцева, о значимости «в истории религиозной жизни человечества» приоритета египтян в «идее загробного суда, основанного на нравственных принципах», достаточно противоречивые:

«Возникновение идеи загробного суда, основанного на нравственных принципах (даже при возможности магического воздействия на суд со стороны подсудимого), несомненно, очень значительное явление в истории религиозной жизни человечества.

И именно египтянам принадлежит, по-видимому, приоритет в этом». (1)

В текстах «Книги мертвых», обосновывающих это мнение М.А. Коростовцева, с одной стороны, подчеркивается важная роль загробного суда 125-й главы «Книги мертвых», основанного на нравственных принципах, а, с другой стороны, присутствует констатация полного обесценивания этих принципов посредством магии, пронизывающей всю «Книгу мертвых»:

«Если в 125-й главе «Книги мертвых» очень важную, можно сказать основную, роль играет загробный суд, основанный на нравственном принципе,

то магия, пронизывающая всю «Книгу мертвых», в этой главе призвана не допустить неблагоприятного для умершего приговора суровых загробных судей». (1)

М.А. Коростовцеву ничего не оставалось как с прискорбием констатировать утрату главенства нравственных принципов в загробном суде, свидетельством чему и стала «Книга мертвых»:

«Так были уничтожены высокие приобретения нравственного порядка, и Книга Мертвых оказывается свидетельством и об их наличности, и об их печальной судьбе». (1)

Столь прискорбный вывод является результатом отсутствия возможности у египтологов идентифицировать источники этих двух диаметрально противоположных тенденций, господствовавших в религиозной культуре египетского общества в контексте представлений о загробном суде:

одна из которых акцентировала важность нравственных критериев загробного правосудия;

а вторая – полностью девальвировала приоритетность этих критериев, посредством привлечения магии.

Магия «Книги мертвых» и была призвана гарантировать подсудимому оправдательный вердикт, вне зависимости от его нравственного облика и груза прижизненной греховности – совокупности злых дел, позволяя обладателю «Книги мертвых» предстать в облике, буквально, святого пред судьями загробного судилища:

«Всякий египтянин с этой главой в руках и на устах оказывался безгрешным и святым… Таким образом, вся глава была просто талисманом против загробного осуждения». (1)

Эти две совершенно противоположные тенденции религиозного менталитета в оценке критериев загробного судопроизводства либо основанного на нравственных принципах, либо полностью их игнорирующих посредством привлечения магии, вполне закономерно, должны были иметь в египетском обществе свои первоисточники и своих последователей, представленных также двумя религиозными течениями, которые совершенно по разному относились к важности нравственных критериев оценки мирской жизни своих последователей, после смерти и вынужденных предстать перед богами загробного судилища.

Однако представления о первоисточниках этих двух тенденций религиозного менталитета в современной египтологии подлежат строгому табуированию, что связано с господством в академических кругах египтологов апологетики веры в вечную загробную жизнь или апологетики религии Осириса, основанной на вере в вечную загробную жизнь в той же мере, в какой это присуще Христианству. Эта ситуация в египтологии требует своего разъяснения:

В результате всеобъемлющего доминирования апологетики веры в вечную загробную жизнь (апологетики религии Осириса) в академических кругах египтологов, ещё и категорически отрицающих присутствие в религиозной культуре населения долины Нила религии (проторелигии Египта) с альтернативной парадигмой религиозного мышления – верой в переселение души, «египетская религия» или религия Древнего Египта, фактически, отождествляется с религией жрецов Осириса. Примером обоснования чего служит сопоставление трех первых периодов «истории египетской религии» трем этапам в развитии заупокойных текстов в религии Осириса:

«Тіеlе был первым и единственным ученым, отважившимся написать связную и довольно подробную историю египетской религии. …

О.Р. Тіеlе (1902) делит всю историю египетской религии на 4 периода:

1) мемфисский пер. (древнее царство);

2) первый фиванский пер. (среднее царство);

3) второй фиванский (новое царство) и

4) саитский период». (2)

Этот способ деления истории египетской религии до сих пор сохранил свою актуальность, формально, соответствуя трем этапам в развитии заупокойных текстов в религии жрецов Осириса:

1) мемфисскому периоду (Древнее царство) соответствуют «Тексты пирамид»;

2) первому фиванскому периоду (Среднее царство) – «Тексты саркофагов»;

3) второму фиванскому периоду (Новое царство) – «Книга мертвых».

Эта ситуация свидетельствует лишь о том, что в египтологии, под покровительством апологетов веры в вечную загробную жизнь, речь идет не столько об истории «египетской религии» или религии Древнего Египта, в целом, представленной совокупностью многочисленных номовых религий со своими богами в каждой из них, сколько, исключительно, об истории религии жрецов Осириса с её верой в вечную загробную жизнь, чему и соответствуют «Тексты пирамид», «Тексты саркофагов» и «Книга мертвых».

А это и является, фактически, результатом фальсификации в египтологии представлений о религиозной культуре египетской цивилизации в угоду апологетики веры в вечную загробную жизнь, лежащей в основе догматики ортодоксального Христианства, принимая во внимание исконное её отношение к религиям язычников.

Отождествление религии Древнего Египта («египетской религии» по версии О.Р. Тіеlе) с религией жрецов Осириса, при категорическом отрицании существования в религиозной культуре населения долины Нила проторелигии Египта, в контексте приведенной выше цитаты М.А. Коростовцева о приоритете египтян в «идее загробного суда, основанного на нравственных принципах», создает совершенно ложное представление о том, что «история религиозная жизнь человечества» обязана именно жречеству религии Осириса «идеей загробного суда, основанного на нравственных принципах».

Эта ложь становится вполне очевидной в контексте беспристрастной оценки влияния на этические устои египетского общества «нравственных ценностей» религии Осириса, которые культивировали жрецы заупокойного культа среди адептов своей религии, приторговывая во времена Нового царства по всему Египту свитками папируса «Книги мертвых», опосредованно отворявшей врата египетского рая, «сехет иару», любому её обладателю, будь им самый отъявленный грешник – вор, казнокрад, мздоимец, насильник, убийца или просто моральный урод, многократно нарушавший этические устои общества.

В то время как в условиях загробного суда, основанного на нравственных принципах, такого грешника ожидал лишь обвинительный вердикт судей загробного судилища, со всеми его негативными последствиями.

Эти две диаметрально противоположные тенденции восприятия критерием загробного судопроизводства, которые, фактически, зафиксированы в «Книге мертвых» совершенно не имеют в египтологии обоснования своего происхождения, порождая в ней ещё одну неразрешимую проблему, не имеющую адекватного ответа. Хотя из приведенной выше аргументации о роли магии «Книги мертвых», гарантированно отворяющей «врата египетского рая» перед контингентов перечисленных выше грешников, не составляет труда убедиться в том, что

«уничтожению высоких приобретений нравственного порядка» египетская цивилизация обязана, исключительно, деятельности жречества религии Осириса, что можно считать доказанным фактом.

Одновременно с констатацией этого факта, выясняется ещё и принципиальная невозможность принадлежности «идеи загробного суда, основанного на нравственных принципах» жречеству религии Осириса, что обосновывается крайне банальной аргументацией – до краха Древнего царства в религии Осириса вообще не была востребована сама идея загробного суда за отсутствием в ней надобности для её заупокойного бизнеса.

Во времена Древнего царства клиенты заупокойного бизнеса религии Осириса из числа фараонов, номархов и их ближайшего окружения принципиально не были «удостоены чести» предстать перед каким-либо загробным судилищем в силу их неподсудности, что им и обеспечивала религия жрецов Осириса, априори гарантируя вечную жизнь в обществе богов правящей династии и номархов и фараонов. Эти привилегии и сделали религию Осириса, исключительно, элитарной религией номархов и фараонов.

Вот на роль источника «высоких приобретений нравственного порядка» в египетской цивилизации, утрата которых искренне опечалила М.А. Коростовцева, в современной египтологии попросту нет претендентов, поскольку апологетика религии Осириса, господствующая в академических кругах египтологов, умудряется категорически отрицать существование проторелигии Египта, с её верой в вечную жизнь души в череде её перевоплощений в подлунном мире, как раз и подходящей на роль источника «высоких приобретений нравственного порядка» в египетской цивилизации.

Совершенно ложные представления о мнимых заслугах жрецов религии Осириса, как и, в целом, фальсификация представлений в египтологии о религиозной культуре цивилизации Древнего Египта, и являются результатом деятельности апологетов религии Осириса от египтологии в угоду апологетики веры в вечную загробную жизнь, доказательствам чего посвящена работа «Апологетика религии Осириса в египтологии».

Стоит лишь «признать право на существование» проторелигии Египта в религиозной культуре населения долины Нила, как многочисленные проблемные темы в египтологии найдут свое адекватное объяснение, что в полной мере относится и к идентификации носителей и источника «высоких приобретений нравственного порядка» в египетской цивилизации. Об этом и пойдет речь далее.

Истоки возникновения идеи загробного суда, основанного на нравственных принципах

Как свидетельствует приведенная выше аргументация, жречеству религии Осириса принципиально не могла принадлежать идея «загробного суда, основанного на нравственных принципах», в то время как именно ему египетская цивилизация обязана «уничтожением высоких приобретений нравственного порядка», принимая во внимание последствия для египетского общества аморальной подоплеки торговли свитками папируса «Книги мертвых».

Концептуальное обоснование «загробного суда, основанного на нравственных принципах», принадлежало теологам проторелигии Египта, имея ещё более глубокую предысторию своего возникновения. И связано это с тем, что проторелигия за многие столетия своего поступательного развития в долине Нила достигла своей зрелости ко временам завершения процесса формирования в номах административных и религиозных институтов, ставших опорой и инструментом реализации власти глав номов, номархов.

Важность концептуального обоснования загробного суда ещё в лоне проторелигии была обусловлена ролью жреческого сословия при номархах в поддержании законности и правопорядка на подконтрольных ному территориях, на которых изначально проживали лишь сообщества коренных племен нильской долины. Произошедшая позднее интенсивная миграции пришлых племен в долину Нила значительно увеличила численность населения в каждом из номов, что лишь несколько позже привело к возникновению религии Осириса.

Поэтому ещё в лоне проторелигии усилия жреческого сословия в каждом из номов были направлены на совершенствование верований египтян, закреплявших в их религиозном сознании необходимость соблюдения этических норм поведения в сообществах племен на подконтрольной администрации нома территории.

Это было предопределено ещё традициями служителей культов неолитических племен (по всему миру), которые, являясь опорой вождей племен, так или иначе совместно закладывали основы этических (и ритуальных) норм поведения своих соплеменников, накладывая табу под страхом гнева богов на те или иные неблаговидные или вовсе преступные поступки, что подкреплялось наказанием за это со стороны вождя племени, выступавшего в роли судьи в конфликтах между соплеменниками.

Закрепление этических норм поведения соплеменников на уровне их религиозного сознания актуализировало принцип неотвратимости наказания даже за проступки (преступления) совершенные тайно, дабы избежать их осуждения вождем племени.

Следовательно, вполне естественно напрашивается вывод о том, что актуальность закрепления в религиозном сознании соплеменников этических норм, содействующих благополучию и процветанию племени, была во все времена первостепенной задачей альянса служителя культа и вождя племени, а позднее – жреческого сословия нома и номарха.

Так что ещё до возникновения религии Осириса в общественной жизни и в религиозной культуре населения долины Нила уже существовали как «светские» представления о важности соблюдения этических норм (и законов) для благополучия общественной жизни (поселения, нома), так и закреплявшие эти нормы религиозные представления об ответственности за их нарушение пред богами каждого из номов. Первое было прерогативой администрации номов во главе с номархами, а второе – жреческого сословия каждого из номов. В большинстве своем эти этические нормы имели общечеловеческое значение, поэтому и были тождественны для всех без исключения социально зрелых сообществ людей, что подтверждается их присутствием в культурном наследии у цивилизованных народов.

Поэтому правильным будет вначале рассмотреть концепцию загробного суда проторелигии Египта с её единственной «процедурой загробного судопроизводства», реализующей идею кармы. Впоследствии она была заимствована в несколько утрированном виде жречеством религии Осириса при создании ими своей собственной концепции загробного суда, актуальность появления которой возникла в религии Осириса лишь после краха Древнего царства.

Концепции загробного суда проторелигии и роль в ней богини Маат

В контексте проторелигии долины Нила, детализация представлений о загробном мире не имела своей актуальности для её приверженцев, поскольку душа усопшего в нем прибывала всего лишь в ожидании своего перерождения. Тем не менее актуальность концепции загробного суда в этой парадигме религиозного мышления была вполне насущной, что предопределило представление о загробном суде с вполне конкретным его механизмом судопроизводства. И поскольку меркантилизм религии дельцов заупокойного бизнеса был чужд проторелигии, это и предопределило в ней некий механизм загробного судопроизводства, который априори исключал возможность вмешательства человеческого фактора (Всесильной магии) в этот процесс.

С другой стороны, в той же степени, в какой в проторелигии отсутствовала актуальность детализации представления о загробном мире, в этой же степени её концепция загробного суда не нуждалась в детализации процесса загробного судопроизводства, довольствуясь лишь констатацией участия в нем некой высшей силы абстрактного порядка, воплощением которой в доисторическом Египте стала богиня Маат.

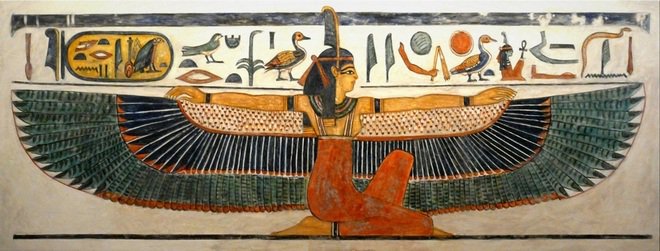

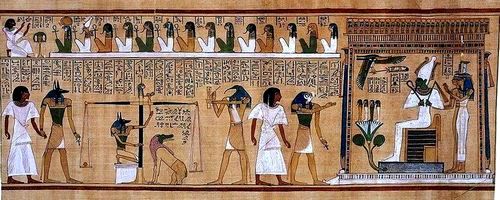

Рис 19. Маат

Рис 19. Маат

«В египетском языке «маат» обозначало сложное, синтетическое понятие, объединяющее понятия: «правда», «истина», «правопорядок», «этическая норма», «божественное установление» (в природе и среди людей), «религиозные и нравственные устои» и т. п. «Маат – это надлежащий порядок в природе и обществе, который установил творец, а посему все, что правильно и точно; вместе с тем это закон, порядок, справедливость и правда». Тексты, в которых фигурирует богиня Маат, свидетельствуют о том, что она является обожествленным эквивалентом указанного синтетического абстрактного понятия». (1)

Маат воплощала собой идею справедливого правосудия, а реализация этого её предназначения уже в загробном суде гарантировала усопшим как неотвратимость, так и справедливость воздаяние за их добрые и злые дела при жизни – идея кармы (хорошей или плохой)! Понимание важности хорошей кармы подразумевало под собой закрепление в религиозном сознании египтян необходимости: «прожить жизнь с Маат в сердце». Это соответствовало насущным потребностям египетского общества в поддержании наиболее благоприятных условий для своего процветания, залогом которого и стали этические нормы, представленные впоследствии в перечне пунктов «негативной исповеди» из «Книги мертвых»:

«В этой «негативной исповеди» содержится целый моральный кодекс, нарушения которого карались загробным судом. Это типичный для того времени перечень грехов – ритуальных и собственно нравственных, которых должен был избегать египтянин времен Нового царства, ибо они препятствовали достижению вечной жизни». (1)

Проторелигия лишь декларировала для своих последователей значимость этических норм, вошедших значительно позже в «негативную исповедь». В свою очередь, наиболее значимая часть из этих этических норм была подкреплена сводом светских законов, как результатом деятельности администрации номарха и его судебной ветви власти. Вполне естественно, что современные исследователи Древнего Египта располагают лишь (?) представлениями о религиозной значимости этических норм в египетском обществе благодаря перечню пунктов «негативной исповеди», из чего не следует, что большая часть из этих норм ни была подкреплена светскими законами номов.

Рис 20. Маат

И вообще, парадигма религиозного мышления, основанная на концепции реинкарнации (КР), априори подразумевает, что высшие силы, отождествляемые египтянами с богиней Маат, в курсе всех «нарушений мирового порядка», включая нарушения этических норм (и законов) в египетском обществе. Следовательно, сам факт участия богини Маат в процессе загробного судопроизводства в контексте проторелигии лишал смысла «негативную исповедь» усопшего в её присутствии за своей никчемностью. Именно поэтому процедура загробного судопроизводства с её символическим участием ограничена лишь весами (психостасия – взвешивание сердца), на одной чаше которых лежит сердце умершего, а на другой – перо Маат.

Показателем высокой духовности жречества богов проторелигии долины Нила, не приемлющих меркантилизма, стала их вера в высшую справедливость загробного суда, которая (вера) не подразумевала под собой необходимости крючкотворства в детализации пунктов перечня «негативной исповеди» в процессе загробного судопроизводства с участием богини Маат. Поскольку основное её предназначение отождествлялось с мировым порядком, нарушение которого подразумевало и нарушение (ритуальных и) этических норм социальной жизни в египетском обществе любого из номов.

Рис 21. Психостасия

«Особое место в представлениях древних египтян занимало сердце. Оно считалось вместилищем человеческого сознания, как бы самостоятельным существом внутри человека. Сердце рассматривалось как нечто наиболее осведомленное о человеке и его жизни». (1)

Неслучайно перо Маат стало высшим мерилом добрых и злых дел усопшего, поскольку именно оно на изображениях богини вертикально возвышается над её головой, символизируя этим вещи более высокого порядка, нежели символизм придания богини облика земной женщины. Эта символика отражена и в вертикальным положении пера Маат на изображениях процедуры судопроизводства (психостасии), присутствующих в разных вариантах «Книги мертвых».

В современном мире символом правосудия является древнегреческая богиня правосудия, Фемида, с её атрибутами, среди которых присутствуют весы, по всей видимости, заимствованные древними греками, как и женское начало Фемиды, из символики Маат загробного суда проторелигии Египта.

В той же степени, в какой религия Осириса возникла в долине Нила не на пустом месте, а явилась следствием изменений религиозной культуры её населения в результате глобальной климатической катастрофы, превратившей некогда полные жизни саванны Северной Африки в безжизненные пустыни, её концепция загробного суда унаследовала, отчасти, представления о загробном суде из проторелигии, существенным образом исказив их.

Это заимствование стало лишь первым этапом длительного процесса формировалась в религии Осириса своей собственной концепции загробного суда. Да и сама идея создания концепции загробного суда озадачила жрецов заупокойного культа лишь после краха Древнего царства, что обусловлено несколькими причинами, включая меркантилизм дельцов заупокойного бизнеса.

К чему этот меркантилизм привел, нам и предстоит разобраться.

Причины появления в религии Осириса концепции загробного суда

Во времена Раннего и Древнего царств заупокойный бизнес жрецов религии Осириса был ориентирован, исключительно, на заботах по обеспечению наилучших условий вечной загробной жизни фараонов в обществе богов правящей династии, как и номархов в обществе главных богов нома, что априори лишало смысла саму идею загробного суда.

Этим религия жрецов Осириса и стала привлекательной для фараонов, номархов и их ближайшего окружения, а впоследствии и для сановной знати времен Среднего царства, создав им привилегию – не быть судимыми судом Маат (психостасия) проторелигии, что в полной мере относилось к последователям проторелигии Египта – подавляющему большинству населения Древнего Египта.

В результате подобного отношения жрецов заупокойного культа к гарантиям благостной участи фараонов в потустороннем мире в обществе богов правящей династии, религия Осириса и приобрела статус религии правящей династий номархов и фараонов. Это сделало её элитарной религией и соответствовало, условно, первому этапу её распространения в Древнем Египте во времена Раннего и Древнего царств.

«Период правления Пятой и Шестой династий был временем процветания придворной аристократии — это подтверждают и размеры, и богатое убранство гробниц вельмож.

Все более сложными по компоновке и богатыми по отделке становились, особенно при Шестой династии, гробницы правителей номов — это свидетельствует о нарастающей силе и амбициозности номархов и их окружения». (3)

Фараоны и сами популяризировали в высшем обществе свою религию, нередко оплачивая из казны услуги жрецов заупокойного культа и прочие расходы, связанные с организацией пышных похорон своих сановных вельмож, заслуживших их особое расположение. Подобная практика имела место не только в Древнем царстве, но и после его крушения во времена Среднего царства и позже:

«Свидетельства о том, что царь лично входит в распоряжение о заупокойном культе любимого вельможи, нередки особенно из эпохи Древнего Царства». (6) – (Б. А. Тураев, «Рассказ египтянина Синухета»)

Так что религия жрецов заупокойного культа изначально культивировалась лишь в высших кругах египетского общества, вытеснив собой проторелигию, которая продолжала оставаться достоянием средних и низших слоев общества. Поэтому и нет ничего удивительного в том, что простых египтян в Древнем царстве хоронили, как и в былые времена, не озадачиваясь сохранностью их тел в могилах (без мумификации и без гроба), поскольку в элитной религии фараонов – религии Осириса, «их потустороннее существование комфорта не предполагало». (1)

Причины крушения Древнего царства

Одна из основных причин крушения некогда могущественной империи, Древнего царства, была связана с исключительным по своей силе влиянием дельцов заупокойного бизнеса на фараонов, навязавших им свои представления о вечной загробной жизни, вынуждая фараонов тратить гигантские средства из казны империи на строительство десятилетиями грандиозных надгробных сооружений, пирамид, с заупокойными храмами возле них.

Рис 22. Пирамиды Гизы.

Рис 22. Пирамиды Гизы.

Это веками истощало казну империи, что, по всей видимости, сопровождалось ещё и казнокрадством на строительстве пирамид в размерах, соизмеримых со стоимостью работ. Вот эту традицию гигантомании в удовлетворении своих прихотей и унаследовали все последующие представители авторитарной власти, уповая на вечную жизнь в раю, под влиянием не менее корыстолюбивых служителей культов. Ну и как тому положено быть, вместе с этим многие из них унаследовали и традицию коррупционных откатов и распилов – казнокрадство.

В контексте проторелигии, грандиозные пирамиды фараонов вообще никакой значимости для них не представляли, однако фараоны Древнего царства «клюнули на удочку» дельцов заупокойного бизнеса, поэтому и обрекли свою империю на крах. Так что при рассмотрении причин краха Древнего царства, помимо иных причин, следует выделить жирной строкой «пагубное» влияние на фараонов дельцов заупокойного бизнеса, основавших религию единого бога Осириса, противопоставив её в качестве альтернативы высоким нравственным ценностям, которые культивировались среди своих последователей проторелигии долины Нила.

Вполне очевидно, что простые египтяне, вынужденные годами трудиться на строительстве грандиозных пирамид царей Египта времен Древнего царства, были чужды элитарной религии фараонов. Поэтому они просто искренне не понимали как целесообразности таких гигантских расходов из казны империи, так и, в большей степени, целесообразности своего собственного нелегкого труда, исповедуя проторелигию, которая оставалась достоянием подавляющего большинства населения Египта.

Эта ситуация закономерно аккумулировала негативные настроения в среде народных масс, большая часть из которых периодически была задействована на строительстве пирамид, а этот негатив мог находить периодически выход в народных восстаниях, обусловленных не столько тяжёлыми условиями труда, сколько ухудшением условий жизни населения Египта, связанным, скажем, с периодами засухи и неурожая.

Пропаганда элитарной религии фараонов, как ей и положено, «развешивала лапшу на уши» населению Египта, убеждая и строителей очередных пирамид в том, что покоящиеся в этих грандиозных сооружениях цари Египта, благодаря своей близости к богам, продолжают и в загробном мире заботиться о процветании Египта.

Вполне естественно, что подобная пропаганда как раз и мотивировала население Египта усердно трудиться на строительстве пирамид.

Однако изредка возникавшие природные катаклизмы, резко ухудшавшие уровень жизни простых египтян, со всей очевидностью демонстрировали населению Египта всю лживость подобной религиозной пропаганды. Поэтому в самые критические моменты истории Древнего царства ненависть населения могла выплескиваться именно на усыпальницы фараонов, которые в потустороннем мире явно «пренебрегали своими прямыми обязанностями»: содействовать процветанию Египта.

Все это происходило, исключительно, в контексте тех религиозных верований, которые и насаждались ранее пропагандой жрецов заупокойного культа элитарной религии фараонов.

Так что периодически в истории Древнего Египта происходили природные катаклизмы, которые были способны поставить под сомнение символы веры религии Осириса в сакральной значимости для процветания Египта царских усыпальниц, порождая в народе скептическое отношение к ним.

Вполне возможно и закономерно, что очередной период засухи, затянувшейся на несколько лет, и завершился крахом Древнего царства, что пагубно отразилось на процветавшем ранее заупокойном бизнесе религии Осириса. Вот эта безрадостная для дельцов заупокойного бизнеса ситуация и сподвигла их к так называемой «демократизации» заупокойного культа, о чем и пойдет речь далее.

«Демократизация» заупокойного культа

В результате крушения централизованной (имперской) власти фараонов, начиная с Первого переходного периода (VII – X династии, 2263 – 2040гг до н. э.), произошла так называемая «демократизация» заупокойного культа, которая была обусловлена утратой для дельцов заупокойного бизнеса своих самых состоятельных заказчиков – фараонов времен Древнего царства. Это и заставило обратить их взоры на более на более многочисленный контингент потенциальных заказчиков из разных слоев общества, среди которых представители высшей сановной знати во времена Среднего царства (2160 –1785 гг. до н. э.) также были «удостоены чести» иметь своё «ба», о чем во времена Древнего царства они и мечтать не смели:

«О ба обыкновенных людей в последнем смысле слова древнейшие тексты хранят молчание – в «Текстах пирамид» (Древнее царство) упоминается только ба умершего фараона. В «Текстах саркофагов» (Среднее царство) говорится о ба погребенных в этих саркофагах представителей знати». (1)

«Начиная с VII династии представления о загробной жизни демократизируются», – вполне правильно указывает Тураев. Сущность этой демократизации состояла в том, что теперь не только фараон, спавший вечным сном в своей пирамиде, не только его вельможная и сановная знать, погребенная в многочисленных мастаба, но и простые смертные претендуют на привилегии в потустороннем мире». (1)

И поскольку религия жрецов заупокойного культа времен Древнего царства была ориентирована, исключительно, на заботах по обеспечению благостных условий вечной загробной жизни фараонов, номархов и их ближайшего окружения, её концепция загробной жизни в принципе не подразумевала каких-либо привилегий в потустороннем мире для простых смертных, что стало проблемой №1, требующей своего решения, да и сама идея загробного суда над фараонами была чужда элитарной религии, поэтому в ней вообще отсутствовала концепция загробного суда – проблема №2.

Так что в религии жрецов Осириса времен Раннего и Древнего царств концепции загробного суда вообще не было, наравне с отсутствием представлений о комфортных условиях потустороннего существования египтян даже из состоятельных слоев общества – в качестве потенциальных клиентов заупокойного бизнеса.

Такое положение вещей, естественно, препятствовало распространению некогда сугубо элитарной религии в широких слоях египетского общества, что после краха Древнего царства поставило жрецов заупокойного культа в затруднительное положение, связанное со стагнацией их бизнеса, утратившего своих наиболее состоятельных клиентов – фараонов и их ближайшее окружение времен Древнего царства. Поэтому жречеству религии Осириса, входившему в жреческие коллегии крупных религиозных центров Древнего Египта, пришлось совместными усилиями устранять эти две проблемы, препятствовавшие продвижению в египетском обществе их религии, а следовательно, и заупокойного бизнеса.

Иными словами, их усилия были направлены на то, чтобы элитарная прежде религия фараонов «вошла» в народ, что и подразумевает под собой терминология «демократизации» заупокойного культа.

Решение проблемы № 1 – разработка универсальной концепции загробной жизни египтян

В концепции загробной жизни фараонов времен Древнего царства потусторонний (загробный) мир для них был представлен в образе «сехет иару» («поле камыша»), что в «Текстах пирамид» интерпретировалось как «некое место в восточной части неба, куда стремится добраться умерший царь при помощи «перевозчика поля камыша», желанное место пребывания богов». (1)

Поэтому дополнить уже существующую концепцию загробной жизни фараонов представлениями о загробной жизни представителей сановной знати Среднего царства, а затем и просто мало-мальски состоятельных египтян времен Нового царства, не составило труда для меркантильных теологов этой религии, которые без затей представили загробную жизнь египтян в раю, сехет иару («поле камыша»), уподобив её знакомым египтянам реалиям из их повседневной земной жизни, вознаградив трудолюбивых адептов своей религии в раю отсутствием тягот земного бытия и богатыми урожаями:

Рис 23. Сехет иару.

«Согласно египетским верованиям, в потустороннем мире все устроено так же, как на земле, но только гораздо лучше. Там, на загробных «полях Иалу» («полях Иару» — в другом произношении), и урожаи лучше, и разливы Нила происходят регулярно, но для того, чтобы воспользоваться всеми этими благами, необходимо работать: рыть каналы, сеять зерно, собирать урожаи, ухаживать за плодовыми деревьями и т.д.» (2)

Как видим, теологи религии Осириса, не мудрствуя лукаво, воспользовались той же терминологией в своих представлениях о потустороннем мире времен Древнего царства, «сехер иару», как о желанном месте пребывания фараонов в обществе богов. Они лишь расширили представления египтян о райской жизни в египетском раю, «сехер иару», сообразно житейским реалиям земной жизни, в которых фараон как полубог занимал в иерархии египетского общества высшее положение, общаясь с богами в их храмах и принося им подношения, что было исключительной привилегией фараонов и более того – их прямой обязанностью: проявлять заботу о процветании Египта. Ну и остальным египтянам в «сехер иару» также нашлось место, подобающее их земному положению в египетском обществе.

«Демократизация заупокойного культа, происшедшая в Первый переходный период, не внесла, по существу, ничего принципиально нового в воззрения египтян на загробную жизнь, она лишь распространила загробные блага на широкие массы населения». (1)

В результате, концепция загробной жизни в религии Осириса приобрела целостную структуру, включавшую в себя представления о загробной жизни всех слоев общества. Тем не менее эти представления, как и прежде, со времен Древнего царства, продолжали входить в противоречие с представлениям о посмертных «субстанциях» человека (фараона) – «ба» и «ка», отчасти обитавших в гробнице усопшего.

Решению проблемы № 2, т.е. созданию концепции загробного суда, в процессе формирования которой можно выделить два этапа, будут посвящены следующие две страницы. И начать следует с обоснования целесообразности этих двух этапов.

Целесообразность двух этапов в процессе создания концепции загробного суда

Вот с созданием концепции загробного суда у жрецов Осириса из многочисленных номовых религиозных центров возникли явные затруднения, что значительно замедлило внедрение и популяризацию в египетском обществе её окончательного варианта, ставшего популярным лишь во времена Нового царства, как об этом пишет Коростовцев М. А.:

«во времена Нового царства (1580 – 1085 гг. до н. э.) стабилизировалось и стало популярным учение о загробном суде над умершими».

В связи с этим представляется возможность выделить два этапа в процессе создания концепции загробного суда жречеством Осириса, обусловленные двумя совершенно разными задачами, в решении каждой из которых дельцы заупокойного бизнеса было заинтересованы, дабы,

во-первых, способствовать «демократизации» заупокойного культа,

во-вторых, в этих условиях содействовать процветанию заупокойного бизнеса.

Целесообразность 1-го этапа

Поскольку задача поддержания нравственного здоровья египетского общества окончательно не утратила своего значения для фараонов, то жречество Осириса крупных религиозных центров было вынуждено прийти к консенсусу в вопросе заимствования из концепции загробного суда проторелигии её процедуры судопроизводства, психостасии (взвешивание сердца), внеся в неё существенные изменения. В результате чего, психостасия стала первой процедурой судопроизводства в концепции загробного суда религии Древнего Египта, о чем косвенно свидетельствуют «Тексты саркофагов»:

Рис 24. Психостасия.

«В «Текстах саркофагов» (Среднее царство) уже упоминается психостасия (взвешивание сердца) как способ определения нравственного облика человека в его земной жизни». (1)

Так что первую процедуру судопроизводства для своей концепции загробного суда дельцы заупокойного бизнеса позаимствовали из проторелигии, что было обусловлено её популярностью среди простых египтян, с чем волей-ни-волей приходилось считаться жрецам религии Осириса, поскольку они вязи курс как раз на продвижение своего заупокойного бизнеса (и своей религии) в разных слоях египетского общества, где и пользовались исключительным доверием нравственные ценности проторелигии.

Концепция загробного суда религии Осириса лишь формально позаимствовала из проторелигии психостасию, существенным образом изменив для подсудимого последствия результатов взвешивания его сердца, предопределившие лишь две крайности – либо рай в царстве мертвых, либо сгинуть навеки в пасти чудовища Аммат здесь же в чертоге Двух Истин, если вердикт суда будет не в его пользу.

Рис 25. Ammat.

Аммат – это мифологическое чудовище с мордой крокодила, передней частью туловища льва (в каких–то номах – леопарда), а задней – бегемота.

В контексте проторелигии какой бы вердикт загробного суда ни был бы вынесен, он не был представлен лишь двумя крайностями, а отражался на судьбе последующего перерождения в лучшую или худшую сторону, что касалось и условий загробного периода существования души, соответствуя представлениям о хорошей или плохой карме в религиях востока. Также психостасия в проторелигии не подразумевала какой-либо возможности корыстного вмешательства дельцов заупокойного бизнеса в результат взвешивания сердца, чтобы повлиять на показания весов, определяя таким образом как посмертную участь подсудимого, так и перспективы его следующего перерождения. Этим и объяснялась популярность психостасии как среди простых египтян, так и среди состоятельных египтян, чтящих важность принципов Маат, чему позже мы найдем подтверждение.

Целесообразность 2-го этапа

Вполне естественно, что из-за описанных выше своих особенностей, психостасия не способствовала процветанию заупокойного бизнеса, что и стимулировало меркантилизм жрецов Осириса на разработку иной процедуры загробного судопроизводства, которая уже должна была предусматривать возможность извлечения финансовой выгоды для заупокойного бизнеса. Вот это и стало второй актуальной задачей, от решения которой зависело ни много ни мала, а финансовое процветание заупокойного бизнеса в условиях «демократизации» заупокойного культа.

В свою очередь, от успешного решения первой задачи зависела принципиальная возможность «демократизации» заупокойного культа, и успех «внедрения» религии Осириса, прежде всего, в состоятельные слои египетского общества, где прежде культивировались нравственные ценности проторелигии.

Подобный способ «внедрения» некогда элитарной религии Осириса, условно, в широкие слои египетского общества можно соотнести с понятием мимикрии из мира животных и растений, и в данном случае это было реализовано как беспринципное приспособление дельцов заупокойного бизнеса к предпочтениям египтян, исповедовавших проторелигию долины Нила. «Подражая» проторелигии, они попросту позаимствовали из неё психостасию, исключительно, в своих корыстных интересах популяризации своего бизнеса в египетском обществе, где она и пользовалась заслуженной популярностью.

Именно благодаря актуальности решения этих двух задач, взаимодополнявших друг друга на этапе «демократизации» заупокойного культа, в концепции загробного суда религии Осириса присутствует не одна, а две процедуры загробного судопроизводства! Причем каждая из них являлась вполне самодостаточной для вынесения вердикта суда о виновности или невиновности подсудимого, а эта избыточность и подтверждает факт заимствования психостасии из проторелигии долины Нила.

Меркантилизму идеологов второй процедуры судопроизводства в концепции загробного суда религии Осириса, как именно детищу жрецов заупокойного культа, посвящена следующая страница.

Меркантилизм идеологов второй процедура загробного судопроизводства

Неспособность жрецов Осириса из разных религиозных центров прийти к консенсусу, в частности, при выработке единых и непротиворечивых представлений о загробной жизни египтян, о чем речь шла ранее, в полной мере проявилась и в процессе создания собственной процедуры загробного судопроизводства, предназначенной, исключительно, для извлечения финансовой выгоды заупокойного бизнеса в условиях «демократизации» заупокойного культа.

Как закономерный результат этого, концепция загробного суда в религии Осириса была представлена двумя вполне самодостаточными для вынесения вердикта суда процедурами загробного судопроизводства, включая психостасию. При этом детище дельцов заупокойного бизнеса было представлено в двух столь же самодостаточных вариантах. Поэтому единая концепция (картину) загробного суда в царстве мертвых Осириса, формально, была представлена совокупностью трех вполне самодостаточных процедур загробного судопроизводства, представленных в 125-й главе «Книги мертвых».

По всей видимости, усилия лишь двух религиозных центров на этом поприще увенчались успехом, пополнив концепцию загробного суда двумя своими вариантами загробного судопроизводства, которые, фактически, дублировали друг друга, отличаясь лишь составом богов судилища. Формально, оба эти варианта соответствовали одной и той же процедуре судопроизводства, основанной на обязанности подсудимого (усопшего) произнести перед богами загробного судилища «негативную исповедь», в которой он заверяет судей в своей невиновности по каждому из 42–х её пунктов.

С одной стороны, это свидетельствовало о наличие консенсуса между религиозными центрами, взявшими на вооружение в качестве процедуры загробного судопроизводства идею произнесения усопшим «негативной исповеди», а также ограничив её 42-мя пунктами. С другой стороны, многовариантность этой процедуры судопроизводства, связанная с разным составом богов судилища, свидетельствует о конкуренции между наиболее влиятельными религиозными центрами, ставленниками которых и стали два состава богов судилища в царстве мертвых.

Как отмечает Коростовцев М. А., лишь «во времена Нового царства (1580 – 1085 гг. до н. э.) стабилизировалось и стало популярным учение о загробном суде над умершими», когда и вошли в повсеместное употребление заупокойные тексты «Книги мертвых».

В 125-й главе «Книги мертвых» приводится описание процедуры загробного судопроизводства, основанной на произнесении «негативной исповеди» подсудимым перед двумя составами богов судилища в царстве мертвых перед троном Осириса:

«Покойный входит в чертог Правосудия и произносит сначала пред Ра и его Эннеадой … речь, в которой уверяет, что он не творил таких–то и таких–то грехов, потом делает то же перед 42 судьями, из которых каждый ведает особым грехом». (1)

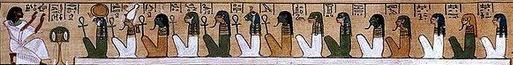

Рис 26. Два варианта первого состава богов судилища при их разной численности.

Первый состав богов судилища представлен в основном главными богами Гелиополя (эннеадой), включая бога Ра, из чего можно предположить, что его авторство принадлежит жреческой коллегии Гелиополя.

Число богов судилища первого состава могло варьироваться, в чем можно убедиться, сравнивая приведенные выше два их варианта. Некоторая вариативность численности первого состава богов судилища, присутствующая на разных изображениях загробного суда «Книги мертвых», позволяет предположить, что существовали и другие вариации численности первого состава богов судилища, индивидуализированные в тех или иных номовых религиозных центрах.

Вполне возможно, что в подобных случаях первый состав богов судилища, обязательно включавший в себя богов Гелиополя, был дополнен главным богом того или иного нома.

Наличие такой тенденции вполне объяснимо и оправдано, поскольку местные боги (города) были приоритетны для жителей нома в их повседневной жизни, поэтому они имели и «полное моральное право» выступать в роли богов судилища в царстве мертвых, наравне с богами Гелиополя. Подтверждение этому можно обнаружить и в содержании отдельных пунктов «негативной исповеди», касавшихся почитания местного (городского) бога, участие которого в составе загробного судилища также предполагалось:

– «я не предавался прелюбодеянию в святилище моего городского бога;» (из «Книги мертвых» времен XVIII династии)

– «(Я) не относился с презрением к богу моего города». (из папируса «Книги мертвых» фиванского писца, Ани)

Это свидетельствует о влиянии религиозно-номового сепаратизма на представления жителей нома об участии верховных богов нома (города) в загробном суде над ними.

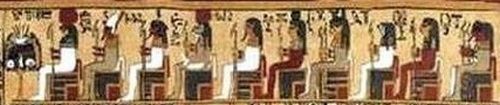

Рис 27. Второй состав богов судилища.

Рис 27. Второй состав богов судилища.

Второй состав богов судилища представлен 42-я демоническими существами, каждое из которых «ведало» своим грехом из перечня пунктов «негативной исповеди».

Идентифицировать принадлежность этих судей к какому-то религиозному центру представляется делом затруднительным. Не исключено, что этот состав богов судилища стал результатом консолидации усилий нескольких религиозных центров в качестве компромиссного варианта, ставшего актуальным благодаря канонизации числа пунктов «негативной исповеди», равных 42-м.

Для пущей острастки «подсудимых», неискушенных в нюансах заупокойного бизнеса, каждый из 42-х пунктов «негативной исповеди» оказался в ведении отдельной демонической сущности, «обряженной в мантию судьи». Для дельцов же заупокойного бизнеса такой многочисленный состав богов судилища имел своё финансовое обоснование – «подмазать» надо было каждого!

Канонизация числа пунктов «негативной исповеди», равных 42-м, тем не менее не подразумевала канонизации конкретики содержания каждого из них, оставляя возможность разным религиозным центрам на свое усмотрение составлять список нравственных и ритуальных грехов, актуальных для своего нома. В результате этого разные варианты «негативной исповеди» не идентичны в полной мере по своему содержанию.

Таким образом, эти оба состава богов судилища реализовывали собой вторую процедуру загробного судопроизводства (произнесение «негативной исповеди»), которая и предусматривала возможность магического воздействия на судей со стороны подсудимого, как механизм скрытого коррупционного вмешательства дельцов заупокойного бизнеса в процесс вынесении вердикта о невиновности подсудимого (усопшего).

Так что М.А. Коростовцев, делая акцент на «возможности магического воздействия на суд со стороны подсудимого», прав лишь отчасти, потому что лишь вторая из двух процедур загробного судопроизводства предусматривала возможность магического воздействия подсудимого на судей, и лишь она принадлежит теологам религии Осириса.

Восхищаться же тем, что она реализует собой «идею загробного суда, основанного на нравственных принципах, (принимая во внимание его уточнение – даже при возможности магического воздействия на суд со стороны подсудимого»), вообще как-то странно, и это, мягко говоря. Поскольку это «изобретение» дельцов заупокойного бизнеса аморально в своей основе как раз из-за присутствия «возможности магического воздействия на суд со стороны подсудимого», как коррупционного механизма влияния дельцов заупокойного бизнеса на вердикт загробного суда. С таким же успехом можно восхищаться идеей загробного суда в Христианстве, основанного на нравственных принципах, оттеняя её аморальностью торговли индульгенциями в Римско-католической церкви.

Коррупционный механизм загробного судопроизводства

По предположению египтологов, которое транслирует М.А. Коростовцев:

«На представление о загробном суде, несомненно, наложили отпечаток реальные земные нравы, в том числе судебные – процветающая среди судей коррупция. Об этом свидетельствует замечательная молитва верховному богу Амону (папирус Анастаси II, XIII в. до н.э.): «Амон, отверзни ухо свое (8,6) тому, кто одинок в суде, кто беден, а не богат. Когда суд отбирает у него серебро и золото (8, 7) для писцов, циновку и одеяния для чиновников, Амон может воплотиться в везира (9, 1), чтобы освободить бедняка, и бедняк может быть освобожден: бедность может превзойти богатство». (1)

Если руководствоваться этим предположением, которое далеко небесспорное (!), то меркантилизм дельцов заупокойного бизнеса не нашел ничего лучшего, чем позаимствовать из повседневной практики светского судопроизводства коррупционный механизм вынесения приговоров, заключавшийся в банальном подкупе судей.

Этот коррупционный механизм влияния дельцов заупокойного бизнеса на решение загробного суда был завуалирован, приобретя «благопристойный» вид, посредством привлечения Всесильной магии. В результате чего, усопший (в роли подсудимого) становился обладателем тайных имен богов судилища, дескать, чтобы обезоружить их против себя, сделав покладистыми при вынесении оправдательного вердикта:

«Умерший, ссылаясь на знание имен судей, делает их для себя безопасными и превращает свои оправдания в магические формулы, заставляющие признать его невиновность». (1)

Коррупционный механизм воздействия подсудимого на судей был до безобразия прост, как и все «гениальное» из разряда меркантильного, и в несколько утрированном виде (сообразно предположению М.А. Коростовцева), приближенном к житейским реалиям египетского общества, заключался в следующем:

Если подсудимый, в обязательном порядке обращаясь к каждому из судей, называл его «тайное» имея, то услышав свое имя, судья понимал, что подсудимый уже «занес необходимую сумму на его личный счет». Лишь таким образом он и мог получить тайное имя судьи, в чем судья и убеждался, когда слышал от подсудимого свое тайное имя.

Да это просто высший пилотах закулисного влияния на решение судей того времени, не уступавший ни в чем современным коррупционным схемам, что может свидетельствовать о «высочайшем» уровне развития судебной системы в Древнем Египте, конечно лишь в том случае, если М.А. Коростовцев прав в своем предположении.

В наше время в роли подобных посредников часто выступают адвокаты подсудимых, однако дельцы заупокойного бизнеса были куда более изобретательны, заблаговременно получая мзду от клиентов в виде оплаты своих услуг по предоставлению, исключительно, для усопшего списка тайных имен судей царства мертвых, перед которыми ему предстояло произносить «негативную исповедь». Все это было благопристойно обставлено во времена Нового царства в виде заупокойных текстов «Книги мертвых»:

«Если в 125-й главе «Книги мертвых» очень важную, можно сказать основную, роль играет загробный суд, основанный на нравственном принципе, то магия, пронизывающая всю «Книгу мертвых», в этой главе призвана не допустить неблагоприятного для умершего приговора суровых загробных судей». (1)

Можно смело констатировать наличие в религии Осириса времен Нового царства (1580–1085гг. до н. э.) прототипа Римско-католических индульгенций (папских отпущений) времён бойкой торговли ими в XVI веке.

Они, в частности, открывали врата христианского рая (Царствия Небесного) перед теми, чьи души отбывал наказание в Чистилище, и чьи родственники проявили трогательную заботу о спасении их души, прикупив специально предназначенную для таких целей индульгенции. В то же время, регулярное приобретение индульгенций католиками, позволяло им очиститься от своих грехов и примириться с Богом в надежде после смерти вознестись на Небеса, как желанный финал земной жизни правоверных христианин.

Это же касалось и обладателя «Книги мертвых»:

«Всякий египтянин с этой главой в руках и на устах оказывался безгрешным и святым, а с 30-й главой он магически заставлял свое сердце не говорить против него дурно, т. е. насиловал свою совесть. Таким образом, вся глава была просто талисманом против загробного осуждения». (1)

Таким образом, «Книга мертвых» и обеспечивала процветание заупокойного бизнеса, включая в себя те или иные услуги Всесильной магии, разнообразие и полнота которых зависела от запросов клиента, согласованных заранее. Поэтому Всесильная магия на службе дельцов заупокойного бизнеса была представлена в виде перечня услуг по оказанию помощи усопшему в загробном мире:

1) по преодолению превратностей загробного мира на его пути к чертогу Двух Истин – цена _____.

2) в судилище царства мертвых – цена _____.

3) по оживлению статуэток «ушебти», дабы облегчить тяготы загробных трудовых будней усопшего – цена _____.

4) магические заклинания и начертание магических формул при подмене сердца усопшего на жука скарабея – цена _____.

5, 6, …) и т.п.

Услуга магических заклинаний при подмене сердца усопшего на жука скарабея была актуальна для богатых египтян, которые даже не сомневались в том, что их злые дела намного превышают числом их добрые дела, а посему именно они и нуждались в подобных услугах, ради воплощения заветной мечты – оказаться в раю царства мертвых Осириса. Психостасия не предполагала в принципе опроса свидетельских показаний ни усопшего или ни его сердца, поэтому услуга подмены сердца была предназначена для второй процедуры судопроизводства, которая и предусматривала общение усопшего с судьями – произнесение «негативной исповеди».

Следует акцентировать внимание на том, что приведенные ранее два варианта второй процедуры судопроизводства, отличавшиеся составом богов судилища, не встречались вместе на изображениях загробного суда в разных вариантах 125-й главы «Книги мертвых». Ниже представлены три варианта изображения («виньетки») загробного суда:

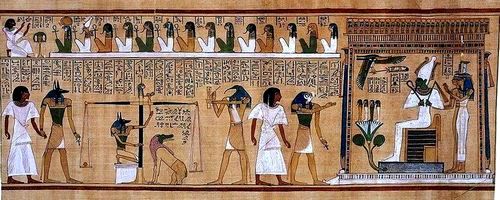

Рис 28. Изображение загробного суда (v1)

«Замечательной особенностью «Книги мертвых» являются ее многочисленные иллюстрации, иногда многоцветные, называемые в современной науке «виньетками» и нередко значительно облегчающие понимание содержания». (1)

Рис 29. Изображение загробного суда (v2)

Рис 30. Изображение загробного суда (v3)

Каждый из трех вариантов составов богов судилища представлен лишь в сочетании с психостасией (взвешивание сердца), которая присутствует на всех изображениях суда в царстве мертвых Осириса.

Таким образом, несмотря на религиозный сепаратизм, отстаивавший приоритеты местных богов в представлениях жителей номов о загробном суде, тем не менее жрецы Осириса из разных религиозных центров пришли к консенсусу по наиболее важным пунктам формирования «единой» концепции загробного суда:

1) заимствование из проторелигии психостасии в её адаптированном виде, сообразно вере в вечную загробную жизнь;

2) выработка единой коррупционной процедуры загробного судопроизводства – произнесение подсудимым «негативной исповеди»;

3) канонизация числа пунктов «негативной исповеди» – 42-а, каждый из которых был в «ведении» одной из демонических сущностей, определяя число второго состава богов судилища (42);

4) канонизация присутствия главных богов Гелиополя в числе первого состава богов судилища;

5) признание владыкой царства мертвых бога Осириса, мифология смерти которого и обосновывала концепцию вечной загробной жизни.

Вполне возможно, что в номах, в которых боги Гелиополя по какой-то причине не пользовались особой популярностью в контексте их участия в загробном суде, наравне с психостасией загробное судилище было представлено вторым его составом – 42-мя демоническими сущностями.

Аморальность концепции загробного суда и два её чудовищных изъяна

Единственная процедура загробного судопроизводства в проторелигии долины Нила – психостасия («взвешивание сердца»), выполняла важную роль в поддержании этических норм поведения приверженцев проторелигии, составлявших подавляющее большинство египетского общества, коим и прививалось с малолетства потребность «прожить свою жизнь с Маат в сердце», исключительно, в надежде на лучшие условия как в следующей своей реинкарнации, так и условий временного пребывания в потустороннем мире.

В религии же Осириса, в результате проведения кампании по «демократизации» заупокойного культа, лишь состоятельные египтяне могли себе позволить оплатить многочисленные услуги Всесильной магии дельцов заупокойного бизнеса, «гарантируя» себе положительный вердикт загробного суда, и как его следствие – рай в царстве мертвых Осириса. Поэтому лишь «посвященные в таинства» заупокойного бизнеса могли и вовсе не озадачиваться соблюдением этических норм, присутствовавших в перечне пунктов «негативной исповеди», нисколько не опасаясь умножать свои «злые» дела и вести аморальный образ жизни, в надежде, банально, прикупить перед смертью «Книгу мертвых».

Таким образом, концепция загробного суда религии дельцов заупокойного бизнеса дает нашим современникам представления о нравах, которые культивировала религия Осириса в разных слоях египетского общества, благодаря пропаганде своих «нравственных» ценностей.

Меркантилизм жрецов заупокойного культа предопределял лишь два варианта исхода загробного суда в религии Осириса, один из которых вселял ужас при жизни её адептам, не столько наставляя их на праведный образ жизни, сколько подразумевал необходимость перед смертью прикупить себе свиток папируса «Книги мертвых».

Вполне естественно, что подобная аморальность и двуличие дельцов заупокойного бизнеса не могли ни отразиться на негативном отношение к их религии той части египетского общества, которая осознавала важность для нравственного здоровья общества принципов Маат, унаследованных из проторелигии Египта.

Нечто аналогичное происходило спустя почти три тысячелетия в Европе по отношению к торговле индульгенциями в Римско-католической церкви.

Так что с подобной негативной оценкой своей деятельности столкнулись не только дельцы заупокойного бизнеса в Древнем Египте, но и представители католического церковного бизнеса, освоившие торговлю индульгенциями в Римско-католических приходах. Это же относится и к ни менее актуальному варианту, не материализованному в виде индульгенции, но нашедшему своё отражение в изречении: «украл, на церковь дал, вот ты и не вор, а праведник».

Следствием подобного отношения к столь аморальному бизнесу – к торговле заупокойными тестами «Книги мертвых», стало не столько недоверие египтян к факту загробного правосудия и его важности, сколько недоверие к лживым посулам дельцов заупокойного бизнеса о значимости их коррупционно-посреднических услуг, фактически, сводившихся к торговле местами в египетском раю, «сехет иару» – «поле камыша» («поле зеленого тростника») своего бога Осириса.

В дополнение к этому, концепция загробного суда религии Осириса имела два чудовищных изъяна, которые не могли ни вызывать чувства отвращения к меркантилизму дельцов заупокойного бизнеса среди последователей проторелигии Египта:

1. Вполне очевидная нелепость концепции загробного суда заключалась в присутствии в ней двух процедур судопроизводства, каждая из которых сама по себе была вполне самодостаточна для вынесения вердикта суда о виновности или невиновности подсудимого, решая его участь в царстве мертвых. Эта избыточность делала одну из процедур излишней и никчемной, свидетельствуя как о двуличие дельцов заупокойного бизнеса, так и о заимствовании ими психостасии из проторелигии Египта!

2. Всесильная магия жрецов заупокойного культа самым нелепейшим образом дискредитировала в глазах египтян богов судилища царства мертвых, перед которыми подсудимый произносил «негативную исповедь». Всесильная магия позволяла легко «облапошить» этих богов, превращая их в безвольные марионетки, а ведь многие из них были представлены главными богами номов, включая богов Гелиополя – эннеада бога Ра.

Как это ни парадоксально, но и сам Осирис числился среди богов эннеады Гелиополя, присутствуя на изображениях первого состава богов судилища вторым после Ра.

Рис 31. Изображение загробного суда (v2)

Это лишний раз подчеркивает всю нелепость теологического «творчества» жрецов заупокойного культа, корыстолюбие которых не пощадило даже святое для них божество, бога Осириса, ставшего единым богом для жрецов заупокойного культа во всех номах. Они даже его умудрялись походя дискредитировать, хотя на изображениях загробного суда присутствует и другое его изображение вне состава эннеады Гелиополя, крупная фигура которого уже в роли царя загробного мира восседает на троне, созерцая судилище богов над умершими.

Можно констатировать, что дельцы заупокойного бизнеса самым беспардонным образом дискредитировали в глазах египтян их верховных богов, перед которыми в загробном судилище подсудимый произносил «негативную исповедь», прибегая к Всесильной магии «Книги мертвых».

Таким образом, мы имеем дело с чудовищной дискредитацией главных богов номов проторелигии Египта жрецами заупокойного культа, единым богом которых стал владыка царства мертвых, Осирис!

Не исключено, что истоки конфликта между сторонниками многобожия (политеизм) и единобожия (монотеизм) кроются в антагонизме между жрецами номовых богов проторелигии Египта, и жрецами заупокойного культа, отдавшими предпочтение единому для них богу царства мертвых, Осирису.

С формальной стороны, это был конфликт между богами, которые покровительствовали разнообразным земным аспектам повседневной жизни египтян, и богом Осирисом в качестве владыки царства мертвых и покровителя вечной загробной жизни адептов религии Осириса! Вполне очевидно, что приоритеты вечной загробной жизни были поставлены дельцами заупокойного бизнеса выше приоритетов земной жизни египтян, на чем и была основана целая индустрия услуг заупокойного бизнеса в Древнем Египте.

Учитывая высокий уровень интеллектуального развития египетского общества, даже не приходится сомневаться в том, что подобный пример выставления богов загробного судилища в крайне ничтожном свете, не мог ни вызывать закономерного скепсиса к религии дельцов заупокойного бизнеса среди здравомыслящей частью общества, укрепляя позицию сторонников проторелигии и концепции реинкарнации. Вполне естественно, что подобная дискредитация жрецами заупокойного культа главных богов проторелигии Египта привела к возникновению скрытого конфликта между жрецами Осириса и жрецами разнообразных номовых и столичных богов проторелигии Египта, чему позже мы также найдем дополнительное подтверждение.

В связи с этим, можно предположить, что религия Осириса в египетском обществе пользовалась популярностью лишь среди некоторой части высших и средних слоев общества, аморальность жизни которой «негласно» поощрялась религией дельцов заупокойного бизнеса, продолжавшей оставаться по-прежнему, преимущественно, элитарной религией в египетском обществе. Это находило свое осуждение в обществе среди египтян не столько осознававших аморальность этой религии, сколько чтивших значимость этических норм общества и моральных принципов Маат либо для своей вечной загробной жизни, либо во благо своему перерождению в контексте проторелигии Египта.

Как правило, лживой пропаганде ценностей правящих классов и их религии (идеологии) противопоставляются народные сказки, изобличающие ничтожность притязаний пропаганды на нечто сакральное. Иллюстрацией подобного отношения к лживой пропаганде дельцов заупокойного бизнеса стала назидательная «Сказка о доле богача и бедняка в царстве мертвых Осириса», повествующая об исключительной значимости для суда Осириса праведной жизни усопшего, вне зависимости от того, беден или богат он был при жизни, что в последнем случае подразумевало его возможность воспользоваться услугами дельцов заупокойного бизнеса – пышные похороны, множество плакальщиц, дорогой экземпляр заупокойных текстов «Книги мертвых» и пр., что якобы, «по заверениям» дельцов заупокойного бизнеса, гарантировало ему рай в царстве мертвых Осириса.

Вот этой сказке и будет посвящена следующая страница.

Сказка о доле богача и бедняка в царстве мертвых Осириса

«Известному английскому египтологу Ф. Гриффису принадлежит перевод демотической рукописи, впервые изданной им под заглавием «Сказки о верховных жрецах Мемфиса». В «Сказках» два повествования: в первом, относящемся к III в. до н.э., рассказывается о старшем сыне Рамсеса II Сатни-Хемуасе (Хаэмуас), верховном жреце бога Пта, и его необычайных похождениях; во втором, относящемся к 46-47 гг. н.э., – о сыне Сатни-Хемуаса, Са-Осирисе (в переводе это имя значит «сын Осириса»).

Нас интересует второе повествование.

В самом начале его сообщается, что у Сатни-Хемуаса и его жены Мехит-Усхет после многих лет бездетности родился мальчик. В соответствии с вещим сном его назвали Са-Осирис.

В заключение сказки говорится о том, что этот мальчик был не кто иной, как умерший полторы тысячи лет назад знаменитый колдун и волхв, снова посланный жить на землю самим царем мертвых, богом Осирисом.

Маленький Са-Осирис быстро рос и мужал. Отданный в школу, он сказочно быстро превзошел в своих познаниях учителя-писца. Затем маленький Са-Осирис стал читать заклинания вместе с писцами из «дома жизни» при храме бога Пта, и все, кто его слышал, поражались его мудрости. Тогда его отец стал приводить его на празднества к фараону, где Са-Осирис состязался в знаниях с чародеями фараона и побеждал их.

Приведем часть текста сказки в русском переводе:

"И вот услыхал Сатни-Хемуас горестные вопли и причитания. Он посмотрел вниз с террасы своего дома и увидел, что это хоронят богача. Его везли в сторону пустыни со всевозможными почестями, под громкие причитания.

Потом он второй раз взглянул вниз с террасы своего дома и увидел похороны бедняка. Его несли из Мемфиса в город мертвых, завернув в простую циновку, и никто его не провожал.

Сказал тогда Сатни-Хемуас: «Да сделает Осирис, владыка Аменти, так, чтобы мне воздали в Аменти, как воздадут тому богачу, которого погребают с громкими причитаниями, и да минует меня доля того бедняка, которого несут в город мертвых без всяких почестей и церемоний!»

Но маленький сын его Са-Осирие ответил ему: «Ты получишь в Аменти то, что получит в Аменти бедняк, и минует тебя в Аменти доля, которая уготована в Аменти тому богачу».

Когда услышал Сатни-Хемуас эти слова своего сына Са-Осириса, опечалилось сердце его и сказал он:

«Что я слышу? Неужели то слова сына, который любит отца своего?»

Но ответил ему его маленький сын Са-Осирис:

«Если ты пожелаешь, я покажу тебе, что уготовано в царстве мертвых тому бедняку, о котором никто не печалится, и тому богачу, которого все оплакивают».

Тогда спросил его Сатни-Хемуас:

«Как же ты сделаешь это, сын мой Са-Осирис?»

И ответил ему Са-Осирис:

«Следуй за мной, и я покажу тебе долю каждого в царстве мертвых».

И вот он взял отца своего Сатни-Хемуаса за руку и привел его в город мертвых за Мемфисом. Он привел его в незнакомое место, остановился и произнес заклинание. Земля расступилась у них под ногами, и они вошли в неведомую гробницу, высеченную в скале. Здесь было семь больших залов, и наполняли их разные люди всех званий.

Са-Осирис провел отца своего Сатни-Хемуаса через три первых зала, и никто их не остановил.

Когда они достигли четвертого зала, увидел в нем Сатни-Хемуас множество людей, которые сучили веревки, а ослы позади них съедали эти веревки. Еще были там люди, которые тянулись вверх и пытались достать воду и хлеб, подвешенные у них над головами. Но другие люди в то же время рыли у них под ногами ямы, чтобы они не могли дотянуться до пищи.

Вслед за сыном своим Са-Осирисом Сатни-Хемуас прошел в пятый зал и увидел там чистые души на своих почетных местах.

Те же, кто совершил какое-нибудь злодеяние, толпились у дверей пятого зала и молили о прощении. А нижний шип той двери торчал в правом глазу какого-то человека, который молился и громко стонал, когда дверь открывалась и закрывалась и шип поворачивался в его глазу.

Потом проникли они в шестой зал, и здесь Сатни-Хемуас увидел судилище богов в царстве мертвых. Каждый бог сидел на своем месте, и привратники царства мертвых оглашали приговоры.

Вслед за сыном своим Са-Осирисом Сатни Хемуас прошел дальше, в седьмой зал, и увидел там великого бога Осириса. Он сидел на троне из чистого золота, увенчанный короной Атеф. По левую руку от него стоял Анубис, великий бог, а по правую руку от него стоял Тот, великий бог, и все боги судилища царства мертвых теснились справа и слева от них.

Перед ними стояли весы, на которых боги судилища царства мертвых взвешивали содеянное людьми добро и зло. Великий бог Тот записывал то, что показывали весы, а Анубис оглашал приговоры богов.

Если боги решали, что злодеяния человека более многочисленны, чем его добрые дела, они отдавали его во власть Пожирательницы – собаки повелителя царства мертвых, которая разрывала на части его душу и тело так, что дыхание жизни к нему уже не возвращалось никогда.

Но если они находили, что добрые дела человека более многочисленны, чем его злодеяния, они вводили его в совет богов царства мертвых и душа его отправлялась на небо и пребывала там среди чистых душ.

Если же они находили, что злодеяния человека равны его добрым делам, они помещали его среди кающихся душ, которые служат богу Сокар-Осирису.

И еще Сатни заметил человека благородного облика, облаченного в одеяния из тончайшего полотна. Он стоял вблизи Осириса на одном из самых почетных мест. Так смотрел Сатни-Хемуас и удивлялся всему, что видел в царстве мертвых.

Но вот встал перед ним сын его Са-Осирис и сказал ему:

«Отец мой Сатни! Видишь ли ты благородного человека, облаченного в одеяния из тончайшего полотна, который стоит близ Осириса? Это тот бедняк, которого ты заметил, когда его выносили из Мемфиса, завернув в простую циновку и которого не провожал никто. Это он! Его привели на суд царства мертвых, взвесили добрые и злые дела, совершенные им на земле, и нашли, что содеянное им добро перевешивает содеянное им зло.

Однако на долю его жизни земной, срок которой определил в своих записях Тот, досталось ему слишком мало счастливых дней. И вот повелели боги перед ликом Осириса отдать бедняку погребальное убранство того богача, которого ты заметил, когда его выносили из Мемфиса с великими почестями. И поместили бедняка среди чистых душ, которые служат Сокар-Осирису, вблизи трона великого бога Осириса.

И того богача, которого ты заметил, тоже привели на суд царства мертвых. Взвесили боги добрые и злые дела, совершенные им на земле, и нашли, что зло, им содеянное, перевешивает содеянное им добро. И тогда повелели боги покарать его в царстве мертвых. Ты видел его!.. Шип двери торчит в его правом глазу...

Смотри, отец мой Сатни! Их души приходят на суд царства мертвых, и, если они творили добро на земле, здесь воздают им добром, но если они творили зло, здесь воздают им злом.

Так ведется извечно и не изменится никогда» ". (1)

(Коростовцев М. А. Религия древнего Египта. М. изд «Наука». 1976.)

Повествование сказки пропитано влиянием духовных ценностей проторелигии Египта, признававшей перерождение души.

1. Констатация факта перерождения уже присутствует в обосновании неординарных способностей сына Сатни Хемуаса, Са-Осириса, как ребенка, душа которого возродилась к земной жизни спустя полторы тысячи лет:

«В заключение сказки говорится о том, что этот мальчик был не кто иной, как умерший полторы тысячи лет назад знаменитый колдун и волхв, снова посланный жить на землю самим царем мертвых, богом Осирисом».

2. Загробный мир, Аменти, представлен в сказке отнюдь не в свете представлений о нем в религии Осириса времен Нового царства, где загробная жизнь отождествлялась с её земным аналогом, а скорее всего соответствует представлениям о нем в контексте проторелигии. Аменти представляет собой вместилище душ усопших, которым в нем воздается по их добрым и злым делам по решению суда Осириса, что продолжается, по всей видимости, до тех пор, пока они в нем прибывают в ожидании своего перерождения. Хоть это, формально, и не декларируется, однако пример перерождения Са-Осириса уже свидетельствует о такой возможности.

Да и сюжет сказки ограничен лишь описанием загробного суда, давая представление об участи душ в загробном мире, безотносительно вечной перспективы их пребывания в нем. Во всяком случае, акцента на этом не сделано, и более того – отсутствует упоминание о вечной загробной жизни, как об основополагающей концепции религии Осириса.

3. Участь человека, отданного во власть Пожерательницы, прямым тестом свидетельствует о том, что дыхание жизни к нему уже не вернется «никогда» (!):

«Если боги решали, что злодеяния человека более многочисленны, чем его добрые дела, они отдавали его во власть Пожирательницы – собаки повелителя царства мертвых, которая разрывала на части его душу и тело так, что дыхание жизни к нему уже не возвращалось никогда».

Вряд ли уместно говорить «о дыхании жизни» в контексте пребывания в загробном мире, поэтому и этот эпизод косвенно позволяет предположить, что тех, кого не отдали во власть Пожирательнице, гипотетически, ожидает перерождение, как возможность реализовать когда-то в будущем значение фразы: «дыхание жизни».

Окончание сказки увенчано наставлением Са-Осириса своему отцу, дающим представление об извечной традиции царства мертвых Осириса: воздавать душам в нем по мере содеянных ими добрых и злых дел:

«Смотри, отец мой Сатни! Их души приходят на суд царства мертвых, и, если они творили добро на земле, здесь воздают им добром, но если они творили зло, здесь воздают им злом.

Так ведется извечно и не изменится никогда».

Вполне очевидно, что смысл этого наставления в полной мере соответствует представлениям концепции реинкарнации – о кармическом воздаяние в «следующей жизни», включающей в себя и этап загробного существования души (!), которая и в потустороннем мире получает воздаяние по мере своих злых и добрых дел, что и декларирует Са-Осирис. И если в религиях, признающих реинкарнацию, этап потусторонней «жизни» души — это лишь временное её состояние перед очередным воплощением, то в религиях, отрицающих реинкарнацию, это загробного существование длится вечно.

4. Единственным «инструментом реализации загробного правосудия», представленным в сказке, являются весы (психостасия) в седьмом зале, лишь показания которых решали участь усопших:

«Перед ними стояли весы, на которых боги судилища царства мертвых взвешивали содеянное людьми добро и зло. Великий бог Тот записывал то, что показывали весы, а Анубис оглашал приговоры богов».

Тем не менее в сказке присутствует упоминание о шестом зале как о месте, где «Сатни-Хемуас увидел судилище богов в царстве мертвых», однако в её повествовании проигнорировано описание процедура судопроизводства этого судилища, которая и завершилась оглашением приговоров привратниками царства мертвых:

«Потом проникли они в шестой зал, и здесь Сатни-Хемуас увидел судилище богов в царстве мертвых. Каждый бог сидел на своем месте, и привратники царства мертвых оглашали приговоры».

Вполне очевидно, что в шестом зале была реализована процедура загробного судопроизводства, основанная на произнесении усопшим «негативной исповеди» перед двумя составами богов судилища поочередно, как об этом свидетельствует 125-я глава «Книги мертвых»:

«Покойный входит в чертог Правосудия и произносит сначала пред Ра и его Эннеадой, а впоследствии перед Осирисом речь, в которой уверяет, что он не творил таких-то и таких-то грехов, потом делает то же перед 42 судьями, из которых каждый ведает особым грехом». (1)

Следует отметить, что в отличие от текстов «Книги мертвых», в сказке великий бог Осирис, наравне с двумя другими великими богами, Тотом и Анубисом, присутствуют лишь в седьмом зале. При этом подчеркнутая в тексте значимость величия этих трех богов, противопоставляет их всем другим богам судилища царства мертвых («все боги судилища царства мертвых»), часть которых фигурируют и в шестом зале («судилище богов в царстве мертвых»).

Причиной отсутствия описания процедуры судопроизводства, реализованной «судилищем богов» в шестом зале, а это произнесение «негативной исповеди», стала её дурная слава среди египтян из-за присутствия в ней коррупционного механизма воздействия подсудимого на судей, посредством Всесильной магии. Коррупционным этот механизм становился в силу возможности «усопшего» привлечь на свою сторону Всесильную магию лишь одним способом – заблаговременно заплатив дельцам заупокойного бизнеса за их «магические услуги», предоставленные в виде заупокойных текстов «Книги мертвых».

Вопрос: как может относиться человек, окончательно не утративший представлений о нравственности и морали, к таким богам царства мертвых, которыми можно так легко манипулировать в корыстных целях?

Вот и на этот вопрос мы находим ответ в сказке, наблюдая за тем в каком жалком виде представлены «все боги судилища царства мертвых» в седьмом зале:

«Вслед за сыном своим Са-Осирисом Сатни Хемуас прошел дальше, в седьмой зал, и увидел там великого бога Осириса. Он сидел на троне из чистого золота, увенчанный короной Атеф. По левую руку от него стоял Анубис, великий бог, а по правую руку от него стоял Тот, великий бог, и все боги судилища царства мертвых теснились справа и слева от них».

Таким образом, боги судилища в царстве мертвых, восседавшие на своих почетных местах в шестом зале, уже в седьмом зале в числе «всех богов» («все боги судилища царства мертвых») производят жалкое зрелище каких-то никчемных богов, в силу своей неспособности противостоять «Всесильной магии» дельцов заупокойного бизнеса, поэтому и нашедших свое место — теснясь справа и слева от великих богов. Да и вынесенные ими приговоры оглашались всего лишь привратниками царства мертвых, за своей очевидной никчемностью: «привратники царства мертвых оглашали приговоры».

5. Не исключено, что благодаря подобным сказкам проторелигия Египта сохраняла свою популярность в египетском обществе на всем протяжении истории Древнего Египта.

Косвенное подтверждение этому можно найти у «Отца истории», Геродота, уверявшего, что египтяне стали первыми, кто учил о бессмертии души и о её перерождении («душа переходит в другое существо»), а эту информацию в V веке до н. э. Геродот мог позаимствовать лишь у последователей проторелигии, поскольку жрецы заупокойного культа навязывали населению Египта веру в вечную загробную жизнь. Это, в свою очередь, свидетельствует о том, что в V веке до н. э. проторелигия пользовалась популярностью среди египтян, а её жрецы задолго до Геродота поведали древним грекам о приоритетах своей древнейшей религии в учении о бессмертии души, и о её перерождении, что Геродот и констатировал: «Учение это заимствовали некоторые эллины, как в древнее время, так и недавно».

В проторелигии с её парадигмой религиозного мышления, основанной на признании перерождения души, бизнес подобный жреческому или церковному априори невозможен, что свидетельствует о её высокой духовной составляющей. Как известно, духовность и меркантилизм несовместимы по своей природе. И если меркантилизм в земной жизни более востребован чем духовность, то он обречен на фиаско в потустороннем (загробном) мире, и это всем хорошо известно, поскольку «серебра и злата с собой туда не заберешь».

Меркантилизм и обрекает душу человека в загробном мире на страдания (адские муки), потому что его жажда наживы материальных ценностей, оставаясь с ним в загробном мире, не находит своего удовлетворения. Это в иносказательной форме присутствует в сказке о Са-Осирисе, когда он с отцом проходили через четвертый зал:

«Еще были там люди, которые тянулись вверх и пытались достать воду и хлеб, подвешенные у них над головами. Но другие люди в то же время рыли у них под ногами ямы, чтобы они не могли дотянуться до пищи».

Так что излишняя привязанность к материальным ценностям в ущерб духовным обрекает душу на страдания в потустороннем (загробном) мире из-за невозможности удовлетворить в нем жажду насыщения чем-то материальным, поскольку лишь иллюзия материального («вода и хлеб») присутствует в нем. Это и «обрекает» такие души на страдания в загробном мире и на постоянное перерождение, что соответствует представлениям о колесе сансары в религиях востока.

* * * * *